ZDF-Intendant Thomas Bellut gibt Entwarnung: Alles nicht so schlimm mit der vermeintlichen Glaubwürdigkeitskrise der deutschen Medien, schreibt er in der FAZ. Die Forschungsgruppe Wahlen hat repräsentativ ausgewählte Menschen gefragt und laut Bellut herausgefunden,

dass die regionalen und überregionalen Tageszeitungen, die wöchentlichen Nachrichtenmagazine sowie die öffentlich-rechtlichen Sender von der großen Mehrzahl der in Deutschland Lebenden als glaubwürdig angesehen werden und weiterhin unverzichtbar sind.

Aus der Tatsache, dass das Publikum unterschiedliche Medien unterschiedlich glaubwürdig findet („Bild“ liegt weit im negativen Bereich), folgert Bellut:

Folgt man der These, dass Leser, Zuschauer, User vertrauenswürdige, unabhängige, sorgfältig geprüfte Informationen wollen, dann liegt der Schluss nahe, auch in dem Programm selbst das Zustandekommen von Informationen und die Quellen nachvollziehbar zu machen. Wir müssen Fehler, deren völlige Vermeidung unmöglich ist, zugeben und korrigieren, entweder direkt auf dem Bildschirm oder zumindest in der Rubrik „Korrekturen“ auf unserer Website, die wir vor kurzem eingerichtet haben.

Ja, das ist richtig: Nur knapp neun Jahre, nachdem die „Bild“-Zeitung öffentlichkeitswirksam eine (längst wieder vergessene) Korrektur-Rubrik eingeführt hat, hat auch das ZDF dafür ein Eckchen auf seiner Internetseite gefunden.

Der aktuelle Eintrag dort geht so:

In den heute-Nachrichten vom 29. Juni berichtete unser Korrespondent in Athen in einem Schaltgespräch, dass die Demonstranten, die hinter ihm zu sehen waren, Euro-Befürworter seien. Tatsächlich hielten Demonstranten Banner hoch, auf denen „Europe all together“ und „Euro our future“ zu lesen war.

Es handelte sich allerdings um eine große Demonstration für den Kurs der griechischen Regierung und gegen die Spar- und Reformvorschläge der Gläubiger.

Interessant. Und rätselhaft. Irgendetwas hat der ZDF-Korrespondent in Athen wohl falsch gemacht, aber man weiß nicht genau, was es war. Wird nicht so wichtig gewesen sein.

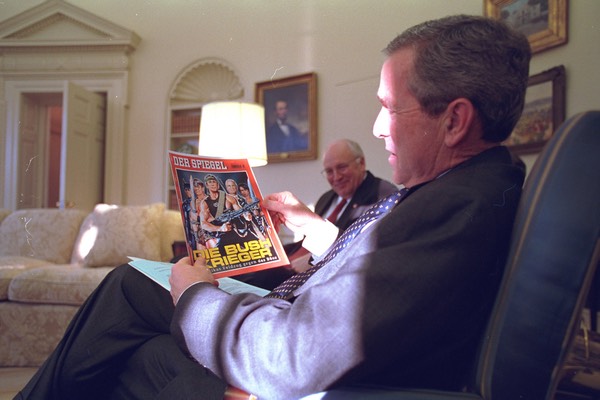

Es hilft, sich die „heute“-Sendung selbst anzuschauen, die das ZDF sicherheitshalber nicht verlinkt. Am Montag vergangener Woche berichtete Alexander von Sobeck live aus Athen, wie kompliziert die Frage auf den Stimmzetteln des Referendum formuliert ist:

Screenshot: ZDF

Ohne die beiden Dokumente versteht das kaum ein Fachmann geschweige denn ein griechischer Bauer irgendwo auf dem Land.

(sic!)

Dieses Referendum entwickelt sich immer mehr zu einer Farce. Letztendlich geht es dann um die Frage, wollen die Griechen im Euro bleiben, in der Euro-Zone. Und wenn ich mich hier mal umschauen würde, was heute sich auf dem Platz vor dem Parlament abstimmt, das ist die größte Demonstration seit Tagen – und das sind alles Leute, die gerne im Euro bleiben würden.

Thomas Bellut sagt, die „völlige Vermeidung“ von Fehlern sei „unmöglich“, aber dieser Fehler hier ist schon bemerkenswert – und symptomatisch. Der ZDF-Korrespondent steht in Athen vor einer großen Demonstration von Syriza-Anhängern und tut so, als handele es sich um eine große Demonstration von Syriza-Gegnern – er betont extra noch, es sei die größte. Dieser Fehler scheint unerklärlich, ist aber fast unvermeidlich. Die zutreffende Beschreibung, dass die Demonstranten hinter ihm nicht (unbedingt) aus dem Euro wollen, aber trotzdem für den Kurs der Syriza-Regierung sind und mit „Nein“ stimmen wollen, hat von Sobeck unmittelbar zuvor nämlich ausgeschlossen, indem er behauptete, in diesem Referendum gehe es darum, ob die Griechen im Euro bleiben wollen.

Das hatten viele Vertreter der europäischen Institutionen und der deutschen Regierung behauptet, mutmaßlich auch um das Votum der Griechen entsprechend zu beeinflussen. Indem sich von Sobeck diese Behauptung voller Entrüstung (eine „Farce“!) zu eigen machte, konnte er nicht mehr zutreffend beschreiben, gegen was die Leute hinter ihm demonstrierten: gegen die Vorgaben der Gläubiger, aber eben nicht zwingend gegen den Euro. Tsipras hatte das auch vorher behauptet: Dass ein „Nein“ beim Referendum nicht notwendigerweise die Aufgabe des Euro bedeute.

Ich finde das einigermaßen dramatisch, weil es kein Flüchtigkeitsfehler ist: Der ZDF-Korrespondent beschreibt nicht, was – für jeden sichtbar – vor Ort passiert, weil es seiner Interpretation der Realität widerspricht. Er hat die Komplexität dessen, was in Griechenland passiert, soweit reduziert (mutmaßlich damit sie auch die Bauern irgendwo in Rheinland-Pfalz besser verstehen), dass sie mit den Bildern hinter ihm nicht mehr in Einklang zu bringen ist.

Und das ZDF meint, das mit einer läppischen, kryptischen „Korrektur“-Bemerkung angemessen berichtigt zu haben, und sein Intendant behauptet auch noch, das sei ein wichtiges, vorbildliches Mittel, um das Vertrauen in das ZDF wiederherzustellen?

Nein, das ZDF hat diese Korrektur-Ecke nicht, um sich zu berichtigen und kritisch mit der eigenen Berichterstattung auseinanderzusetzen. Sondern um auf Podien und in Gastbeiträgen in Zeitungen behaupten zu können, dass man das jetzt täte.