Der amerikanische Präsident Barack Obama hat sich dafür entschuldigt, dass er Kamala Harris als „mit Abstand bestaussehende Generalstaatsanwältin“ im Land bezeichnet hat.

„Dämlicher geht es kaum“, schimpfte Andrea Seibel in der „Welt am Sonntag“ und behauptete: „Man darf in Amerika nicht mehr sagen, wenn ein Mensch schön ist, sondern nur, dass er gut arbeitet. Mann und Frau können sich so einzig als aseptische Roboter im öffentlichen Raum begegnen, da jede menschliche Regung als Sexismus ausgelegt und von einer unerbittlichen Gesinnungspolizei geahndet wird.“

Ihre Fassungslosigkeit reichte noch für einen weiteren Text zwei Tage später in der „Welt“, in der ihr Kollege Ansgar Graw dann den Lesern zudem ausführlichst die — angeblichen — Konzepte von „Political Correctness“ und „Sexual Correctness“ erklärte und beschrieb, wie idiotisch das alles ist. Und die Springer-Leute waren mit diesem Reflex nicht allein.

Nun hat das Projekt „Name It Change It“, das gegen sexistische und frauenfeindliche Darstellungen in den Medien kämpft, eine interessante Studie mit 1500 befragten Wählern vorgelegt. Darin geht es um den — hypothetischen — Wahlkampf zwischen einer Frau und einem Mann um einen Kongresssitz.

Ursprünglich, nach einer kurzen Vorstellung der Kandidaten, liegen beide fast gleichauf in der Wählergunst: Frauen bevorzugen leicht die Frau, Männer den Mann.

Dann bekommen sie jeweils zwei Artikel zu lesen. Einen über den Mann, der immer derselbe ist: Er schildert sachlich dessen Position zu einem Schulgesetz. Und einen über die Frau, der variiert.

Ein Viertel der Befragten bekommt eine Fassung, die sich ebenfalls nur mit der politischen Position der Kandidatin befasst. Als sie hinterher wieder befragt werden, für wen sie stimmen, liegen Mann und Frau immer noch ungefähr gleichauf.

Ein zweites Viertel bekommt eine Version, in der der Bericht um eine neutrale Beschreibung der Kleidung der Kandidatin ergänzt ist („Smith dressed in a brown blouse, black skirt, and modest pumps with a short heel“). Diese Wähler stimmen danach nicht mehr zu 49 Prozent, sondern nur noch zu 46 Prozent für die Frau.

In einer dritten Version ist die Erscheinung der Kandidatin positiv beschrieben („In person, Smith is fit and attractive and looks even yonger than her age. At the press conference, smartly turned out in a ruffled jacket, pencil skirt, and fashionable high heels…“). Das schadet ihr noch mehr bei der Abstimmung: Von dieser Gruppe der Wähler bekommt sie nur 43 Prozent.

In der vierten Gruppe schließlich, deren Artikel eine negative äußerliche Beschreibung enthält („Smith unfortunately sported a heavy layer of foundation and powder that had settled into her forehad lines, creating an unflattering look for an otherwise pretty woman, along with her famous fake, tacky nales“), fällt der Wähleranteil auf 42 Prozent.

Vor allem bei den Männern führt die bloße Erwähnung von Äußerlichkeiten der Kandidatin oder einer positiven Beschreibung zu einem drastischen Rückgang an Zustimmung.

Nachdem die Wähler die Berichte gelesen hatten, in dem das Erscheinungsbild der Kandidatin erwähnt wurde, wurden ihr weniger positive Eigenschaften zugeschrieben. Besonders stark war ihr Rückgang in den Kategorien Verbundenheit, sympathisch, selbstbewusst, wirkungsvoll und qualifiziert. Anscheinend reicht es, das Äußere einer Frau zu erwähnen, um bei einem Teil der Wähler ihre Qualifikation vergessen zu lassen.

In der Zusammenfassung von „Name It Change It“:

Wenn sich die Medien auf die äußere Erscheinung einer weiblichen Kandidatin konzentrieren, zahlt sie dafür in den Umfragen einen Preis. Das gilt, wenn die Berichterstattung über die Erscheinung einer Kandidatin positiv, negativ oder neutral daherkommt.

Mehr als kompensieren ließ sich in der Studie der negative Effekt bei den Wählern übrigens dadurch, dass die Kandidatin oder eine Organisation sich über diese Art der Berichtertattung über Äußerlichkeiten beschwerte.

[via Andrew Sullivan]

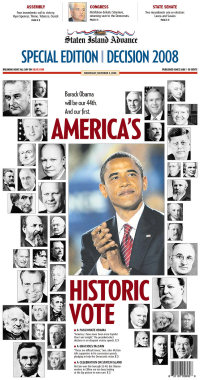

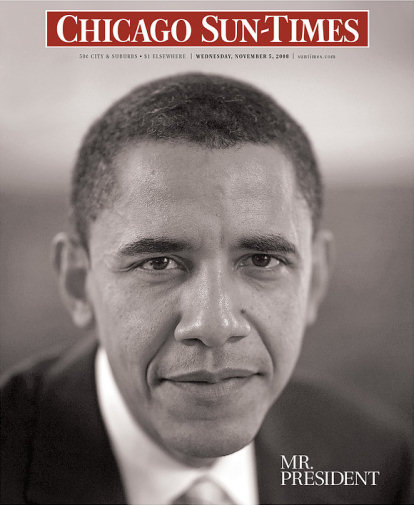

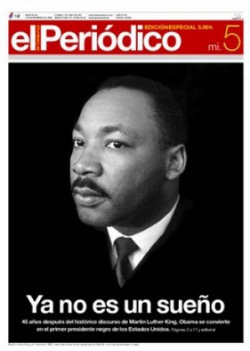

Nicht alle Zeitungen haben heute mit einem Foto von Barack Obama aufgemacht. Die katalanische Zeitung „El Periódico“ zeigt Martin Luther King. Ihre Schlagzeile lautet: „Kein Traum mehr“.

Nicht alle Zeitungen haben heute mit einem Foto von Barack Obama aufgemacht. Die katalanische Zeitung „El Periódico“ zeigt Martin Luther King. Ihre Schlagzeile lautet: „Kein Traum mehr“.