Heute ist Blendle in Deutschland gestartet, ein Online-Kiosk, an dem man einzelne Artikel aus Zeitungen und Zeitschriften kaufen kann, oder genauer: Ein Ort, der es leicht macht, interessante, lesenswerte, wertvolle Artikel in Zeitungen und Zeitschriften zu entdecken, und es ebenso leicht macht, für sie zu bezahlen, mit einem Klick.

Die Liste der beteiligten Medien ist eindrucksvoll: Über 100 Titel sind dabei, darunter FAZ, SZ, „Welt“, „Tagesspiegel“ und „Rheinische Post“, „Spiegel“, „Stern“, „11 Freunde“ und „Neon“. Die „Neue Zürcher Zeitung“ und das Schweizer Magazin „Reportagen“ kommen noch dazu. Mit dem „Focus“ ist (anders als ich in der FAS gestern geschrieben habe) auch Burda vertreten.

Dass so viele Verlage mitmachen, ist gut für die Erfolgschancen von Blendle in Deutschland. Aber es ist auch erstaunlich. Ich glaube, noch vor wenigen Jahren hätte sich kaum ein großer deutscher Verlag darauf eingelassen, seine Artikel aus der Zeitung einzeln an einem Online-Kiosk verkaufen zu lassen – außer natürlich zu Mondpreisen, wie sie zum Beispiel die Datenbank Genios verlangt, wo sich meine kleine Fernsehkolumne aus der Zeitung vom vergangenen Sonntag für den läppischen Preis von 4,38 Euro erwerben lässt.

Bislang ging die Logik meistens: Wenn die Leute schon nicht Abonnenten werden, sollen sie wenigstens ganze Ausgaben kaufen. Wenn man anfängt, sie zu entbündeln, das Paket aufzuschnüren und einzelne Artikel daraus zu einem erschwinglichen Preis zum Kauf anzubieten, riskiert man das gesamte Geschäftsmodell. Die Zeitungen klammerten sich an die Ausgabe an kleinste angebotene Einheit ähnlich wie die Musikindustrie an die Albums-CD. Bis iTunes kam und alles änderte.

Blendle will ein iTunes für Journalismus sein.

Für die meisten Verlage war der Verkauf von Jounalismus in gebündelter Form bislang nicht verhandelbar. Marten Blankesteijn, einer der Gründer von Blendle, sagt aber, unbundling sei der „Heilige Gral“, wenn es darum geht, junge Leute zum Bezahlen für Journalismus zu gewinnen. Und entweder hat er die ganzen Verlage davon überzeugt. Oder sie glauben zumindest, dass der Versuch nicht schaden kann.

Sein Geschäftspartner Alexander Klöpping und er sind jetzt 28 Jahre alt. „Wir haben Blendle gegründet“, sagt Blankesteijn, „weil wir gesehen haben, dass keiner unserer Freunde die brillianten Artikel gelesen hat, die in Zeitungen und Magazinen veröffentlicht wurden. Wir waren sicher, dass sie ihnen gefallen würden, aber es gab einfach keinen Weg, sie dazu zu bringen, sie zu lesen. Einige Artikel waren nicht einmal online, andere nur hinter einer Paywall. Wir waren überzeugt, dass wir unsere Freunde glücklich machen könnten, indem wir ihnen leichten Zugang zu dem besten Journalismus verschaffen, und dass wir die Verleger glücklich machen würden, wenn wir ihnen diese neue Leserschaft gäben.“ In den Niederlanden, wo sie Blendle im vergangenen Jahr gestartet haben, sehe man, dass es funktioniert.

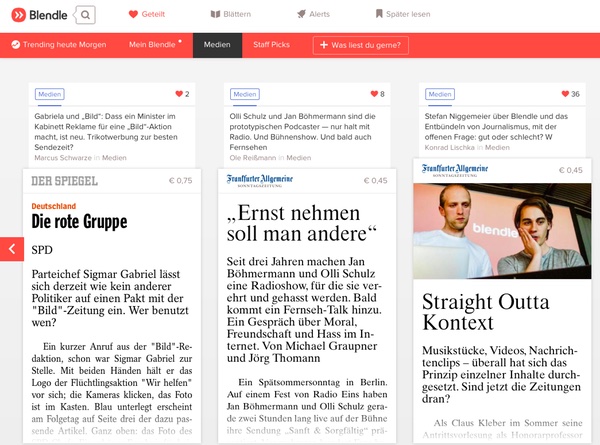

Man kann bei Blendle Zeitungen oder Zeitschriften durchblättern, nach Stichworten oder Themen suchen, sich viel gelesene Artikel oder von der Redaktion ausgewählte Artikel anzeigen lassen oder, wie in einem sozialen Netzwerk, Menschen folgen und sehen, welche Stücke sie empfehlen.

Blendle verspricht den Verlagen, das neue Vertriebs-Angebot einfach zusätzlich machen zu können, unabhängig von den sonstigen Strategien, mit denen sie ihre Inhalte verkaufen und vertreiben. Das stimmt nur halb. Denn gerade zu der Art, wie viele Zeitungen derzeit mit ihren Print-Inhalten umgehen, passt Blendle nicht besonders gut.

Die Zeitungen haben das Dilemma, dass sie online eigentlich nicht zu viele Inhalte kostenlos anbieten wollen, damit es noch einen Anreiz gibt, die Zeitung auf Papier (oder als E-Paper) zu kaufen. Andererseits wollen sie auch gerade hochwertige und einzigartige Inhalte nicht nur hinter eine Paywall verstecken, wo sie nicht gefunden werden. Die Lösung besteht dann oft darin, auch einen Teil der für die Zeitung produzierten Artikel kostenlos online zu stellen, nicht alle und teilweise zeitverzögert. Es ist ein Kompromiss, in der Hoffnung, sowohl von der Reichweite zu profitieren, die die kostenlose Online-Verbreitung verbindet, als auch von den Vertriebserlösen, die der Verkauf der Zeitungsausgabe bietet. Es ist eine pragmatische Antwort und hat immer etwas vom Durchgewurschtel.

Wer einen irgendwie spektakulären Artikel aus der Print-Ausgabe einer Zeitung oder eines Magazins lesen wollte, musste die ganze Zeitung kaufen – oder warten, bis er vielleicht später doch noch kostenlos veröffentlicht wurde. (Manche Inhalte, wie etwa die renommierten Seite-3-Geschichten der „Süddeutschen“, erschienen aber grundsätzlich nicht online, aus der Logik, dass sie kostbar bleiben sollten.)

Blendle ändert das jetzt endlich. Wenn ich einen gelungenen Artikel aus einer gedruckten Zeitung empfehlen will, muss ich ihn nicht als Foto bei Twitter oder Facebook veröffentlichen (wie das absurderweise oft genug passiert). Und ich muss die Leser nicht zum Kiosk schicken oder zum Kauf irgendwelcher Tagespässe oder E-Paper-Ausgaben animieren. Ich kann ihn direkt verlinken, und man kann ihn für wenige Cent kaufen, und wenn man bei Blendle registriert ist, sogar mit einem Klick.

(Etwas beunruhigend ist zunächst, dass man, wenn man bei Blendle eingeloggt ist, den Artikel nach dem Klick auf einen solchen Link schon gekauft hat, ohne weitere Abfrage: „Sind Sie sicher, dass Sie hierfür Geld ausgeben wollen?“ Martestijn sagt, man habe das getestet und festgestellt, dass die Sicherheitsabfrage Menschen gestört. Man kann bei Blendle aber jeden Artikel nach dem Lesen mit wenig Aufwand zurückgeben und sein Geld zurückbekommen. Die Entscheidung, ob er wirklich Geld ausgeben will für ein Stück, könne der Leser so zu dem Zeitpunkt treffen, wenn er sie am besten treffen kann: nachdem er es gelesen hat. Das ist ebenso gewöhnungsbedürftig wie bestechend in seiner Logik.)

Hier kommt aber nun endlich der viele Absätze weiter oben angekündigte Haken, an dem sich Blendle mit der Praxis vieler Verlage beißt: So schön es ist, wenn ich nun das fulminante Essay oder das eindrucksvolle Dossier aus der Zeitung kaufen kann – wie zufrieden bin ich noch, wenn ich dann feststelle, dass ich das Stück auch kostenlos online hätte lesen können, vielleicht sofort, vielleicht ein paar Tage später? Weicht das angenehme Gefühl, sich auf einer Plattform zu bewegen, in der man guten Journalismus entdecken kann, dann nicht dem Eindruck, dass man immer wieder unnötig Geld ausgibt? Konsequent wäre es, wenn Verlage, die ihre kostenpflichtigen gedruckten Inhalte über Blendle anbieten, sie nur noch in Ausnahmefällen frei online stellen – aber dafür möchte ich aus Leserperspektive (und als Journalist, der sich möglichst viele Leser für seine Artikel wünscht) auch nicht plädieren.

Entscheidend für den Erfolg von Blendle wird die Preisgestaltung sein. Die Verlage können selbst bestimmen, was sie für einzelne Artikel nehmen und wonach sie das staffeln. Aus einer defensiven Haltung heraus ist es natürlich sinnvoll, die Texte nicht zu billig anzubieten, damit ein Abonnement oder ein Zeitungskauf im Zweifel attraktiver bleibt. Aber wenn Blendle ein Ort werden soll, an dem nicht nur ohnehin gestandene Zeitungsfans aus Überzeugung viel Geld ausgeben, muss man sich durch die Empfehlungen klicken können und das Gefühl haben, einen sehr erschwinglichen, attraktiven, fairen Preis für einen einzelnen Artikel zu zahlen.

Übrigens funktioniert das Konzept nicht nur für Print-Medien: Neben der gedruckten Ausgabe des „Wall Street Journal“ sind auch die Online-Artikel von wsj.com hier zu finden, die sonst hinter einer Paywall liegen.

Blendle bringt viele Voraussetzungen dafür mit, sich als neuer Weg zu etablieren, guten Journalismus zu entdecken und dafür zu bezahlen. Trotz einigem, was da noch hakt, zum Beispiel beim Import der Print-Inhalte in die Plattform, imponiert mir, wie attraktiv die Seite ist, wie vielfältig die Möglichkeiten sind, die sie bietet, Inhalte zu entdecken – und nicht zuletzt, wie sehr sie sich bemüht, die Zufriedenheit des Lesers in den Mittelpunkt zu stellen, zum Beispiel durch ein Startguthaben von 2,50 Euro und die Möglichkeit, einen Artikel bei Nichtgefallen einfach zurückzugeben. Es ist ja jetzt nicht so, dass man das als Kunde von Verlagen unbedingt gewohnt wäre.

- Marten Blankestijn: „Artikel-Kiosk Blendle geht heute in Deutschland live“

- Mein Artikel aus der FAS über Blendle und das Entbündeln von Medieninhalten: „Straight Outta Kontext“ (Blendle-Link)

- Felix Schwenzel schwärmt, dass ihm Blendle vorkommt „wie ein wahrgewordener traum“.

- t3n: Das iTunes für Journalismus im t3n-Test

- Benjamin O’Daniel: Der Preiskampf um die Lesestücke