(Unkenntlichmachung: BILDblog)

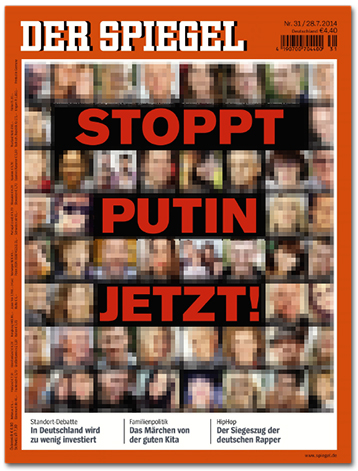

Mit seinem „Stoppt Putin jetzt“-Titelbild hat der „Spiegel“ gegen den Pressekodex verstoßen. Das hat der Beschwerdeausschuss 2 des Deutschen Presserates am 9. September einstimmig festgestellt. Das Nachrichtenmagazin habe die Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Opfer des Fluges MH17 verletzt und sie „zur Emotionalisierung für die im Titel enthaltene politische These instrumentalisiert“.

Der „Spiegel“ hält das für keine erwähnenswerte Tatsache.

Bis heute hat er nicht darüber berichtet, dass das Selbstkontroll-Gremium eine Missbilligung ausgesprochen hat. Er hat es offenkundig auch nicht vor.

Der Geschäftsführende Redakteur Rüdiger Ditz schreibt mir auf Anfrage, die „Abdruckpflicht“ gelte laut Beschwerdeordnung des Presserats „ausschließlich für Rügen. Bei der Missbilligung ist das nicht vorgesehen. Und auch bei anderen Blättern ist es zumindest sehr unüblich, Missbilligungen abzudrucken. Mir ist jedenfalls kein Fall bekannt.“

Nun, hier wäre einer, ganz aktuell sogar, aus dem „Nordbayerischen Kurier“.

Tatsächlich besteht laut Beschwerdeordnung keine Pflicht, Missbilligungen zu veröffentlichungen. Als „Ausdruck fairer Berichterstattung“ empfiehlt der Beschwerdeausschuss jedoch die Veröffentlichung. Das steht sogar in der konkreten Entscheidung des Presserates, die der „Spiegel“ bekommen hat.

Ich vermute, dass sie dort mit dem Ausdruck „faire Berichterstattung“ nichts anfangen konnten.

Der „Spiegel“ hat eine eigene Rubrik, in der er über Reaktionen auf seine Berichterstattung berichtet. Sie heißt „Rückspiegel“, und wenn Margot Käßmann in der „Gala“ erzählt, wie es war, als sie dem „Spiegel“ ein Interview gegeben hat, steht es hier, und wenn der „Kölner Stadtanzeiger“ etwas zitiert, was der „Spiegel“ herausgefunden hat, steht es hier, und wenn das „Heute Journal“ den „Spiegel“ erwähnt, steht es hier.

Wenn der Presserat das Titelbild des „Spiegel“ kritisiert, weil er die Opfer eines Flugzeugabsturzes zur Emotionalisierung einer politischen These instrumentalisiert hat, steht es hier nicht und nicht bei „Spiegel Online“ und nicht zwischen den Steppenläufern, die durch das „Spiegelblog“ wehen.

Am 11. August zitierte der „Spiegel“ in seiner „Rückspiegel“-Rubrik allerdings ausführlich aus einem Artikel von „FAZ“-Redakteur Michael Hanfeld:

Die sind ja so cool, die Redakteure der Bild am Sonntag. Wie sie da in der Fernsehwerbung auftauchen … Ganz am Rande taucht, wenn ich mich nicht täusche, im jüngsten Spot kurz der stellvertretende Chefredakteur Nicolaus Fest auf. Der hatte, wie wir uns erinnern, einen Kommentar gegen den Islam geschrieben, dem man nicht zustimmen muss. Und wurde dafür anschließend … in den Boden gestampft. Die BamS-Chefin Marion Horn eierte herum. Der Bild-Chefredakteur Kai Diekmann konterte Fests Kommentar nicht nur, er nahm ihn auseinander und lud einen Gastkommentator ein, es dem Kollegen richtig zu zeigen. Sollte man das so machen, wenn sich im Internet, wie es heute andauernd passiert, der Shitstorm formiert und die Sache richtig dampft? … Wie man es besser macht und der Versuchung, sich dem Shitstorm zu ergeben, nicht erliegt, bewies diese Woche der SPIEGEL. Da gab es Unmut zuhauf über das Titelbild „Stoppt Putin jetzt!“. Kriegstreiberei sei das, tönte es massenhaft. Putins fünfte Kolonne im Netz ist bekanntlich rege. Das sei „eine absurde Behauptung“, hieß es dazu im SPIEGEL-Blog in eigener Sache. Damit verbunden war der Hinweis, die Titelgeschichte doch bitte mal ganz zu lesen. Man muss sich schon überlegen, ob es überhaupt nötig ist, seinen Standpunkt nochmals moderierend zu verteidigen.

Man kann den Abdruck dieser FAZ-Textstellen mit dem Plädoyer im letzten Satz im „Spiegel“ vermutlich programmatisch verstehen. Der „Spiegel“ verteidigt sich nicht. Das hat er überhaupt nicht nötig, denn er ist ja der „Spiegel“. Und wenn er nicht dazu verpflichtet ist, eine Missbilligung durch den Presserat zu veröffentlichen, veröffentlicht er sie natürlich nicht. Denn was wäre dadurch schon zu gewinnen? Also, außer Vertrauen?

Erstaunlicherweise hat sich der „Spiegel“ zwar nicht gegenüber seinen Lesern und der kritischen Öffentlichkeit, aber gegenüber dem Presserat richtig ins Zeug gelegt, um mit bemerkenswerten Spitzfindigkeiten den Vorwurf mehrerer Beschwerdeführer zu entkräften, der „Spiegel“ habe die Persönlichkeitsrechte der Opfer oder Gefühle der Angehörigen verletzt oder die Opfer instrumentalisiert. Der Presserat fasst die Argumentation des „Spiegel“-Justiziariates so zusammen:

Bis heute, circa einen Monat nach Veröffentlichung, habe sich noch kein Angehöriger an den SPIEGEL gewandt und eine Verletzung seiner Gefühle gerügt. Es habe auch kein Angehöriger moniert, dass die Opfer durch den SPIEGEL instrumentalisiert würden. Wieso auch? Selbstverständlich lasse der SPIEGEL nicht die verstorbenen Opfer fordern, dass Putin gestoppt werden müsse, sondern nehme die Opfer zum Anlass seiner Forderung, Putin zu stoppen.

Warum sollten Gefühle der Angehörigen durch eine nochmalige Veröffentlichung ehemals mit Einverständnis ihrer verstorbenen Angehörigen veröffentlichter Portraitfotos verletzt werden? Warum solle die Nennung der Namen der Opfer die Gefühle ihrer Angehörigen verletzen? Die Namensnennung sei ein Gedenken, wie sie im nordeuropäischen Kulturkreis als aufrichtige Trauer und Innehalten absolut üblich sei. Folge eine Verletzung der Gefühle der Angehörigen aus der Veröffentlichung von harmlosen Fotos (wie sie im sudeuropäischen Bereich gerade auf Friedhöfen üblich seien)?

Der Rechtsabteilung sei bewusst, dass der Presserat die Veröffentlichung von „Opfergalerien“ als Verletzung der Persönlichkeitsrechte der Opfer ansehe. Gerade in diesem Fall könne man nur anregen, dass der Presserat seine Einschätzung gut be- und überdenke. Denn wer die vom SPIEGEL gerade nicht veröffentlichten Fotos sehe (der Beschwerdegegner hat dazu insbesondere Fotos von Leichen von MH17-Passagieren eingereicht) und sich ernsthaft mit der dem Titel des Heftes einhergehenden „Emotionalisierung“ auseinandersetze, der müsse sich fragen, ob ein noch weitergehender Verzicht auf „Emotionalisierung“ nicht das genaue Gegenteil dessen sei, was von Medien nach Ziffer 1 zu Recht verlangt werde. Hätten die Medien mit der Veröffentlichung von Portraitfotos und nicht nur Zahlen nicht eine besonders verantwortungsvolle Balance gefunden zwischen der leicht möglichen Emotionalisierung durch Veröffentlichung der Bilder der Unglücksstelle und einem emotionslosen Datenjournalismus?

Was die Portraitfotoveröffentlichung und die Abwägung zwischen Berichterstattungsinteresse und Persönlichkeitsschutz angehe, sei allein Ziffer 11.3 und nicht 8.1 und 8.2 einschlägig. Es gehe nicht um Kriminalberichterstattung, sondern um eine Berichterstattung über Krieg, Unglücksfälle und Katastrophen. Und auch sonst sei die Veröffentlichung der Identität von Opfern in Wort und Bild nicht per se unzulässig, sondern eine Frage der Abwägung. In diese einzustellen sei auf Seiten des Berichterstattungsinteresses, dass nicht die Namen der Opfer eines Allerweltsdeliktes, sondern der ersten nicht mehr zu den eigentlichen Kriegsparteien zählenden Kriegsopfer und zivilen Opfer eines Krieges in Rede stünden. Auf Seiten des Persönlichkeitsschutzes sei zu berücksichtigen, dass die Identität der Opfer schon von der Malaysia-Airlines publik gemacht worden sei, längst öffentlich bekannt gewesen seien. Der SPIEGEL habe sich ausschließlich ohne irgendein Zugangshindernis zugänglicher öffentlicher Quellen bedient. Von daher könne die Veröffentlichung der Namen und von Fotos aus der von den Opfern selbst gewählten Sozial- oder Öffentlichkeitssphäre nach herkömmlichen, Fragen der Emotionalisierung nicht berücksichtigenden Maßstäben, nicht ansatzweise als Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte angesehen werden.

Der Presserat erwiderte:

Der Beschwerdeausschuss erkennt in der Gestaltung des Titelblatts eine Verletzung der Ziffer 8 des Pressekodex. Die Mitglieder sind übereinstimmend der Auffassung, dass die fünfzig mit Portraitfotos auf dem Titelblatt veröffentlichten Opfer des Unglücksfluges MH17 in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt werden. Denn zumindest für einen Teil der Opfer-Bilder lag offensichtlich keine Zustimmung zur Veröffentlichung im Sinne der Richtlinie 8.2** vor.

Aus einer vormaligen Veröffentlichung eines Bildes in einem sozialen Netzwerk kann nicht auf eine Genehmigung zur Verwendung des Bildmaterials in anderen Zusammenhängen geschlossen werden. Zudem ist für das Verständnis des Unglückshergangs das Wissen um die Identität der Opfer unerheblich. Zwar führt der Beschwerdegegner zu Recht aus, bei diesem Flugzeugabsturz handele es sich nicht um ein „Allerweltsdelikt“. Allein aus der Prominenz eines Unglücksfalls lässt sich jedoch kein berechtigtes öffentliches Interesse an der Identität der Opfer ableiten. Daher überlagert der Persönlichkeitsschutz der Opfer ein mögliches Interesse der Leser. Der Beschwerdeausschuss bleibt hier bei seiner, dem Beschwerdegegner ausweislich seiner Stellungnahme bereits bekannten, Spruchpraxis.

Einen Verstoß gegen den Opferschutz sieht der Ausschuss zudem darin, dass die auf dem Titelblatt abgebildeten Opfer zur Emotionalisierung für die im Titel enthaltene politische These „Stoppt Putin jetzt“ instrumentalisiert werden. Der Argumentation des Beschwerdegegners, bei der Abwägung zwischen Berichterstattungsinteresse und Persönlichkeitsschutz sei allein Richtlinie 11.3 und nicht 8.1 und 8.2 einschlägig, da es nicht um Kriminalitätsberichterstattung gehe, folgt der Beschwerdeausschuss nicht. Richtlinie 8.2 bezieht sich als Konkretisierung zu Ziffer 8 auf den Opferschutz im Allgemeinen und nicht auf die in Richtlinie 8.1 thematisierte Kriminalitätsberichterstattung und ist daher auch bei Kriegs- oder Katastrophenberichterstattung einschlägig.

[Offenlegung: Ich habe eineinhalb Jahre für den „Spiegel“ gearbeitet.]