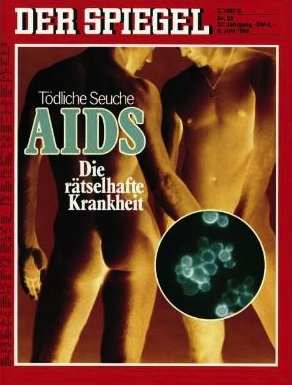

Ausriss „Spiegel“ 47/1987

Wenn Hans Halter im „Spiegel“ über Aids schrieb, konnte man die Frustration fast mit Händen greifen: dass die Sprache keine angemessenen Wörter hergibt, den bevorstehenden Horror zu beschreiben, und er auf so läppische Begriffe und Konzepte wie „Apokalypse“ oder „Holocaust“ zurückgreifen muss.

Im November 1987 etwa veröffentlichte er im „Spiegel“ einen Artikel, der mit dem Weltuntergang begann und sich dann langsam steigerte. Er zitierte eingangs die Offenbarung von Johannes:

Und ich sah ein fahles Pferd; und der darauf saß, des Name hieß Tod, und die Hölle folgte ihm nach.

Und endete so:

Wenn der Aids-Erreger wie ein Schnupfen- oder Grippevirus ohne Hautkontakt von Mensch zu Mensch gelangen könnte, wäre es mit uns allen über kurz oder lang vorbei. Nur auf ganz fernen Inseln oder in den Weiten Sibiriens könnten ein paar einsame Menschen überleben. Die Steinzeit käme zurück. Worst case?

Mutter Erde wird sich freuen.

Kein Konjunktiv.

· · ·

Hans Halter und die „Spiegel“-Berichterstattung über Aids in den achtziger und neunziger Jahren, sie hätten einen Platz in den Wörterbüchern verdient: unter Panikmache, als schwer je zu übertreffende Referenzgröße. WIR WERDEN ALLE STERBEN, rief das „Nachrichtenmagazin“ der Nation zu, und das nicht nur so als vage Idee, die klassisch mit in der Luft rudernden Armen vorgetragen wird. Halter malte sich und uns im „Spiegel“ ganz konkret das von Schwulen verursachte bevorstehende Ende der Menschheit aus.

Die Aids-Berichterstattung jener Jahre gehört wie die jahrelange Kampagne gegen Flüchtlinge (samt gefälschtem Titelfoto) zu den besonders dunklen Flecken in der Geschichte des „Spiegel“. Diese Vergangenheit holt das Magazin jetzt wieder ein, weil es morgen für seine inzwischen angeblich vorbildliche Berichterstattung über schwules Leben mit der „Kompassnadel“ des Schwulen Netzwerkes NRW ausgezeichnet werden soll.

Ausgerechnet.

Die Deutsche Aids-Hilfe hat bereits vor einem halben Jahr „mit Entsetzen“ auf die Entscheidung reagiert und sich mit deutlichen Worten von der Auszeichnung distanziert: Sie sei ein „Schlag ins Gesicht“ für die „Aids-Veteranen“. Die „unsägliche Berichterstattung des ‚Spiegel‘ zu Zeiten des Höhepunktes der Aids-Krise“ habe den Grundstein für die Stigmatisierung der Menschen mit HIV gelegt. „Betroffene haben bis heute unter den Folgen dieser Skandalisierung zu leiden.“

Nun eskaliert die Sache weiter. Der Sexualwissenschaftler und schwule Aktivist Martin Dannecker, der die „Kompassnadel“ im vergangenen Jahr erhielt, will sie nicht, wie sonst üblich, an den neuen Preisträger überreichen. Er nennt die damaligen Berichte des „Spiegel“ zum Thema Aids „außerordentlich fragwürdig“ und „eine regelrechte antihomosexuelle Kampagne“.

· · ·

Man muss es gelesen haben, mit welcher Lust Hans Halter seine „Spiegel“-Berichte über die todbringenden Schwulen parfümierte, wie den vom November 1987:

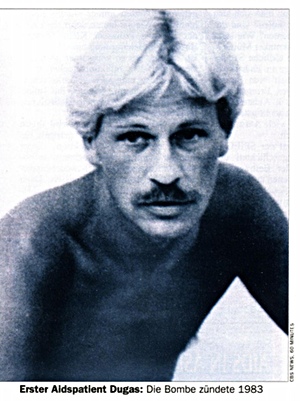

Der große Blonde ist unvergessen. Dreieinhalb Jahre nach seinem frühen Tod erinnern sich die Stewardessen der „Air Canada“ noch immer voller Wehmut des schönen Kollegen Gaetan Dugas. Er trug die Hemden eng, die Haare lockig. Sein Charme hat jede Crew betört.

Hundertfach hat Gaetan die Welt umrundet, ein Jet-setter aus Beruf und Neigung. Seide kaufte er in Hongkong, das dunkle Tuch bei Harrod’s in London. Gern machte er in der Karibik Station, in San Francisco und Paris. Wenn die fröhliche, swingende „gay community“ ein Fest steigen ließ, war der Franko-Kanadier mit dem sanften Quebec-Akzent dabei. Irgendwo, vermutlich in Paris, hat er sich mit dem Virus infiziert, schon Mitte der siebziger Jahre.

Dem mobilen Junggesellen blieb fast ein Jahrzehnt, um den Todeskeim weiterzugeben. Er starb, 32 Jahre alt, am 30. März 1984 an Bord eines Flugzeugs auf dem Weg zur amerikanischen Westküste. Neben ihm saß sein allerletzter Liebhaber, ein junger Dressman aus Vancouver.

Klingt fast zu schaurig-schön, um wahr zu sein. Ist auch nicht wahr. Dugas starb (31 Jahre alt) im Kreis seiner Familie in Quebec.

Weiter im „Spiegel“:

Gaetan Dugas hat vielen Menschen den Tod gebracht. In medizinischen Fachblättern wurde er noch zu Lebzeiten als der „Aids-Patient Nummer Null“ vorgestellt — als die erste identifizierte Ansteckungsquelle der neuen Seuche. Nummer Null hatte, Jahr für Jahr, rund 250 Intimpartner. Von den ersten 248 US-amerikanischen Homosexuellen, die Aids zum Opfer fielen, haben sich nachweislich 40 bei Dugas oder einem seiner Sexualpartner angesteckt.

Vereinzelte Fälle von Aids-Infektion hat es in den USA wohl schon früher gegeben. So wurde anhand von tiefgefrorenen Blutproben kürzlich festgestellt, daß der 1969 in St. Louis gestorbene, damals 15jährige Robert R. mit HIV-Viren infiziert war. Aber zu einer Epidemie hat sich Aids erst entwickeln können, als Leute wie Gaetan Dugas die Szene betraten.

Bis zu seinem Tod hoch über den Wolken blieb der Todgeweihte ein attraktiver Mann, begehrt als erster Preis. „Ich werde Sex niemals aufgeben“, hat Gaetan Dugas seinen Ärzten erklärt, „denn irgend jemand hat schließlich auch mich angesteckt.“

Dugas‘ Rolle bei der Ausbreitung von Aids war nicht so groß, wie sie damals geschildert wurde. „Aids-Patient Nummer Null“ war er nie; er war in dem Netz sexueller Kontakte, das Wissenschaftler ermittelten, bloß „Patient O“ — der Buchstabe O, nicht die Zahl 0.

Aber Dugas war — nicht nur im „Spiegel“ — der Inbegriff des Teufels: des todbringenden, auf Sex fixierten, hemmungslosen, skrupellosen Schwulen.

Schöne Männer, „den Männern zugetan“, und ihr zügelloser Lebensstil waren schuld daran, dass die „Ausrottung ganzer Nationen“ droht, wie Halter aufgeregt notierte. Die Seuche „wird die Bevölkerungsexplosion beenden und auf allen Kontinenten demographische, ökonomische und kulturelle Umwälzungen bewirken, für die es in der Geschichte kein Beispiel gibt“, zitierte er die schlimmsten Prognosen im eindrucksvollen Indikativ.

· · ·

Hoffnung? Gibt es nicht. Es gibt sie nicht. Es gibt keine Hoffnung. Lasst sie alle fahren.

Der riesengroße Zellklumpen Mensch wird mit seinen winzig kleinen Feinden auf keine Weise fertig. Aids ist eine Krankheit zum Tode.

Über die Zahl der HIV-Infizierten gibt es nur Spekulationen. Allein in der Bundesrepublik sind es mindestens 100000. Tendenz: stetig steigend. Ganz vorsichtig geschätzt kommen in Deutschland jeden Tag 100 neue HIV-Infizierte hinzu.

Sie alle werden — bei hundert Prozent Krankheitspenetranz und hundert Prozent Mortalität — weit vor der Zeit sterben.

Die Zahlen, die Halter als Fakten ausgab, waren grandios übertrieben. Im Jahr 2011, also 24 Jahre, nachdem er diese Worte in den „Spiegel“ schreiben durfte, schätzte das Robert-Koch-Institut, dass insgesamt in Deutschland 100.000 Menschen mit HIV infiziert wurden.

Aber Halters Endzeitfantasien kannten keine Grenzen:

Die Pest, der „schwarze Tod“, ließ jeden zweiten überleben. Von Pocken oder Cholera, Tuberkulose und Syphilis sind in den alten Zeiten die meisten Kranken ganz von allein genesen. Wer heutzutage einen Herzinfarkt erleidet oder an Krebs erkrankt, der muß nicht sterben. Nur Aids läßt niemand eine Chance: Bei wem die Krankheit ausbricht, der ist des Todes.

Gegen das „Acquired Immune Deficiency Syndrome“, den erworbenen Mangel an körpereigener Abwehrkraft, gibt es kein Heilmittel. Eine Früherkennung ist nicht möglich, der Verlauf schmerzhaft, das Ende voller Qualen. An Aids sterben junge und schöne Menschen, ein jeder vor seiner Zeit.

Man kann sich ausmalen, was für eine Wirkung solche Texte auf die Betroffenen hatten in jener Zeit.

Die größten Apokalyptiker zitiert Halter als die einzigen Realisten. Einen Münchner Infektionsepidemiologen lässt er sagen:

„Den deutschen Risikogruppen droht der Holocaust.“

Später zitiert er ihn nicht nur mit dem Satz:

„Wenn in den nächsten Jahren kein wissenschaftlicher Durchbruch erzielt wird, werden zur Jahrtausendwende weite Teile von Afrika, und möglicherweise auch von Mittel und Südamerika, weitgehend entvölkert sein.“

Er fügt in der Mitte des Zitats, bezogen auf den möglichen wissenschaftlichen Durchbruch sicherheitshalber auch noch hinzu: „– und dafür gibt es keinen seriösen Hinweis –„.

Und damit auch kein Leser auf die Idee kommt, dass dieser Professor womöglich übertreiben könnte, leitet Halter das Zitat ein mit dem Satz: „Professor Frösner spricht öffentlich aus, was seine Kollegen nur heimlich tuscheln“.

Und fasst sicherheitshalber noch einmal zusammen:

Genozid, Holocaust, die Apokalypse … der Weg in die Aids-Katastrophe ist vorgezeichnet, zumindest für die Dritte Welt.

· · ·

Man kann, mit sehr viel Wohlwollen, diese Hysterie mit der Verzweiflung und Empörung des „Spiegel“-Redakteurs erklären, dass niemand etwas gegen die Gefahr tut. Es stimmt ja auch: Wenn die Verantwortlichen auf die Warnungen gehört hätten, wären nicht weit über Tausend Menschen allein in Deutschland über Blutkonserven mit HIV infiziert worden.

Dennoch ist es schwer, in der Aids-Berichterstattung des „Spiegel“ dieser Zeit einen Ausdruck von Verantwortung zu sehen — und nicht von rasender Verantwortungslosigkeit. Dazu trägt die offenkundige Lust bei, mit der Halter die grausamen Mechanismen aufs Gruseligste ausmalt:

Aids scheint immer noch ganz weit weg. Detlef der positive Strichjunge, interessiert nicht. Er steht am Bahnhof, weil er kein Zuhause hat; er nimmt Geld für den ungeschützten Analverkehr weil er ohne Lehrstelle ist, aber schließlich von irgendwas leben muß, er ist Hetero und bringt pro Jahr ein Dutzend Homos um, vorsichtig gerechnet. Niemand hindert ihn daran, keiner gibt ihm eine Alternative für seine letzten Jahre.

Würden wir dem sterbenskranken Jungen eine Kalaschnikow mit 30 Schuß in den Arm legen? Würden wir ihm sagen: „Detlef, du hast jetzt die Lizenz zu töten. Bitte sieh zu, daß du nur jüngere Männer triffst“?

· · ·

Schon im ersten Text des „Spiegel“ über die Seuche, die damals noch nicht „Aids“ hieß, fand das Nachrichtenmagazin es eine gute Idee, jemanden zu zitieren, der den Schwulen selbst die Schuld an ihrem Verderben gab:

„Vielleicht ist das die Lustseuche des 20. Jahrhunderts, nur nicht so harmlos“, mutmaßt der Berliner Professor Franz Fehrenbach, ein Bakteriologe. Einen moralischen Merksatz fügt er gleich noch an: „Für die Homosexuellen hat der Herr immer eine Peitsche bereit.“ (…)

Die nächsten Erkrankungen erwarten Experten in den Ballungsräumen der Homosexualität: Athen, Rom, London und Berlin.

Dort hat sich die Hiobsbotschaft von drüben schon herumgesprochen. „Manchen Freunden“, sagt ein Berliner Professor, „sitzt der Schrecken schon in allen Gliedern, in allen.“

Jaha, auch in der Apokalypse hat man beim „Spiegel“ noch Muße für ein lustiges Penis-Wortspiel.

Viele Schilderungen Halters lassen sich als Ausdruck übler Schwulenfeindlichkeit lesen; sie müssen auf die Öffentlichkeit damals auch so gewirkt haben.

Sie trugen Überschriften wie „Ich bin en Tunt, bin kernjesund“ (und berichteten lustigerweise über die Aktivitäten von „Homosexuelle[n] und Lesben“). Sie gaben der Logik der „Lustseuche“, die womöglich eine gerechte Strafe für sündiges Leben ist, breiten Raum:

Dieser Tod kommt nie als Freund. Immer drängt er sich auf obszöne Weise zwischen die Lust und das Leben. Den, der die Liebe besonders geliebt (oder doch Eros und die Handreichungen dazu), nimmt Aids in seine Arme. Deshalb sterben an der Seuche vor allem die homosexuellen Männer. 4690 Aids-Kranke sind in den USA gezählt, 2074 von ihnen schon gestorben.

Wenn erst Kinder an Aids sterben werden, Frischoperierte, Unfallopfer, Krankenhauspatienten ohne jedes Stigma also, spätestens dann wird der Gedanke nicht mehr tragen, der jetzt noch für Ruhe sorgt. Es ist christliches Gedankengut, Leiden, Schmerz und Tod seien die gerechte Strafe für ein liederliches Leben, das angemessene Opfer für all das, was der Kranke mit der Welt und mit sich selbst angestellt hat. Kurzum: Wen Aids heimsucht, der habe es verdient.

Die alttestamentliche Vorstellung von der Krankheit als Strafe Gottes ist so faszinierend, daß ihr auch einige Opfer erliegen. Schon wird unter Homos diskutiert, ob Aids nicht doch ein Zeichen des göttlichen Zorns sei, weil durch die „schwulen Lebensumstände die natürliche Ordnung ins Wanken geraten ist“. Das Stichwort heißt Sittenverfall, genauer: „Promiskuität“. Dort, wo der schnelle Wechsel von Mann zu Mann seine Heimstatt hat, im Klo, steht an der Wand schon die Bitte um Barmherzigkeit: „Domine, cum veneris iudicare, noli me condemnare“ — Herr, wenn du kommst zu richten, verdamme mich nicht.

Dabei prangerte Halter durchaus an, dass die Politik nur deshalb nicht (in seinem Sinne) handele, weil die Seuche nur Menschen betreffe, die der breiten Öffentlichkeit eher egal sind:

Mal angenommen, Aids hätte zuerst die Pfadfinder und die Pfeifenraucher (und nicht Homos, Fixer und Prostituierte) heimgesucht, das Virus griffe Herz und Leber an und sein Vehikel sei der Geldschein — wer zweifelt daran, daß die Seuche nach den Regeln der Infektionsprophylaxe bekämpft würde?

Aber Halter schrieb auch:

Wenn, wie die Wissenschaftler einhellig sagen, Promiskuität wirklich das Vehikel der Seuche Aids ist und die Krankheit sich über kurz oder lang auch unter der heterosexuellen Mehrheit ihre Opfer suchen sollte, dann wird es bald keine homosexuelle Subkultur mehr geben. Keine Bars und Badestuben mehr, keine Klappen, Backrooms und Sauna-Liegewiesen.

Hat kein Verantwortlicher damals in der „Spiegel“-Redaktion das Gefühl gehabt, dass diese Ausrottungsfantasien, die Halter wieder und wieder formulierte, etwas zutiefst Beunruhigendes haben? Ist ihm niemand in den Arm gefallen?

Es war die Zeit, wohlgemerkt, in der es Politiker wie Peter Gauweiler gab, die den Eindruck machten, dass ihnen diese Krankheit durchaus nicht ganz ungelegen kam, als Munition, um gegen die „homosexuelle Subkultur“ vorgehen zu können. „Keine Bars und Badestuben mehr, keine Klappen, Backrooms und Sauna-Liegewiesen“, das war nicht nur bloß die Wirkung der Krankheit, sondern auch ein politisches Programm.

Gauweiler war Halters Verbündeter. Seine Gegner: Die Leute, die Aids durch Aufklärung und Safer Sex bekämpfen wollten. Für Rita Süßmuth hatten seine Artikel nur Häme und Verachtung übrig:

Und Frau Süssmuths Kondome? Die Ministerin behauptet keß, „Kondome sind sicher“, sie seien „die einzige Lebensversicherung gegen Aids“. O heilige Einfalt! Als die Kondom-Kampagne zu Beginn dieses Jahres mit großem Trara losging, konnte man noch hoffen, das sei nur ein Feuerwerk, um die Bürger für das Thema Aids zu interessieren. Weit gefehlt. Der dünne Gummi gilt seinen Fürsprechern ganz im Ernst als verläßlicher, stabiler Schutz. In Wirklichkeit, das weiß nicht nur die „Medical Tribune“, „schützen Kondome miserabel“.

· · ·

Der „Spiegel“ war stolz auf seinen Beitrag zur Aids-Hysterie. 1985 nahm er eine Serie über „die großen Seuchen“ ins Heft, nannte sie „Sterben, bevor der Morgen graut“, und schrieb in der Hausmitteilung:

Allein in der Bundesrepublik sind mindestens 100 000 Menschen jetzt schon mit Aids infiziert, weltweit sind es Millionen, und dabei fängt es gerade erst an. Die Infizierten, sagen die Ärzte, seien Tote auf Urlaub. (…)

„Eine Epidemie, die erst beginnt“ lautete die Überschrift des ersten SPIEGEL-Titels über Aids (23/1983).

Er eröffnete die allgemeine Diskussion über die tödliche Abwehrschwäche — und trug dem SPIEGEL massive Kritik von prominenten Homosexuellen („Schwulenhatz“) und einigen Professoren („Panikmache“) ein. Die glaubten damals fest daran, daß die Gefahr nicht vom Virus, sondern von der Berichterstattung über ihn ausgehe.

Eine infame Formulierung, denn natürlich ging die Gefahr von beidem aus. Aber der „Spiegel“ setzte noch einen drunter:

Mancher, der damals schon für sich Konsequenzen zog, entging der tödlichen Infektion. Einige haben sich inzwischen dafür bedankt. Sie leben, anderen graut vor dem Morgen.

Der erwähnte erste Titel, auf den der „Spiegel“ so stolz war, begann mit einem Zitat aus Camus‘ „Pest“ und fragte dann:

Der erwähnte erste Titel, auf den der „Spiegel“ so stolz war, begann mit einem Zitat aus Camus‘ „Pest“ und fragte dann:

Droht eine Pest? Wird Aids wie ein apokalyptischer Reiter auf schwarzem Roß über die Menschheit kommen? Ist eine moderne Seuche in Sicht, die sich zu Tod, Hunger und Krieg gesellen wird, wie einst im Mittelalter?

Oder werden nur die homosexuellen Männer daran glauben müssen? Vielleicht (wie es Bakteriologe Fehrenbach formuliert) weil „der Herr für die Homosexuellen immer eine Peitsche bereit hat“?

Ja, vielleicht? Wenn man dieses Zitat nur oft genug wiederholt?

· · ·

1987 sagte Halter voraus: „Zur Jahrtausendwende wird jedwede Untergangsstimmung Konjunktur haben, diese ganz besonders.“

Rückblickend lesen sich die Texte manchmal, weniger wohlwollend interpretiert, als wollte der „Spiegel“ unbedingt sichergehen, bei diesem prognostizierten und selbst herbeigeschriebenem Untergangstrend uneinholbar in Führung zu liegen. Vielleicht waren die „Spiegel“-Leute auch besoffen davon, wie krass geil wirkungsvoll diese Seuche ist — eine Seuche, die quasi ihre Seuche war, über die der „Spiegel“, wie er nicht müde wurde zu betonen, angeblich als erstes in deutscher Sprache berichtet hat, noch vor den Fachmedien.

· · ·

Zum fünfzigsten „Spiegel“-Jubiläum 1997 ließ das Nachrichtenmagazin Halter noch einmal all das über Aids schreiben, was er vorher schon geschrieben hatte. Zum dritten Mal durfte er seinen Lieblingssatz zum Besten geben: „HIV trägt nicht die Trompete vor sich her.“

Noch einmal wurde Gaetan Dugas dämonisiert.

Noch einmal wurde Gaetan Dugas dämonisiert.

Noch einmal durfte er den Infizierten jede Hoffnung nehmen:

Hoffnung gibt es nicht. Nur der Tod heilt Aids. Erst stirbt der Mensch, dann sterben auch die Viren in ihm.

Nocheinmal durfte er seine „Hellsichtigkeit“ in der Berichterstattung rühmen.

Noch einmal durfte er gegen die Promiskuität der Homosexuellen, gegen „Darkrooms, Orte des anonymen Sex und der Infektion“, wettern und gegen Kondome als Mittel im Kampf gegen Aids. Noch einmal warb er für „Untersuchungszwang, Meldepflicht und, als Ultima ratio, Quarantäne“ als Mittel der Seuchenbekämpfung.

· · ·

Die Berichterstattung des „Spiegel“ über Aids in den achtziger und neunziger Jahren war durchaus vielstimmig und bestand nicht nur aus Hysterie und frivolen Ausrottungsfantasien. Aber wenig davon wird eine ähnliche Wirkung gehabt haben wie Halters apokalyptische Texte.

Die Deutsche Aids-Hilfe urteilte Anfang dieses Jahres:

Der „SPIEGEL“ befeuerte damit die Forderungen nach einer repressiven Aids-Politik, die ganz in der Manier einer „Bundesseuchenpolizei“ auf die Ausschaltung von möglichen Infektionsquellen gerichtet war. Dadurch wurden übelste Ressentiments gegen schwule Männer befördert.

Der Deutschen AIDS-Hilfe will sich nicht erschließen, warum der „SPIEGEL“ ausgerechnet mit dem Akzeptanzpreis eines Schwulenverbandes ausgezeichnet werden soll, zumal eine Entschuldigung oder ein Bedauern der Verantwortlichen bis heute aussteht. Vielmehr wird die Intention des Preises ad absurdum geführt.

Markus Verbeet, der stellvertretende Deutschlandchef des „Spiegel“, der den Preis morgen (von wem auch immer) entgegennehmen wird, sagte in einem Interview auf die Frage, ob der „Spiegel“ diesen Teil der Berichterstattung heute bereut?

Dazu werde ich Stellung nehmen, wenn der Preis in Köln übergeben wird. Dem will ich nicht in einem Interview vorgreifen, bitte haben Sie dafür Verständnis. Seien Sie versichert: Wenn wir Ressentiments verbreitet haben, dann ist das zu kritisieren — und ich werde es kritisieren.

Es wäre an der Zeit.

[Offenlegung: Ich habe von Oktober 2011 bis Mai 2013 für den „Spiegel“ gearbeitet.]

Nachtrag, 6. Juli, 16 Uhr. Marcel Dams ist in seiner Laudatio auf den „Spiegel“ auf die Kontroverse eingegangen:

(…) Die Debatte hat auch gezeigt, dass der Schmerz und das Trauma von damals für viele Schwule, HIV-positive und an Aids Erkrankten keine entfernten Begriffe sind, sondern immer noch zur Gegenwart gehören. Ich weiß nicht, wie es sich damals angefühlt haben mag, dazu bin ich zu jung. Aber wenn ich die alten Artikel lese, dann macht das was mit mir. Es lässt mich verstehen, warum es für einige unerträglich ist, dass ein Magazin ausgezeichnet wird, das damals mit für Diffamierung und Ausgrenzung verantwortlich war. (…)

Ich finde auch, dass es Zeit für eine längst überfällige Entschuldigung ist. Nicht nur hier und heute, sondern am besten auch am Ort des Geschehens – im Blatt. Auch wenn es nicht Sie und ihre heutigen Kollegen direkt waren, das möchte ich ausdrücklich betonen, die diese Artikel geschrieben haben. Dennoch wäre es ein wichtiges Zeichen der Versöhnung. (…)

Der „Spiegel“ hat in dieser Woche also das gleiche Motiv auf dem Titel wie der „Focus“. Das ist peinlich — nicht für den „Focus“ — aber wenn die beiden deutschen Zeitschriften, die sich als Nachrichtenmagazine verstehen, denselben Gedanken haben, dann muss es wohl stimmen: Die Bundeskanzlerin und der Vorsitzende der SPD sind Banditen, die uns, notdürftig maskiert, ausrauben wollen.

Der „Spiegel“ hat in dieser Woche also das gleiche Motiv auf dem Titel wie der „Focus“. Das ist peinlich — nicht für den „Focus“ — aber wenn die beiden deutschen Zeitschriften, die sich als Nachrichtenmagazine verstehen, denselben Gedanken haben, dann muss es wohl stimmen: Die Bundeskanzlerin und der Vorsitzende der SPD sind Banditen, die uns, notdürftig maskiert, ausrauben wollen.

Der

Der

Noch einmal wurde Gaetan Dugas dämonisiert.

Noch einmal wurde Gaetan Dugas dämonisiert.

Nun wäre es falsch, den Eindruck zu erwecken, der „Spiegel“ würde sich in seiner aktuellen Titelgeschichte „Die Familie Kohl — Ein deutsches Drama“ (aus der sämtliche Zitate oben stammen) auf einer Länge von fast 34.000 Zeichen nur damit befassen, wer dem Altkanzler den Nachtmantel rauslegt und was für Leute ihn „diskret“ pflegen. Der Artikel erzählt auch nach, was schon in der ARD-Dokumentation „Liebe an der Macht“ vor eineinhalb Jahren zu sehen war, die der WDR vorvergangenen Dienstag noch einmal wiederholt hat, bringt noch einmal einen teils wortgleichen Remix von

Nun wäre es falsch, den Eindruck zu erwecken, der „Spiegel“ würde sich in seiner aktuellen Titelgeschichte „Die Familie Kohl — Ein deutsches Drama“ (aus der sämtliche Zitate oben stammen) auf einer Länge von fast 34.000 Zeichen nur damit befassen, wer dem Altkanzler den Nachtmantel rauslegt und was für Leute ihn „diskret“ pflegen. Der Artikel erzählt auch nach, was schon in der ARD-Dokumentation „Liebe an der Macht“ vor eineinhalb Jahren zu sehen war, die der WDR vorvergangenen Dienstag noch einmal wiederholt hat, bringt noch einmal einen teils wortgleichen Remix von