ARD und ZDF sind nicht die einzigen Sender, die sich kniffligen Fragen stellen müssen nach dem Selbstverständnis öffentlich-rechtlichen und gebührenfinanzierten Rundfunks in der neuen Medienwelt. Die BBC ist in einer ähnlichen Situation — die britische Medienaufsicht Ofcom untersucht gerade, in welcher Form Public Service Broadcasting (PSB) in Zukunft organisiert und finanziert werden kann und soll.

Als Beitrag zur öffentlichen Debatte hat die BBC eine Vorlesungsreihe ins Leben gerufen. Zum Auftakt sprach die Fernsehlegende Sir David Attenborough, am vergangenen Woche der große Stephen Fry.

Sein 40-minütiger Vortrag ist außerordentlich sehenswert — nicht nur, weil ungefähr alles, was Fry macht, klug und unterhaltsam und außerordentlich sehenswert ist.

Manche seiner Gedanken sind vielleicht nur vor dem besonderen Hintergrund der (von mir heißgeliebten) britischen Kultur verständlich. Etwa wenn er über den Wert von Comedy für die Gesellschaft spricht:

Comedy had been my rock and roll as a child and now I was allowed to do it for a living. There is an argument that comedy is a greater public service than any other genre of art or culture: it heals divisions, it is a balm for hurt minds, it binds social wounds, exposes real truths about how life is really led. Comedy connects. The history of BBC comedy in particular is almost a register of character types, a social history of the country. Hancock, Steptoe, Mainwaring, Alf Garnett, Basil Fawlty, Baldrick, Victor Meldrew, Alan Partridge, Ali G, David Brent, the matchlessly great General Melchett — it is much harder to list character types from serious drama who have so penetrated the consciousness of the nation and so closely defined the aspirations and failures of successive generations. A public service broadcasting without comedy is in danger of being regarded as no more than a dumping ground for worthiness. Seriousness is no more a guarantee of truth, insight, authenticity or probity than humour is a guarantee of superficiality and stupidity. Angels can fly because they take themselves lightly.

Aber Frys Vortrag hat auch für die deutsche Debatte Relevanz.

Nun sind ARD und ZDF nicht ganz vergleichbar mit der BBC. Sie ist einerseits in einem viel stärkeren Maße eine nationale Institution Großbritanniens, die eine gemeinsame kulturelle Identität stiftet, und strahlt andererseits aufgrund der englischen Sprache (und der britischen Geschichte) viel mehr in die Welt aus. Die Kreativität dieser Organisation in den vergangenen Jahrzehnten ist einzigartig.

Aber eine Kernfrage der aktuellen Debatte ist dieselbe: Wollen uns wir in Zeiten, da es keine Knappheit mehr an Frequenzen und Kanälen mehr gibt, noch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk leisten, der alles produziert: banale Unterhaltung ebenso wie seriöse Informationen, Gameshows ebenso wie Auslands-Reportagen? Ist es richtig, dass die BBC auch die englischen Versionen von „Let’s Dance“ und „Big Boss“ zeigt? Oder sollte sich die Gebührenfinanzierung beschränken auf jene Programme, die der Markt nicht hervorbringt? Es geht, anders gesagt, um den in Deutschland systematisch missverstandenen Begriff der „Grundversorgung“. Gemeint hat das Bundesverfassungsgericht, das ihn geprägt hat, damit alles: Das komplette Fernsehprogramm, das die Menschen sehen wollen und sollen, quer über alle Genres und Ansprüche. Benutzt wird er meist im Sinne einer Mindestversorgung: nur die Programme, die das Privatfernsehen nicht zeigt, weil sie zu teuer sind oder zu wenige Zuschauer haben, die aber irgendwie hochwertig oder wichtig oder wenigstens erwünscht sind.

Stephen Frys Antwort ist eindeutig:

(…) Even the most immoderately free market media analyst or commentator I have heard or read would concede that there is a need for good impartial news coverage; that a nation deserves access to programmes that reveal truths about themselves and the world. But mostly they would argue too that if that is what the BBC is to provide, it can be slimmed down, the corporation can lose the need to make its Doctor Who and Strictly Come Dancing, its populist forays can be taken care of by ITV, whose audience share would concomitantly rise, narrowing its dreaded gap, while money would be freed from retrenching the BBC’s ambitions in the digital world, in film‐making, in popular TV, in sporting occasions, money that could create better PSB programming and allow Channel 4 access to money that would spare us more The Boy Whose Testicles Play The Harpsichord. (…)

But what would that BBC then be? Who would watch it? How could an audience be brought to a channel that showed nothing but worthy programming, no matter how excellently produced? Isn’t the whole point of the BBC as a major channel, a real player in TV production across the spectrum of genres and demographics, isn’t the whole point of that BBC its ability to draw audiences into PSB programming by virtue of their loyalty and trust in a brand that provides entertainment, pure and simple? (…) In a sense the nature of the BBC as it is, ‚gives permission‘ to all kinds of people to watch

programmes they otherwise might not. What is the alternative, a ghettoised, balkanised electronic bookshop of the home, no stations, no network, just a narrowcast provider spitting out content on channels that fulfil some ghastly and wholly insulting demographic profile: soccer mum, trailer trash, teenager, gay, black music lover, Essex girl, sports fan, bored housewife, all watching programmes made specifically for them with ads targeting them. Is that what we mean by inclusivity? Is that what we mean by plurality? God help us, I do hope not. (…)Do we have to make a distinction [between entertainment and public service broadcasting]? That’s the point surely. (…) I have to be personal again. I wanted to make a pair of films about bipolar disorder, did I have to believe that I was making a public service series? Could I not believe as I did, that I was making two television programmes that I hoped as many people as possible might watch, just as I would hope if I was making a drama or a comedy? Yes, those couple of films on manic depression may well have fulfilled a public service, one that could be uniquely followed up via the BBC’s resources on radio, on websites and on help‐lines, but the gratifying large audience that tuned in, did they do so because it was public service broadcasting? How insulting to everyone concerned is that? (…)

You know when you visit another country and you see that it spends more money on flowers for its roundabouts than we do, and you think … coo, why don’t we do that? How pretty. How pleasing. What a difference it makes. To spend money for the public good in a way that enriches, gives pleasure, improves the quality of life, that is something. That is a real achievement. It’s only flowers in a roundabout, but how wonderful. Well, we have the equivalent of flowers in the roundabout times a million: the BBC enriches the country in ways we will only discover when it has gone and it is too late to build it up again. We actually can afford the BBC, because we can’t afford not to.

Stephen Frys Vortrag: als Video, als Audio, als Transkript.

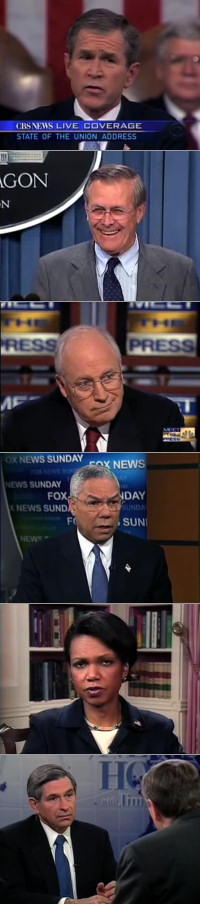

„Leading To War“ ist sicher einer der wichtigsten Filme über den Irak-Krieg. Er zeigt in erschütternder Klarheit, mit wieviel Kalkul, Konsequenz und Skrupellosigkeit die amerikanische Regierung eine Stimmung schuf, in der der Öffentlichkeit ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen den Irak nicht nur sinnvoll, nicht nur wünschenswert, sondern sogar unvermeidlich schien. Er zeigt, wie sie Lüge auf Lüge stapelten und durch einen nicht enden wollenden Propagandabrei miteinander verbanden. Er zeigt ihre Kunstfertigkeit, mithilfe vager Andeutungen und irreführender Antworten Tatsachen zu verdrehen und nicht existierende Zusammenhänge erscheinen zu lassen. Er zeigt, wie sie mit ihren Lügen und Manipulationen ein Klima aus Furcht und Kriegseuphorie schufen.

„Leading To War“ ist sicher einer der wichtigsten Filme über den Irak-Krieg. Er zeigt in erschütternder Klarheit, mit wieviel Kalkul, Konsequenz und Skrupellosigkeit die amerikanische Regierung eine Stimmung schuf, in der der Öffentlichkeit ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen den Irak nicht nur sinnvoll, nicht nur wünschenswert, sondern sogar unvermeidlich schien. Er zeigt, wie sie Lüge auf Lüge stapelten und durch einen nicht enden wollenden Propagandabrei miteinander verbanden. Er zeigt ihre Kunstfertigkeit, mithilfe vager Andeutungen und irreführender Antworten Tatsachen zu verdrehen und nicht existierende Zusammenhänge erscheinen zu lassen. Er zeigt, wie sie mit ihren Lügen und Manipulationen ein Klima aus Furcht und Kriegseuphorie schufen. Ansehen:

Ansehen: