Autor: Stefan Niggemeier

Ein Nepal für ein Tibet vormachen

So und so ähnlich sehen sie aus, die TV-Nachrichten in diesen Tagen:

Kleines Problem: Das da hinter dem Moderator ist nicht Tibet.

Und so und so ähnlich sehen sie aus, die Internetseiten in diesen Tagen:

Kleines Problem: Das da auf dem Foto ist nicht Tibet.

Es gibt offenbar heftige Unruhen in Tibet, und die chinesische Polizei geht offenbar mit großer Härte gegen die Protestierer vor. Es gibt nur leider fast keine Fotos und Videos davon. Zum Glück für die Medien gibt es aber Fotos und Videos von gewaltsamen Auseinandersetzungen mit tibetischen Demonstranten an anderen Orten in der Welt — die werden dann von Sendern wie N24 und RTL, aber auch von anderen einfach umdeklariert.

Das Foto von RTL.de oben zum Beispiel ist nicht in Lhasa entstanden, sondern offenbar in Kathmandu, wo es Auseinandersetzungen zwischen Polizei und tibetischen Demonstranten gab. Und das Bild auf N24 („Tote bei Krawallen in Tibet“) stammt aus Indien, nicht aus China — unschwer an der Hautfarbe und Uniform des Mannes rechts im Bild zu erkennen.

Der Mischsender N24 hat es heute geschafft, zu einer Meldung über die Ausweisung der letzten Journalisten aus Tibet, die Verhaftung vieler Menschen in Lhasa und das Einfrieren deutscher Verhandlungen mit China Bewegtbilder zu zeigen, von denen offenbar kein einziges in Tibet oder China aufgenommen wurde. Die Aufnahmen scheinen zwar das brutale Vorgehen Chinas perfekt zu belegen, sind aber (an den Uniformen zu erkennen) ebenfalls in Nepal entstanden:

Auch n-tv wählte ein eindrucksvolles dpa-Bild aus Nepal und schrieb „Neue Proteste in Tibet“ darüber. Und Bild.de baute zwei dramatisch aussehende Fotos von Zusammenstößen in Nepal zu einem Teaser „Hunderte Tote bei Unruhen in Tibet“ zusammen.

Im Forum der deutsch-chinesischen Seite kaiyuan finden sich weitere Beispiele. (Über den politischen Hintergrund dieser Seite weiß ich nichts; die dort genannten Beispiele, die ich nachrecherchieren konnte, sind aber alle zutreffend.)

Auch bei den Aufnahmen, die tatsächlich aus Tibet stammen, ist in vielen Fällen nicht eindeutig zu erkennen, was sie wirklich zeigen. Zeigen die Aufnahmen von dem Mann, dem zwei Uniformierte unter die Arme gegriffen haben, wirklich dessen brutale Festnahme? Oder bringen sie in Wahrheit einen Verletzten aus der Gefahrenzone? Die Betextung solcher Fotos in vielen Medien lassen diese Frage nicht offen. Jedes Bild scheint für sie ein weiterer Beweis zu sein für die Grausamkeit von chinesischer Polizei und Militär.

Einige der beunruhigenden Fotos, die jetzt um die Welt gehen, stammen von dem amerikanischen Blogger Kadfly, der seit einigen Wochen durch Asien reist — eines davon schaffte es auf die erste Seite der „New York Times“. Kadfly selbst beklagte daraufhin, wie einseitig die großen Medien diese Bilder interpretierten, und dass sie wichtige Tatsachen in Bezug auf seine Fotos ignorierten:

Yes, the Chinese government bears a huge amount of blame for this situation. But the protests yesterday were NOT peaceful. The original protests from the past few days may have been, but all of the eyewitnesses in this room agree the protesters yesterday went from attacking Chinese police to attacking innocent people very, very quickly.

Ich habe keinen Zweifel daran, dass den Tibetern großes Unrecht geschieht. Und dass die letzten Journalisten Tibet verlassen mussten und China Berichte über Tibet zensiert, spricht eine deutliche Sprache über die Art von Staat, mit dem wir es hier zu tun haben.

Aber gerade die Tatsache, dass die Rollen von Gut und Böse in diesem Konflikt so klar verteilt zu sein scheinen, verführt dazu, es uns als Beobachter und Berichterstatter gefährlich bequem zu machen. So bequem wie Franz Josef Wagner, der am Montag in „Bild“ behauptete:

Kein Tibeter schlägt nach einer Fliege, die ihn belästigt, die Fliege könnte seine verstorbene Großmutter sein. Der Tibeter glaubt an die Wiedergeburt.

(…) Ein Tibeter tötet nicht. Mord ist für einen Tibeter unvorstellbar.

Irgendwie ist an Wagner vorbeigegangen, dass eine Gruppe von Tibetern in den vorausgehenden Tagen möglicherweise nicht damit beschäftigt war, Fliegen zu retten, sondern Chinesen und ihre Geschäfte anzugreifen. Man mag darin auch eine Form von Notwehr sehen. Man darf es nur nicht leugnen.

Auch die Chinesen haben ein Recht darauf, dass die Medien keine Aufnahmen fälschen, um mithilfe prügelnder nepalesischer Polizisten die für uns nicht sichtbare Brutalität chinesischer Polizisten zeigen zu können. Vor allem aber haben wir ein Recht darauf.

[via René per Mail]

Lesenswert auch: Der „Spiegelfechter“ betrachtet einen anderen Aspekt desselben Phänomens.

Nachtrag, 25. März. RTL.de räumt den Fehler jetzt ein und „bedauert“ ihn — verwirrenderweise nicht unter der Überschrift „RTLaktuell.de entschuldigt sich“ oder „RTLaktuell.de korrigiert sich“, sondern „RTLaktuell.de berichtet unabhängig“.

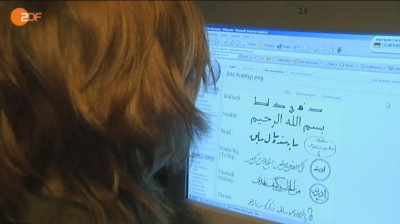

Wie das ZDF schwere Straftaten illustriert

So Themen wie die Vorratsspeicherung lassen sich ja immer schwer bebildern. Und wie erst soll man als Nachrichtensendung die Vorgabe des Bundesverfassungsgerichtes illustrieren, dass die Daten nur beim Verdacht auf schwere Straftaten weitergegeben werden dürfen?

Och, das fiel den Kollegen der „heute“-Sendung gestern leicht.

Off-Text:

„Strafverfolger dürfen gespeicherte Daten nur abfordern, wenn der konkrete Verdacht einer schweren Straftat besteht.“

[Entdeckt von Stefan Wagner — vielen Dank!]

Grimme-Preis 2008

Am Ende war es so spannend, dass man die Entscheidung live im Fernsehen hätte zeigen und von einem Sportreporter kommentieren lassen können. Erst hätte er erzählt, wie erstaunlich dicht das Feld hinter dem einsam Führenden beisammen lag. Dann atemlos beschrieben, wie der Schiedsrichter hinzugezogen werden musste, als sich herausstellte, dass ein Juror versehentlich seine Punkte falsch vergeben hatte. Als nächstes in Zeitlupe die entscheidenden letzten Abstimmungen per Handzeichen gezeigt, die teilweise wiederholt werden mussten, weil es Unklarheiten bei der Zählung gab. Und schließlich hätte er ganz sicher von einem sensationellen „Foto-Finish“ gesprochen, von dem knappstmöglichen Ergebnis, mit dem sich das 70er-Jahre-Ost-Drama „An die Grenze“ beim Rennen um den letzten zu vergebenden Grimme-Preis 2008 der Jury „Fiktion“ an dem 60er-Jahre-West-Drama „Contergan“ vorbeischob.

Aber das Drama in dieser Jury in diesem Jahr war eines der besten Art: Es gab einfach zu viele gute Sendungen. Lächerliche fünf Preise konnten wir vergeben — vermutlich hätten sich für zehn Nominierte Mehrheiten finden lassen. Und einen feinen Kandidaten hatten wir angesichts des Qualitätsüberschusses sogar schon weitergereicht in die Jury „Unterhaltung“: die originelle Krimi-Comedy-Serie „Dr. Psycho“ mit Christian Ulmen. Nicht weil sie nicht auch Fans in unserer Jury Fiktion hatte, sondern weil abzusehen war, dass sie sich gegen die großen Fernsehspiele schwer tun würde und bessere Chancen in der Kategorie „Unterhaltung“ hätte.

(Hat auch geklappt: „Dr. Psycho“ und das grandiose Sat.1-Special „Fröhliche Weihnachten mit Wolfgang und Anneliese“ mit Anke Engelke und Bastian Pastewka sind die beiden Grimme-Preis-Träger der Jury „Unterhaltung“ in diesem Jahr, was mich sehr freut.)

Aber zurück zur Jury „Fiktion“: Es war ein Jahr, in dem viele vermeintlich kleine Filme glänzten, eher die leise und genau erzählten Geschichten als die aufmerksamkeitsheischenden Highlights, Materialschlachten und Vielteiler. Vielleicht ist es dafür sogar ganz symptomatisch, dass am Ende auch noch — wie gesagt: ganz knapp — der Zweiteiler an einem Grimme-Preis vorbeischrammte, der (teils unfreiwillig) besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hatte: „Contergan“. Nicht gereicht hat es am Ende leider auch für bezaubernden Film „Rose“ mit Corinna Harfouch, der mit außerordentlicher Liebe zu den Personen und ohne jedes Klischee die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter erzählt. Zu meinen persönlichen Favoriten gehörte auch „Kleine Herzen“, ein außergewöhnlicher „Tatort“ aus München, der völlig aus dem Krimi-Genre herausfällt. Es geht um soziale Verwahrlosung, die Überforderung einer jungen Mutter, aber erzählt ohne jede leichte Antwort und billige Erklärung, dramatisch undramatisch inszeniert und mit einem herausragenden Spiel von Janina Stopper. Und schließlich tut es mir leid um „Der Letzte macht das Licht aus“, den Debüt zweiten Film von Clemens Schönborn, der aber zum Glück nicht leer ausgeht: Der Regisseur bekommt das Mercedes-Benz-Förderstipendium (das im Gegensatz zu den Grimme-Preisen auch mit einem Geldsegen verbunden ist).

Aber dies hier sind sie, die fünf Gewinner, die wir nach einer knappen Woche in Marl, teilweise 13-, 14-stündigen Sichtungs- und Diskussionsmarathons, Hunderten belegten Brötchen und insgesamt sicher einem Dutzend Abstimmungen zu Grimme-Preisträgern in der Kategorie Fiktion küren durften:

„Eine andere Liga“

Es gibt Filme, die erledigen ganz allein jede Diskussion um Strategien, Statuten und Regularien. „Eine andere Liga“ ist schon ab 2004 produziert worden, war 2005 beim Filmfest Emden zu sehen, lief Anfang 2006 in einigen Kinos. Erst 2007 kam der Film ins Fernsehen, für das er vor allem produziert wurde: im Januar zeigte ihn arte, im August das ZDF. Es spricht also viel dagegen, diesem Film Anfang 2008 noch einen Preis zu geben. Dafür spricht: der Film. Ich glaube, kein anderer Beitrag hat uns kollektiv so mitgerissen wie dieser. Und ob es merkwürdig wirkt, dieser Preis mit dieser Verspätung — mit der Frage haben wir uns kaum eine Minute aufgehalten. Die Geschichte einer jungen deutsch-türkischen Fußballspielerin, der nach einer Krebsdiagnose eine Brust abgenommen werden muss, ist so grandios erzählt, inszeniert und gespielt – und überzeugt gerade deshalb, weil es wahrlich nicht mangelt an Brustkrebsdramen und Filmen über Frauen, die sich in einem Männersport durchsetzen wollen. Ich war mir vorher sehr sicher, keine Multikulti-Brustkrebs-Frauenfußballer-Tragikomödie sehen zu wollen, aber dem Sog und Charme von „Eine andere Liga“ kann man sich nicht entziehen. Der Film ist unerwartbar, frisch, leicht, aber auch aufrichtig, schmerzhaft, bewegend. Es ist ein Vergnügen, den Hauptdarstellern Karoline Herfurth und Ken Duken zuzusehen, und Thierry Van Werveke darf in einer wunderbaren Rolle zeigen, dass er viel mehr kann, als nur den Deppen vom Dienst zu spielen.

„Eine Stadt wird erpresst“

Der siebte Grimme-Preis für Dominik Graf (damit liegt er gleichauf mit Heinrich Breloer). Aber es ist nicht so, wie es wirken könnte, dass Herr Graf einfach nur einen Film machen muss und dafür automatisch dann einen Grimme-Preis bekommt. Gerade die Zahl der vorherigen Auszeichnungen bedeutet, dass die Schwelle höher liegt. Dass in der Diskussion die Frage aufkommt: Ist dieser Film gut genug, den vielen Grimme-Preisen für diesen Regisseur einen weiteren hinzuzufügen? Mein persönlicher Favorit war „Eine Stadt wird erpresst“ nicht, aber die große Mehrheit der Jury war hin und weg von der Art, wie Graf das Genre sprengte und aus einem Polizeithriller ein Sozialdrama machte.

„Guten Morgen, Herr Grothe“

Na bravo: Ein Schuldrama. Die Diskussion um den Zustand unserer Hauptschulen, nach Rütli, in einen Film geronnen? Will man das sehen? Wenn es so daherkommt wie dieser Film: unbedingt. „Guten Morgen, Herr Grothe“ ist ein leiser Film zu einer lauten Debatte, kein verfilmtes Thesenpapier und keine melodramatische Anklage. Er meidet schlichte Botschaften und Klischees, er denunziert seine Protagonisten nicht. Weil der Film keine billigen Antworten liefert, ist es umso schwerer, sich den Fragen, die er aufwirft, zu entziehen. Es ist ein außerordentlich intensiver, genauer Film, der nicht überhöht, sondern einen Ausschnitt aus unserer Welt zeigt, der vermutlich typisch und realisitsch ist. Das Buch von Beate Langmaack romantisiert nicht die Situation an den deutschen Hauptschulen und die Möglichkeiten, durch persönliches Engagement etwas zu verbessern, es weckt keine falschen Hoffnungen, belässt es aber auch nicht bei völliger Hoffnungslosigkeit. Die Regie von Lars Kraume nimmt die Zuschauer mit in den Klassenraum und macht es uns unmöglich, die Probleme dort als die anderer Leute, anderer Milieus abzutun.

„An die Grenze“

Auch so ein Film, der leise daher kommt. Nicht der ultimative Event-Zweiteiler zum Mauerbau oder das überall beworbene Geschichtsdrama zum Mauerfall, mit all den Kompromissen, die diese Spektakel machen müssen, den Vereinfachungen und Übertreibungen. „An die Grenze“ erzählt die Geschichte eines jungen Grenzsoldaten, der vermutlich typisch ist für viele, ohne deshalb für sie alle stehen zu müssen. Er ist kein angepasster Karrierist, aber auch kein Revolutionär und wird, wie sie alle, mit der unmöglichen Pflicht konfrontiert, im Zweifel auf die eigenen Landsleute schießen zu müssen. „Prismatisch“ veranschauliche der Film das Leben zwischen Langeweile und Gewalt und die „moralischen Zumutungen einer Diktatur“, schrieb der Sender. Das stimmt, und er tut das mit einer solchen Genauigkeit, ohne Überheblichkeit oder schrillen Töne.

„KDD – Kriminaldauerdienst“

Ein Teil des Preises müsste an das ZDF gehen, allein für den Mut, eine Krimiserie wie diese produzieren zu lassen, und dann noch für den Freitagabend, wo sonst „Der Alte“ versucht, sich so lange nicht zu bewegen, bis der Fall gelöst ist. Ein „Courage“-Grimme? Nein, denn „KDD“ ist nicht nur mutig, sondern auch gelungen: Die Serie ist extrem schnell und hart, verstörend, modern, mischt Handlungsstränge, die sich über viele Folgen erstrecken, mit Episodenfällen, die manchmal nicht mehr als vier, fünf Minuten dauern. Erzählt einerseits realistische und bedrückende Geschichten von Verwahrlosung und Niedergang im deutschen Alltag und scheut sich andererseits nicht vor abwegigen Wendungen, die der Spannung und der Unterhaltung dienen, fast wie eine Soap. Der Grimme-Preis für „KDD“ ist, so blöd das klingt, ein besonders wichtiger. Er soll nicht zuletzt ein Ansporn sein, weiter solche Versuche zu wagen, kreativ zu sein und neue Wege zu gehen, auch wenn sie nicht sofort mit den Quoten belohnt werden, die sie verdient hätten.

Alle Grimme-Preisträger, auch aus der Kategorie „Information“, stehen hier — zusammen mit den ausführlichen Begründungen der Jurys.

(Mein kleines Jury-Tagebuch „Marlzeit“ in fünf Teilen: 1, 2, 3, 4, 5.)

Sind immer die anderen

Irgendwann Anfang 2006 ist etwas schiefgegangen bei der Programmierung des Blogs der Medienzeitschrift „Berliner Journalisten“: Man konnte keine Kommentare mehr abgeben. Man hätte sich dafür einloggen müssen, aber es gab keine Möglichkeit, sich zu registrieren, um die Daten einzugeben, mit denen man sich hätte einloggen können.

Zwei Jahre lang bloggten die „Berliner Journalisten“ vor sich hin und merkten nicht, dass etwas fehlte: Feedback. Die einzigen, denen es gelang, Kommentare abzugeben, waren der Administrator des Blogs selbst und die Spam-Bots, die gelegentlich Hinweise auf die attraktiven Möglichkeiten der Potenzsteigerung hinließen.

Die „Berliner Journalisten“ reagierten nicht, als Ronnie Grob auf medienlese.com über sie (oder genauer: einen blöden Fehler ihrer Chefredakteurin) berichtete und darauf hinwies, dass es ihm leider nicht gelungen sei, einen Kommentar zu hinterlassen. Und als eine Kollegin sich wegen einer strittigen Sache beschwerte, schrieb die Chefredakteurin vor ein paar Tagen auch noch den schönen Satz ins Blog: Warum die Kritikerin „nicht einfach von der Kommentarfunktion Gebrauch gemacht hat, werden wir wohl nie erfahren“.

Aber jetzt haben die „Berliner Journalisten“ etwas gemerkt. Und sie haben sogar reagiert. Und so bloggt Chefredakteurin Sabine Pamperrien heute:

Unser Webmaster hat heute schon mal die Kommentarfunktion überarbeitet. Da gab es wohl einige interessierte Leser, die nicht verstanden haben, wie sie in der bisherigen Ausstattungsvariante zu Login-Daten kommen können.

Mit den beiden Möglichkeiten konfrontiert, dass entweder bei ihr ein Fehler passiert ist oder alle anderen Idioten sind, fiel Frau Pamperrien die Entscheidung offenbar leicht.

Ronnie Grob hat übrigens heute Mittag um 13:12 Uhr im „Berliner Journalisten“-Blog einen Testkommentar abgegeben. Er ist bislang nicht erschienen, sondern scheint noch in der Moderationsschleife zu hängen. Jede Wette: Das ist ganz allein seine Schuld.

Super-Symbolfotos (37)

Ich glaube, Meldungen wie die von der psychisch kranken Frau aus Kansas, die sich wegen einer Phobie zwei Jahre lang nicht mehr traute, das Badezimmer zu verlassen, und deren Haut schließlich vermutlich im Verlauf mehrerer Wochen mit dem Toilettensitz verwuchs, sind Tests, ob sich Journalisten unter der dichten Schicht Alltags-Zynismus noch so etwas wie Menschlichkeit bewahrt haben. Abstrakter und weniger pathetisch formuliert: Es sind Tests der Qualität eines Mediums.

stern.de hat — wie auch der Online-Auftritt der „Rheinischen Post“ — diesen Test vergangene Woche nicht auf Anhieb bestanden:

(Inzwischen ist der Bildtext geändert.)

[Mit Dank an Jörg-Olaf!]

Super-Symbolfotos (36)

LiebesLeben für alle!

Die Firma Brainpool hat ihr Videoportal MySpass.de gestartet. Dazu gäbe es sicher ganz viel zu sagen, für mich aber vor allem eines:

Es gibt jetzt keinen Vorwand mehr, sich „LiebesLeben“ nicht anzugucken.

Foto: Sat.1

„LiebesLeben“ ist eine wunderbare, von den Zuschauern und dem eigenen Sender schrecklich schlecht behandelte Serie über einige Endzwanziger und ihr doppeltes Dilemma: Sie halten das Alleinsein ebenso wenig aus wie das Zusammensein.

Ich hab schon für „LiebesLeben“ geworben, als die Serie 2005 auf Sat.1 lief, und dann wieder, als sie auf DVD rauskam. Und nun gibt es gar keine Ausrede mehr. Es ist nicht die beste Serie aller Zeiten, aber sie hat eine Mischung aus Albernheit und Wahrheit, Leichtigkeit und Tiefe, die ich in deutschen Serien nur sehr selten gefunden habe. Sie hat einen klaren, wiedererkennbaren Stil — und sie hat den wunderbaren Michael Lott, der das depressive Knautschgesicht Edwin zum Verlieben traurig spielt.

(Und ich bin sehr stolz, an dieser Stelle folgende Disclosure machen müssen zu können: Die Firma Brainpool hat den BILDblog-Werbespot produziert, „LiebesLeben“-Regisseur Tobi Baumann dabei Regie geführt und Michael Lott uns seine Premiere-Stimme geliehen.)

Aber weil sich eh kein Schwein von meinen Lobeshymnen beeindrucken lässt — vielleicht weckt ja der unfassbare Verriss, der damals in der „Süddeutschen“ erschien, Ihr Interesse:

Der Begriff vom Unterschichtenfernsehen fällt einem wieder ein. Der ist zwar mittlerweile unschick, aber welches neue Wort benutzen, wenn die Phänomene die alten sind? In Wahrheit ist es ja keineswegs so, dass diese Serien das Leben der Prolls abbilden. Sie phantasieren es. Liebesleben ist vielmehr eine Sendung über das Verarmen der Deutschen, die paranoische Phantasien vom sozialen Abstieg entwirft.

Folgen: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

Senait Mehari und „Extreme Activity“

(Warnung: Selbstreferenzialität galore!)

Vor einem knappen Jahr schrieb ich hier darüber, wie das NDR-Medienmagazin „Zapp“ für einen Beitrag Leute suchte, die sich über den Grimme-Preis für „Extreme Activity“ empörten. Weil ich mit Empörung nicht dienen konnte, schied ich als Interviewpartner aus; mindestens einem Kollegen ging es ebenso. Ich fügte damals hinzu:

Damit es keine Missverständnisse gibt: Ich halte das nicht für einen Skandal. Ich finde es nur ein kleines, anschauliches Beispiel dafür, wie Journalisten arbeiten.

Das war nicht als Floskel gemeint, hat aber Kollegen nicht davon abgehalten, mich trotzdem misszuverstehen.

Denn die kleine Anekdote zieht gerade Kreise — in einem Zusammenhang, der nicht ferner sein könnte von der ProSieben-Kindergeburtstagsshow. Es geht um den Fall von Senait Mehari und die Frage, ob ihre Lebensgeschichte, die sie als Buch veröffentlicht hat und die gerade verfilmt wurde, glaubwürdig ist. „Zapp“ hat dazu eine klare Meinung: Sie ist nicht glaubwürdig. Anderen Medien macht das Magazin heftige Vorwürfe, weil sie Meharis Version ungeprüft kolportiert hätten.

In einem langen Artikel in der „Berliner Zeitung“ griff Abini Zöllner am 27. Februar 2008 „Zapp“ für seine Berichte in dieser Sache scharf an. Und als Schein-Beleg dafür, dass das Medienmagazin nicht nur in diesem Fall unsauber arbeite, taucht in dem Artikel plötzlich mein Anekdote auf — natürlich ohne den Satz, dass ich das Vorgehen nicht für einen Skandal halte und in merkwürdigem Zusammenhang mit dem Netzwerk Recherche, das mit „Extreme Activity“ wahrlich nichts zu tun hat.

Noch am selben Tag änderte ein anonymer Nutzer den Wikipedia-Eintrag zu „Zapp“ und fügte u.a. hinzu:

„Zapp“ wird vorgeworfen Medienkampagnen tendenziös anzufachen und Bestandteil eines undurchsichtigen Netzwerks zu sein. Der Bildblogger Stefan Niggemeier berichtet, wie „Zapp“ bei Interviews manipuliert (…)

Auch das Redaktionsblog der Medienzeitschrift „Berliner Journalisten“ griff den Artikel der „Berliner Zeitung“ auf und legte noch eine Schippe Schärfe nach: „Zapp“ sei „zumindest streckenweise — verkommen, und das ist furchtbar“ schrieb ein anonym bleibender Autor. Und offenbar als Beleg für diese These gab es einige Links zu „Fünden [sic] anderer Watchdogs“, darunter den zu meinem genannten Eintrag.

Um es deutlich zu sagen: Ich kann nicht beurteilen, wer in der eigentlichen Frage nach der Echtheit von Senait Meharis Schilderungen Recht hat. Ich möchte mir auch kein Urteil erlauben, welche Seite journalistisch fahrlässig gehandelt hat, dafür ist die Materie zu komplex, sind die Widersprüche zu groß. Ich finde es sehr positiv, dass „Zapp“ auf seiner Internetseite im Wortlaut Stellungnahmen anderer Medien dokumentiert — auch diejenigen aus dem eigenen Haus, die „Zapp“ kritisieren [pdf]. Das ist bewundernswert transparent, bedeutet aber natürlich noch nicht, dass „Zapp“ in der Sache recht hat.

All das kann ich also nicht beurteilen. Ich tauge aber nicht als Zeuge für „Manipulationen“ durch „Zapp“ und für die „Verkommenheit“ von „Zapp“ und sehe darin eine mutwillige Verdrehung meiner Aussagen.

PS: Vergangenen Freitag wiederholte das Blog des „Berliner Journalisten“-Magazins die Vorwürfe gegen „Zapp“. Die Chefredakteurin Sabine Pamperrien schrieb darin die folgenden lustigen Sätze:

Warum [die „Zapp“-Redakteurin Julia] Salden nicht einfach von der Kommentarfunktion Gebrauch gemacht hat, werden wir wohl nie erfahren.

Das finden Sie nicht lustig? Dann versuchen Sie mal, einen Kommentar im „Berliner Journalisten“-Blog abzugeben. Mir ist es nicht gelungen; seit knapp zwei Jahren offenbar auch niemandem sonst. Vielleicht ist Internet einfach nicht so die Spezialität von Frau Pamperrien.

stern.de für Runden Tisch zu Kommentaren

Für meinen „FAS“-Artikel über Kommentare bei den großen Online-Medien habe ich mich auch über die Kommentar-Praxis bei stern.de erkundigt. Von den ausführlichen Antworten, die ich von Chefredakteur Frank Thomsen und der Community-Managerin Katarina Rathert (per E-Mail) bekam, konnte ich nur einen Bruchteil im Artikel verwerten. Aber zum Glück ist hier ja noch ein bisschen Platz.

Welche Themen laden besonders zum Kommentieren ein?

Rathert: „Die User melden sich besonders dann gern zu Wort, wenn sie persönlich betroffen sind oder wenn es um politische Diskussionen geht. Kommt beides zusammen, erleben wir regelmäßig Rekorde hinsichtlich der Zahl der Kommentare: zuletzt etwa beim Thema Rauchverbot in Restaurants, Steuerhinterziehung oder der Privatisierung der Bahn.“

Was sind das für Leute, die kommentieren?

Rathert: „Wir haben einen festen Stamm von Usern, die sich regelmäßig mit Kommentaren beteiligen. Insgesamt machen aber alle mit – vom studierten Experten bis zum Hartz-IV-Empfänger. Die große Mehrheit sind ganz normale Menschen, denen es Spaß macht, ihre Meinung mitteilen zu können.“

Wie wird bei stern.de moderiert?

Rathert: „Wir moderieren. Wir rügen auch, wenn es nötig ist. Und wir schalten ab, wenn es gar nicht anders geht. Alles nach dem Grundsatz: Mit und für den User, nicht gegen ihn. Alle User-Beiträge auf stern.de gehen ohne vorherige Kontrolle online. Nur so ermöglichen wir den Usern eine schnelle und direkte Diskussion. Für uns als Betreiber der Seite erhöht das die Notwendigkeit, zügig und aufmerksam zu lesen, denn selbstverständlich wollen wir weder Pöbeleien noch gar Gesetzesverstöße auf stern.de haben. Wird ein User ausfallend, löschen wir zunächst den Kommentar. Wiederholt er ihn, sperren wir seinen Account. Laufen ganze Diskussionen aus dem Ruder, rufen wir zur Mäßigung auf. Hilft das nicht, schalten wir die Kommentarfunktion ab. Das mussten wir zum Beispiel beim Brand des Hauses in Ludwigshafen tun. Hier hatten ein paar ausländerfeindliche Störer so viele Kommentare eingestellt, deren Inhalte mit dem Recht auf Meinungsäußerung nicht mehr gedeckt waren, dass eine vernünftige Debatte nicht mehr möglich war.“

Was sind die größten Probleme, die auftauchen?

Rathert: „Weniger als 5 Prozent der Kommentare machen Probleme. Das reicht von harmlosen Unsinnstexten über Beleidigungen bis zu rechtsradikalen oder menschenverachtenden Kommentaren. Wenn wir die User ermahnen, sind manche ganz überrascht oder fühlen sich ehrlich missverstanden – der Reiz, mal deftiger seine Meinung zu sagen als von Angesicht zu Angesicht, wirkt auf manche User verführerisch. Andere löschen wir.“

Thomsen: „Wir möchten gern daran festhalten, dass die Kommentare bei uns zu jeder Zeit geöffnet sind. Kommentare ermöglichen den direkten Kontakt zwischen User und Redakteur. Unsere kritische Berichterstattung über pornografische und rechtsradikale Inhalte bei SchülerVZ etwa ging auf einen Leserkommentar zurück, dem wir nachgegangen sind. Außerdem dienen die Kommentare auch der Anregung: Themen, die besonders bewegen, greifen wir verstärkt auf.

Bislang gelingt es uns ganz gut, die Meinungsrandalierer im Griff zu behalten. Aber wir diskutieren intern sehr ernsthaft, ob wir zum Beispiel das Anmeldeverfahren so ändern müssen, dass sich jeder mit seinem echten Namen an den Kommentaren beteiligen muss. Das würde vielleicht die Rüpel abhalten, denen stern.de keine Plattform geben will.

Nach der Phase der fast kindlichen Euphorie darüber, dass user generated content so einfach zu bekommen ist, müssen wir Medien nun dringend in die nächste Phase eintreten: User herzlich willkommen — aber nur die, die sich an die Mindestregeln von Communities halten. Ich rege einen runden Tisch der publizistischen Sites an, um nach einem Weg zu suchen, wie wir Rechtsradikale und Beleidiger nach Möglichkeit komplett von unseren Seiten fernhalten. Zum Wohle der 95-%-Mehrheit unter unseren Usern, die sich mit Verstand und Freude an den Kommentaren beteiligen.“