„Wir versprechen uns keine großen Einnahmen von diesem Leistungsschutzrecht. Das ist jetzt auch gar nicht unser Ziel. Uns geht es dabei darum: Das ist unser geistiges Eigentum und unser Anspruch. Und wir wollen einfach gerne vorher gefragt werden. Und wichtig ist auch, dass große Martkteilnehmer wie Guggel nicht einseitig den Preis auf null festsetzen. Das wäre so, als wenn ich selber in den Supermarkt gehen würde und würde mir da was rausholen. Da ist ja auch keine Schranke vor dem Supermarkt. Da kann ich ja auch reingehen einfach. Da ist auch nicht alles ausgezeichnet, das vergisst die Verkäuferin ab und zu mal. Und trotzdem würde ich nie auf die Idee kommen, mir die Spreewaldgurken umsonst rauszunehmen. Sondern ich würde dann hingehen und fragen: ‚Was kosten die, bitte?‘, und dann würde ich das bezahlen.“

Dietrich von Klaeden, Leiter Regierungsbeziehungen der Axel Springer AG, 12. April 2011.

Es geht den Verlagen also, wenn man Dietrich von Klaeden glauben darf, wozu natürlich kein Anlass besteht, bei ihrem Leistungsschutzrecht gar nicht wirklich ums Geld. Es geht ihnen ums Prinzip und darum, ihren hinkenden Vergleichen die Holzbeine zu versilbern. Bloß deshalb kämpfen sie seit Jahren mit größter Verbissenheit um ein neues Gesetz.

Wenn das stimmte, wäre noch viel weniger einsichtig, warum der Deutsche Bundestag ein Gesetz verabschieden sollte, das dafür selbstverständliche, natürliche und legitime Formen, Informationen und Inhalte im Netz zu teilen, beschränkt. Das Rechtsunsicherheit schafft und eine Flut von Abmahnungen provozieren könnte. Das Sprache monopolisiert.

Eigentlich müssten die deutschen Zeitungs- und Zeitungsverlage besoffen sein vor Glück. „Wie Weihnachten“ müsste das für „manche von ihnen“ sein, schrieb Heribert Prantl in der „Süddeutschen Zeitung“, dass das Bundesjustizministerium in dieser Woche endlich einen Entwurf für ihr Leistungsschutzrecht vorgelegt hat.

Ich wette, die meisten von ihnen haben stattdessen fiese Kopfschmerzen, und nicht von einem Kater. Ich mag mich irren, aber mir kommt es so vor, als sei die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Leistungsschutzrecht kommt, paradoxerweise selten so gering gewesen wie heute, da ein Textvorschlag vorliegt. Das ist das Schlimmste, das diesem Gesetz passieren konnte, dass seine Folgen endlich konkret greifbar werden. Nun ist die Unmöglichkeit und Untauglichkeit eines solchen Gesetzes unübersehbar. Und der Widerstand dagegen entsprechend breit und entschlossen.

Es gibt, ähnlich wie in der Debatte um ACTA, hysterische Übertreibungen bei den Gegnern. Ein Leistungsschutzrecht, wie es die Bundesregierung jetzt diskutiert, verbietet es nicht, Auszüge aus Online-Medien zu verwenden. Das Zitatrecht, das es erlaubt, solche Ausschnitte als Teil eines eigenen Beitrages zu verwenden, bleibt unangetastet.

Deshalb behauptet Axel-Springer-Außenminister Christoph Keese, normale Blogger müssten das Leistungsschutzrecht nicht fürchten. Er unterschlägt, dass ein großer Teil der Arten, wie im Internet auf interessante Inhalte verwiesen wird, gar nicht durch das Zitatrecht geschützt ist. Tweets zum Beispiel, die nur die Überschrift eines Beitrags und den Link dorthin enthalten. Links auf Facebook, die automatisch Überschrift und Beginn des verlinkten Textes bekommen. Und Listen, wie sie zum Beispiel Felix Schwenzel gerne veröffentlicht, die mit je einem Link und einem kurzen Textausschnitt, nicht immer aber einem zusätzlichen Kommentar, auf lesenswerte Artikel verweisen.

Diese Nutzungen sind nicht durch das Zitatrecht gedeckt, weil die eigene Auseinandersetzung mit dem Zitierten fehlt. Sie sind aber nach geltendem Gesetz erlaubt, solange die Textmenge unterhalb der urheberrechtlichen Schöpfungshöhe liegt.

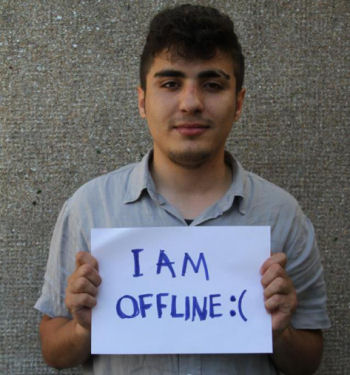

Der Jurist Till Kreutzer nennt auf iRights.info Beispiele für solche Nutzungen. Zum Beispiel ein Tweet wie dieser, der die Überschrift eines verlinkten Beitrages nennt:

@zeitonline: „Schwarz-Gelb einigt sich auf Leistungsschutzrecht“ http://bit.ly/KtSSrf #lsr

Oder ein Blogeintrag wie dieser:

Habe gerade gesehen, dass Konrad Lischka auf Spiegel Online über das Leistungsschutzrecht (http://bit.ly/OHvhB8) berichtet. Er folgert: „Die Regierungskoalition hat es in den drei Jahren Debatte nicht geschafft, die Unklarheiten bei dem Vorhaben auch nur zu benennen. In dem Protokoll des Koalitionsausschusses vom Sonntag fehlt jeder Hinweis auf neue Ideen, wie ein Leistungsschutzrecht aussehen könnte, das die Zitatfreiheit im Netz sichert und innovative Netzangebote fördert.“

Wenn derjenige, der hier twittert oder bloggt, das in irgendeiner Weise gewerblich tut — und die Grenzen dafür sind in dem Entwurf extrem weit gesteckt — käme er in Zukunft mit dem neuen Leistungsschutzrecht der Verleger in Konflikt. Er müsste eine Lizenz erwerben oder könnte abgemahnt werden.

Sobald das Zitatrecht nicht greift, sind schon winzigste Bestandteile der Artikel durch das Leistungsschutzrecht geschützt. Womöglich reicht es schon, einen Link zu setzen, wenn in diesem Link der Wortlaut der Überschrift enthalten ist, wie es inzwischen meistens üblich ist, etwa so:

http://irights.info/?q=content/referentenentwurf-zum-leistungsschutzrecht-eine-erste-ausfuhrliche-analyse

Es mag schon sein, dass die Verlage diese Art der Nutzung gar nicht einschränken wollten. Es mag sein, dass das nur die Kollateralschäden des Versuchs sind, von den beneidenswerten Einnahmen der Suchmaschinenbetreiber zu profitieren. Auch die dürfen bislang ihren Nutzern Links und kurze Ausrisse („Snippets“) aus den gefundenen Seiten und Nachrichtenartikeln anzeigen, obwohl das nicht durch das Zitatrecht gedeckt ist. In Zukunft sollen sie dafür zahlen. Doch beim Versuch, Google zu treffen, werden auch alle anderen getroffen, die auf Inhalte im Internet mit kurzen Ausschnitten verweisen.

Am Ende wird es am meisten die Verlage selbst treffen. Das zeigt sich nicht nur an den (Über-)Reaktionen im Netz, wenn Blogger erklären, nicht mehr auf Verlagsinhalte verlinken zu wollen. Die Erkenntnis teilt sogar das „Handelsblatt“:

„Die Verleger stellen sich selbst ein Bein“, kommentiert dort Stephan Dörner. Er kommt zu dem Schluss:

Das Leistungsschutzrecht wird damit nicht für Eindeutigkeit, sondern für jede Menge Streit sorgen. Froh können darüber eigentlich nur die sein, die vom Streit anderer gut leben: die Anwälte.

Wenn selbst die Redaktion des „Handelsblatts“, die beim Urheberrecht sonst eher mit der Toleranz und dem Pragmatismus eines Taliban argumentiert, zum Gegner des Leistungsschutzrechtes in der diskutierten Form wird, würde ich mir als Verlagslobbyist ernste Sorgen machen. (Andererseit twittert der ehemalige „Handelsblatt“-Redakteur Thomas Knüwer, dass Obertaliban und Chefredakteur Gabor Steingart nicht im Haus gewesen sei.)

Auch andere gehen auf Distanz. „Spiegel Online“ beendet einen Artikel über das Leistungsschutzrecht mit der Versicherung:

Sie können auch in Zukunft mit Überschrift und Textanriss auf SPIEGEL ONLINE verlinken.

Frank Schirrmacher, einer der Herausgeber der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“, schließt sich dem auf Twitter auf Nachfrage ausdrücklich an. Außerdem verlinkt er mit den Worten „Constanze Kurz hat alles vorausgesehen“ auf einen „FAZ“-Artikel, in dem die Informatikerin und Publizistin sich — bestenfalls halb satirisch — ausmalt, wie düster die Zukunft für Verlage werden könnte, „wenn Suchmaschinenbetreiber journalistische Leistungen künftig angemessen vergüten müssen“. (Darin wird mein eingangs zitierter Springer-Freund Dietrich von Klaeden übrigens 2014 Kulturstaatsminister.)

Unter ihrem Text steht der Satz: „In der Auseinandersetzung um das Leistungsschutzrecht für Presseverlage, in der diese Zeitung Partei ist, vertritt [Constanze Kurz] als Kolumnistin eine andere Meinung als die der Verlage, auch unseres Verlags.“

Von der Einheit „der Verlage“, die diese Distanzierung suggeriert, scheint nicht mehr viel übrig zu sein. Vor drei Jahren hatten in einer beunruhigenden Allianz „führende Verlage“ von Bauer bis Spiegel und „Zeit“ eine „Hamburger Erklärung“ unterzeichnet, in der sie eine Verschärfung des Urheberrechts und indirekt ein Leistungsschutzrecht forderten. In der Erkärung, die innerhalb weniger Wochen danach angeblich allein eine dreistellige Zahl deutschsprachiger Verlage unterzeichnete, heißt es unter anderem: „Ungenehmigte Nutzung fremden geistigen Eigentums muss verboten bleiben.“

Der jetzt bekannt gewordene Entwurf des Leistungsschutzrechtes zeigt, dass mit „ungenehmigter Nutzung“ schon das bloße Twittern einer Zeitungsüberschrift gemeint sein kann und mit „muss verboten bleiben“ „muss verboten werden“.

Nun könnte man annehmen, dass die Verleger aus dem Debakel um ACTA gelernt haben und sich um eine offene Debatte bemühen, in der sie den tatsächlich Betroffenen und den unnötig Verunsicherten erklären, warum die geplanten Beschränkungen ihrer Meinung nach notwendig und unproblematisch sind. Man könnte sogar annehmen, dass die Verlage als Kommunikationsunternehmen dazu besonders gut in der Lage wären.

Man läge doppelt falsch.

Die Verbände von Zeitungs- und Zeitschriftenverlegern, BDZV und VDZ, gaben nur eine dürre gemeinsame Erklärung heraus, die sich liest, als seien ihre Sprecher mit Waffengewalt dazu gezwungen worden, sie zu formulieren, und hätten den Zugang zum Presseverteiler nur im Tausch gegen mehrere Konjunktive herausgerückt.

Die Erklärung lautet:

BDZV und VDZ begrüßen die Vorlage des Bundesjustizministeriums zum Leistungsschutzrecht für Presseverlage. Der Entwurf bringe den im digitalen Zeitalter notwendigen Schutz der gemeinsamen Leistung von Verlegern und Journalisten voran, auch wenn er nicht alle Erwartungen der Verleger erfülle.

Außerdem verwehren wir uns natürlich gegen den Vorwurf, dass das LSR die Kommunikations- und Meinungsvielfalt einschränken würde.

Die Verlegerverbände betonten, dass durch das Leistungsschutzrecht keinerlei Einschränkung für die Kommunikations- und Meinungsfreiheit entstehe.

Mehr muss dazu offenbar nicht gesagt werden — obwohl sich eine eindrucksvolle Zahl von Juristen, Experten und Kommentatoren gegenteilig äußert. Womöglich glauben die Verleger auch, dass ihre Zugänge zu den Regierungsparteien gut genug sind, um darauf vertrauen zu können, dass der Entwurf Gesetz wird, und meinen deshalb, darauf verzichten zu können, die Öffentlichkeit zu überzeugen.

Ich hielte das für eine mutige Annahme, nicht zuletzt weil sie unter engagierten Internetbewohnern die Wahrnehmung der Verlage als zu bekämpfende Gegner verstärkt.

Zwei aktuelle Tweets von Dietrich von Klaeden bieten einen kleinen, aber womöglich aufschlussreichen Einblick, wie diese Springer-Leute, die den Kampf für das Leistungsschutzrecht anführen, ticken:

@lassebecker Bevor Sie die Pressemitteilung herausgeben, würde ich mich freuen, wenn wir vorher mal sprechen könnten.

— Dietrich von Klaeden (@vonKlaeden) Juni 15, 2012

@frischkopp Wenn die Argumente ausgehen, versuchen es manche mit schlecht recherchierten Behauptungen. Wenn Sie das für lesenswert halten…

— Dietrich von Klaeden (@vonKlaeden) Juni 16, 2012

So twittert niemand, der entspannt und an einer offenen Auseinandersetzung interessiert ist.

Christoph Keese ist anscheinend der einzige, der sich ins Kommunikationsgetümmel stürzt und sich sogar aus seinem Blog (in dem er angeblich ausschließlich privat und in seiner Freizeit bloggt) in fremde Kommentarspalten traut.

Aber auch ihn bringt der jetzt bekannt gewordene Entwurf in Argumentationsschwierigkeiten. Am Freitag noch hatte er sich im Wesentlichen zufrieden gezeigt, viele Details gelobt und behauptet, der Gesetzestext würde „faire rechtliche Ausgangsbedingungen“ schaffen und für Blogger ausschließlich Vorteile haben.

Inzwischen ist er mit versprochenen Erläuterungen weit im Verzug und kündigt an, nicht alle Antworten „abschließend und verbindlich“ geben zu können. Denn: „Ich bin weder der Gesetzgeber noch der Richter. Dies gilt auch für die Axel Springer AG.“

Auf Twitter hat er eingeräumt, dass zum Beispiel schon eine bloße „Mehr zum Thema“-Liste mit verlinkten Überschriften unter einem Artikel für jeden nicht völligen Freizeitblogger gebührenpflichtig würde. „Rechteinhaber werden das aber wohl extrem billig anbieten“, fügte er hinzu.

Als sei das Problem die Höhe des Preises. Und nicht eine Konstruktion, in der man diejenigen, deren Beiträge man mit einer Überschrift und einem Link bewirbt, vorher um Erlaubnis fragen und eine Lizenz erwerben muss.

Wie die Verleger glauben können, dass es ihnen nützen wird und nicht schaden, Hinweise auf ihre Artikel zu erschweren, ist eines der zentralen Rätsel dieser ganzen Angelegenheit und Ausweis des Irrsinns, in den sich die Branche in ihrem Überlebenskampf geflüchtet hat.