Plädoyer für die Zicke. Die Regeln der Medien sind grausam: Warum Obama nur gewinnen und Hillary Clinton nur verlieren kann.

· · ·

Ist denn niemand für Hillary? Warten alle nur darauf, dass sie endlich aufgibt? Oder ist es fast schöner, sie noch länger verlieren zu sehen, Vorwahl um Vorwahl, noch ein bisschen zu rechnen, wie aussichtslos ihr Kampf längst ist, noch ein bisschen zu lästern, über den Einsatz ihres Mannes, noch ein bisschen zu zeigen, wie hinter ihr im Publikum immer ältere Leute stehen, während bei Barack Obama die Jugend, die Zukunft ist?

Fast möchte man schon deshalb für Hillary Clinton sein, um gerade nicht Teil dieser erstaunlichen Welle zu sein, von der Obama getragen wird. Und auch, um sich den Mechanismen der Medien zu widersetzen, die einen wesentlichen Anteil daran haben, dass alles gegen Hillary Clinton zu sprechen scheint.

Ganz einig sind sie sich noch nicht, ob der richtige Fachausdruck nun „Obamomentum“ oder „Obamentum“ ist. Aber dass man über den Siegeszug von Barack Obama nicht reden kann, ohne das Phänomen des „Momentums“ zu beschreiben, steht außer Frage. Das Faszinierende an diesem Phänomen ist, dass es schon dadurch entsteht, dass man seine Existenz behauptet.

Einen äußeren Anlass braucht es auch, und bei Barack Obama war einer der wichtigsten der Sieg bei den ersten Vorwahlen in Iowa. Zu gewinnen gab es dort zwar kaum Wahlmänner, aber eben: Momentum, und schon am Wahlabend konnte man zum Beispiel auf CNN sehen, wie der Schwung entsteht, den ein Kandidat angeblich durch eine solche symbolische Wahl bekommt: dadurch, dass Dutzende Kommentatoren, Moderatoren, Experten und Korrespondenten den ganzen Abend behaupten, dass dieser Sieg dem Kandidaten diesen Schwung bescheren werde.

Menschen sind eher bereit, sich zu Siegern zu bekennen. Diese Wirkung wird durch die Medien — insbesondere in einem Biotop wie der amerikanischen Vorwahl, in dem aus sehr begrenztem Material unendliche Mengen content produzieren werden müssen – so massiv verstärkt, dass sich ein Rückkopplungseffekt einstellt, der alles überlagert. Am Ende ist es egal, ob es ursprünglich wirklich ein Momentum gab: Wenn die Medien der Meinung sind, es gebe einen solchen Schwung, und das oft genug beteuern, wird es ihn auch geben.

Es gibt eine Reihe solcher sich selbst verstärkenden Effekte in diesem Vorwahlkampf, und fast alle funktionieren zugunsten von Obama. Da ist etwa die Frage, ob die Superdelegierten, die nicht durch das Votum in den Bundesstaaten gebunden sind, einen wachsenden Druck verspüren, massenhaft zu Obama überzulaufen – weil es den Wählern schwer zu vermitteln wäre, wenn sie anders stimmten als das Fußvolk. Vermutlich gab es tatsächlich, bevor auch nur ein einziges Medium diesen Gedanken formulierte, Superdelegierte, die diesen Druck verspürten. Aber so richtig entstand dieser Druck natürlich erst dadurch, dass die Medien die Frage breit diskutierten, ob es diesen Druck gebe. (Ohnehin wird in solchen Debatten gerne so getan, als gebe es eine faktische überwältigende Stimmenmehrheit und nicht nur eine wachsende, aber immer noch knappe Mehrheit – plus ein gewaltiges Momentum, natürlich.)

Die Erzählstruktur, die Dramaturgie und Rollenverteilung haben sich inzwischen so verfestigt, dass selbst Hillary Clintons Erfolge entsprechend umgedeutet werden. Sie bekam vorige Woche viel Applaus für eine Bemerkung am Ende einer Fernsehdebatte: Was immer geschehe, ihnen beiden, ihr und Barack Obama, werde es gutgehen – die Frage, um die es wirklich gehe, sei, ob es Amerika gutgehen werde. Das allgemeine Lob für diesen Moment wurde schnell vergiftet, als die ersten Kommentatoren fragten, ob das nicht ein guter Satz wäre, sich mit Würde aus dem Rennen zu verabschieden.

Der Aufstieg Obamas vom Außenseiter zum Favoriten beruht natürlich nicht ausschließlich darauf, dass ihn die Regeln begünstigen, nach denen Medien aus Entwicklungen Theaterstücke machen und aus Ereignissen Szenen darin. Obama reflektiert das echte Bedürfnis vieler Amerikaner nach einer anderen Art von Präsidenten. Und so wie sein sicheres Auftreten viele Beobachter überrascht hat, so katastrophal waren viele Fehler, die Clintons Kampagne machte. Dass die Dramaturgie in diesem Maße gegen sie spricht, ist auch ihre eigene Schuld. Sie hat versucht, die Rolle der unvermeidlichen Kandidatin zu spielen. Das hätte funktionieren und alle anderen Mitbewerber marginalisieren können. Aber schon ein einziges Ergebnis wie das in Iowa reichte aus, dieses Rollenbild als unrealistisch zu entlarven – und ihre Wunschdramaturgie zu vernichten. Fortan war Obama immer in der leichteren, attraktiveren Position: der des Herausforderers, des Underdogs, desjenigen, der aufholt. Obama konnte nur gewinnen, Clinton nur verlieren. Jeder Sieg für ihn war ein vernichtender Schlag gegen sie. Jeder Sieg für sie war das eigentlich normale Ergebnis, über das er sich nicht grämen musste.

Erstaunlicherweise hat sich diese Lesart bis heute erhalten – obwohl Obama jetzt in jeder Hinsicht führt. Clinton muss unbedingt Punkte machen, und er gewinnt schon, wenn sie ihn nicht vernichtend schlägt. Sie muss ackern, er nichts tun, außer gelegentlich ihre Angriffe abzuwehren – oder abtropfen zu lassen.

Ihre Behauptung, dass sie, im Gegensatz zu ihm, genug Erfahrung mitbringe, um vom ersten Tag der Amtszeit an das Land führen zu können, macht sie angreifbar. Schon der kleinste Fehler, wie das Stolpern über den Namen des nächsten russischen Präsidenten, genügt scheinbar als Beweis dafür, dass es mit dieser Behauptung nicht so weit her sein kann. Sie muss ihre behaupteten Qualitäten jederzeit beweisen. Ihm reicht es, wenn er gelegentlich kompetenter ist, als sie ihm unterstellt. (Und, keine Frage: Das gelingt ihm regelmäßig.)

Selbst wenn man all diese Regeln kennt, nach denen Medien funktionieren, und die Rollen identifiziert hat, die die Kandidaten spielen oder zugeschrieben bekommen haben (und wer wie Obama gleichermaßen mit John F. Kennedy und Ronald Reagan verglichen wird, hat fast schon gewonnen), selbst dann ist es erstaunlich, mit wie viel Häme die Kommentatoren jeden Fehler, jede Niederlage Clintons kommentieren.

Wie tragisch ist das für sie: In jedem anderen Wahlkampf hätte sie, schon weil sie eine Frau ist, als Symbol für den Wandel, für einen radikalen Wandel Amerikas gegolten. Außer natürlich im Wettbewerb mit einem Schwarzen. Wenn Clinton öffentlich davon spricht, wie sehr ihre Wahl auch bedeuten würde, dass eine Frau die „gläserne Decke“ durchbräche, erntet sie angesichts ihres Gegners und der ungleich größeren Revolution, die seine Wahl darstellen würde, vor allem Spott – was ebenso nachvollziehbar wie ungerecht ist.

Betrachtet man die Kandidatenkür der Demokraten als Wettstreit zwischen zwei Vertretern unterrepräsentierter sozialer Gruppen, ist Hillary Clinton ebenfalls im Nachteil: Jedes auch nur annähernd rassistische Argumentationsmuster ist ein starkes Tabu; sexistische Äußerungen dagegen gelten nur als nicht besonders fair – die Unzulässigkeit von solchen Sprüchen wie dem des rechten Radio-Mannes Rush Limbaugh, Amerika sei noch nicht bereit, zuzusehen, wie sein Präsident vor ihren Augen „sich in eine alte Frau verwandelt“, lässt sich verlachen.

Es muss eine besondere Genugtuung gewesen sein für Hillary Clinton, nach all den (teils selbst verschuldeten) Zumutungen durch die Medien, dass sich am vergangenen Wochenende wenigstens die traditionsreiche Comedysendung „Saturday Night Live“ auf ihre Seite schlug -– und über den merkwürdig unterschiedlichen Umgang mit den beiden Kandidaten mokierte. In einem ebenso lustigen wie offensichtlich ernst gemeinten Monolog brach Moderatorin Tina Fey eine Lanze für Clinton. Sie mokierte sich über die scheinbare Angst der Amerikaner, mit Hillary gleichzeitig einen Co-Präsidenten Bill Clinton zu wählen, und kommentierte ironisch: „Ja, das wäre furchtbar: Zwei intelligente, qualifizierte Menschen zu haben, die gemeinsam daran arbeiten, Probleme zu lösen. Warum sollte Starsky mit Hutch reden? Ich will die Show ,Starsky‘ sehen!“ Dann schwärmte sie noch davon, dass Clinton selbstverständlich eine bitch sei, eine fiese Zicke, denn Zicken erreichten etwas im Leben, und rief: „Bitch is the new black!“

Es war ein wohltuender und notwendiger Kontrast zur „Obamania“, vermutlich aber ein folgenloser. Wenn Hillary Clinton und ihre Leute nun anfangen, sich über echte und vermeintliche Benachteiligungen in der Berichterstattung zu beschweren, macht das die Sache nur noch schlimmer. Selbst berechtigte Kritik stößt auf Häme und Empörung und wird als Rundumschlag einer schlechten Verliererin gewertet. Egal, was sie tut: Es scheint unmöglich, aus ihrer Rolle herauszukommen.

James Poniewozik, der Medienkritiker von „Time“, sieht immerhin eine kleine Chance, dass es Clinton gelingen könnte, einige Wähler in den entscheidenden Vorwahlen in der kommenden Woche davon zu überzeugen, dass eine Stimme für sie eine Stimme gegen die Medien wäre und gegen die ungerechte Behandlung, die ihr zuteilwird – in schmerzhafter Erinnerung an die ungerechte Behandlung, die den Demokraten so oft zuteilwurde.

Wenn Barack Obama tatsächlich die Vorwahlen gewinnt, wird er den Gegenwind der konservativen Meinungsmacher, die es immer noch schaffen, die Tagesordnung zu bestimmen, mit voller Wucht zu spüren bekommen. Dann werden die Rollen in dem Drama neu verteilt. Obama wird nicht mehr der Underdog sein, sondern der Favorit, und anders als im innerdemokratischen Rennen werden all die Ressentiments, die sich gegen ihn und seine Herkunft wecken lassen, ins Spiel gebracht. Die ersten konservativen Radiomoderatoren laufen sich schon warm und nennen konsequent und bedeutungsschwanger Obamas zweiten Vornamen: „Hussein“!

(c) Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

· · ·

Quellen und weiterführende Links:

„Huffington Post“: „Go Hard Or Go Home? The Media Drumbeat For A Hillary Exit“

„Tuned-in“-Blog von „Time“: „Live from New York Ohio: Hillary’s SNL Defense….“

Howard Kurtz, „Washington Post“: „‚Soft‘ Press Sharpens Its Focus on Obama“

„Boston Globe“: „The Double Standard“

Tina Fey über Hillary Clinton in „Saturday Night Live“:

Hillary Clinton zu Gast in der „Daily Show“:

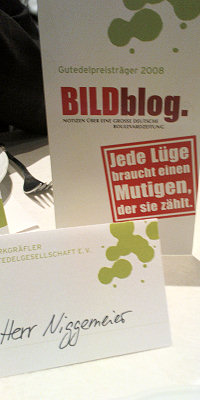

Ich hatte gedacht, dass das ein schönes Wochenende wird, aber auf das, was Christoph und mich erwartete, war ich nicht vorbereitet. Nicht auf diesen Aufwand, nicht auf so viel Aufmerksamkeit und Interesse, nicht auf solche unkomplizierte, unaufdringliche, herzliche Gastfreundschaft. 500 Menschen waren ins Stadthaus von Neuenburg am Rhein gekommen, um zu feiern und den ersten Gutedel vom Müllheimer Reggenhag 2007 zu trinken, der ein sehr guter Jahrgang sein soll. Christoph Wirtz hielt eine Laudatio, die so pointiert und pointenreich war, so schonungslos und böse und gut gelaunt, wie ich sie selten gehört habe und sicher noch nie auf etwas, an dem ich beteiligt war. (Leider weigert er sich bislang hartnäckig, sie rauszugeben, aber das kriegen wir noch hin.)

Ich hatte gedacht, dass das ein schönes Wochenende wird, aber auf das, was Christoph und mich erwartete, war ich nicht vorbereitet. Nicht auf diesen Aufwand, nicht auf so viel Aufmerksamkeit und Interesse, nicht auf solche unkomplizierte, unaufdringliche, herzliche Gastfreundschaft. 500 Menschen waren ins Stadthaus von Neuenburg am Rhein gekommen, um zu feiern und den ersten Gutedel vom Müllheimer Reggenhag 2007 zu trinken, der ein sehr guter Jahrgang sein soll. Christoph Wirtz hielt eine Laudatio, die so pointiert und pointenreich war, so schonungslos und böse und gut gelaunt, wie ich sie selten gehört habe und sicher noch nie auf etwas, an dem ich beteiligt war. (Leider weigert er sich bislang hartnäckig, sie rauszugeben, aber das kriegen wir noch hin.)

Schon mit der ersten Ausgabe des Jahres 1968 hatte der „Spiegel“ eine achtteilige Serie über Axel Springer begonnen („Ich werde Deutschland wiedervereinigen, ob Sie es glauben oder nicht“). Darin unter anderem auch ein

Schon mit der ersten Ausgabe des Jahres 1968 hatte der „Spiegel“ eine achtteilige Serie über Axel Springer begonnen („Ich werde Deutschland wiedervereinigen, ob Sie es glauben oder nicht“). Darin unter anderem auch ein