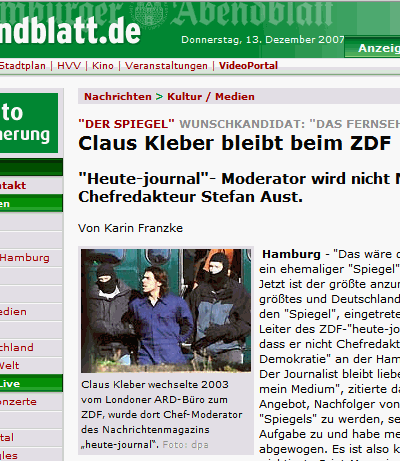

Man macht sich ja kein Bild, wie diese Personalwechsel zwischen den Medien wirklich ablaufen.

[entdeckt von Jan Brinkhus]

Nachtrag, 11.15 Uhr. Schade: abendblatt.de hat Foto und Bildunterschrift ausgetauscht.

Man macht sich ja kein Bild, wie diese Personalwechsel zwischen den Medien wirklich ablaufen.

[entdeckt von Jan Brinkhus]

Nachtrag, 11.15 Uhr. Schade: abendblatt.de hat Foto und Bildunterschrift ausgetauscht.

Ich habe in den vergangenen Tagen einige Mails bekommen von Menschen, die mir nicht nur Solidarität, sondern sogar finanzielle Unterstützung in der juristischen Verteidigung gegen die Firma Callactive und ihren Geschäftsführer Stephan Mayerbacher zugesagt haben. Das ist außerordentlich nett, aber (zumindest vorläufig) nicht notwendig.

Ich möchte Sie aber bitten, trotzdem zu spenden. Nicht für mich, sondern für Marc Doehler und das von ihm betriebene Forum call-in-tv.de. Er braucht das Geld, und er hat jede Unterstützung verdient.

Es ist leicht, die Leute für Verrückte zu halten, die sich dort im Forum Tag für Tag (und Nacht für Nacht) über die Anrufsendungen austauschen, die in anderen europäischen Ländern längst Vergangenheit sind, bei uns aber immer noch täglich auf 9live, Tele 5, Das Vierte, Viva, Comedy Central, Nick und im DSF laufen. Akribisch führen sie Protokoll über all die Merkwürdigkeiten und Ungeheuerlichkeiten, die sich da Tag für Tag ereignen. Anscheinend braucht es in diesem Land Verrückte, die das tun, denn die theoretisch dafür zuständigen Aufsichtsbehörden, die wir mit unseren Rundfunkgebühren bezahlen, sind entweder nicht willens oder nicht in der Lage, ihrer Aufgabe nachzukommen.

Es ist schwer, sich länger diese Sendungen anzuschauen, die mit unterschiedlich verwerflichen Methoden arbeiten und den Zuschauer fortwährend in die Irre führen über Spielabläufe, Schwierigkeitsgrade und Gewinnchancen, und nicht in Rage zu geraten. Sich nicht fiese Synonyme auszudenken für die Menschen da auf dem Bildschirm, die sich womöglich für Moderatoren halten, aber dafür bezahlt werden, durch stundenlanges Lügen die Zuschauer zum Anrufen zu animieren. Nicht die Anrufer mit grotesk falschen Antworten, die in einigen dieser Sendungen immer wieder an erstaunlich passenden Stellen durchgestellt werden, als das zu beschreiben, was sie so deutlich zu sein scheinen, aber bis zu einem eventuellen entsprechenden Beweis nicht sind: Fälschungen. Sich nicht von den immer gleichen Abläufen, die durch Zufall kaum und durch Betrug sehr gut zu erklären wären, dazu verleiten zu lassen, den unbewiesenen Verdacht als Tatsache zu formulieren.

Das Forum bietet dadurch immer wieder Angriffspunkte für ein juristisches Vorgehen. Die Firma Callactive, eine Endemol-Tochter, deren Sendungen (derzeit: „Money Express“ auf den MTV-Sendern Viva, Comedy Central und Nick) immer wieder ganz besonders auffällig sind, nutzt ungefähr jeden sich bietenden Vorwand, um rechtlich gegen call-in-tv.de vorzugehen. Und dabei geht es nicht nur um vermeintliche oder tatsächliche Schmähungen, sondern zum Beispiel auch um die Veröffentlichung von Screenshots und Ausschnitten der Sendung.

In der Tat: Die Verrückten von call-in-tv.de bedrohen das Geschäftsmodell von Callactive und MTV Networks. Allerdings meiner Meinung nach nicht durch eventuelle Beleidigungen, sondern dadurch, dass sie die systematischen Verstöße gegen die gerade mit großem Tamtam neu aufgelegten Regeln der Landesmedienanstalten dokumentieren. Dadurch, dass sie zum Beispiel die berüchtigten Fässerrätsel dokumentieren, bei denen sich der Veranstalter, wenn er wollte, zu demselben Spiel täglich eine neue richtige Lösung ausdenken könnte, je nachdem, welche Antworten tatsächlich gegeben wurden. Dadurch, dass sie dokumentieren, wie die Häufung von Anrufern mit falschen Antworten oder ganz ohne Antwort, bestimmten, unerklärlichen Mustern folgt. Dadurch, dass sie sogar zu einem Stimmenvergleich einladen, bei dem man staunen kann, dass einige der angeblich echten Anrufer mit falschen Antworten bei „Money Express“ zwar unterschiedliche Namen, aber ganz ähnliche Stimmen haben.

Callactive, Endemol und MTV Networks haben allen Grund, diese Öffentlichkeit zu fürchten, und meiner Meinung nach ist das — und nicht der Ärger etwa über eine nach wenigen Minuten unaufgefordert gelöschte Äußerung eines Forumsteilnehmers — der Grund für Callactive, massiv juristisch gegen call-in-tv.de vorzugehen. In einem Fall, der gerade in zweiter Instanz verhandelt wird, fordert Callactive immer noch rund 35.000 Euro Strafe von call-in-tv.de. Für mich steht deshalb außer Frage, dass es darum geht, die Kritiker mundtot zu machen, und im Fall von call-in-tv.de hat die Firma Callactive das fast erreicht: Marc Doehler ist am Ende seiner Kräfte, auch finanziell.

Ich fürchte, dass die Firma MTV Networks gut damit leben könnte, wenn der Betreiber eines Forums, das sich kritisch mit einer ihrer Sendungen auseinandersetzt, in den Ruin getrieben wurde. Ich fürchte, dass die Landesmedienanstalten nicht einmal Kenntnis davon nähmen, die schon mit der Verwaltung ihrer Verwaltung fast völlig ausgelastet sind. Und ich fürchte, dass bestimmte deutsche Gerichte auch sagen würden, dass Doehler ja selbst schuld sei: Er müsste ja das Forum nur zumachen und hätte seine Ruhe. Das hat eine bestechende Logik, denn wenn das, was in den „Money Express“-Sendungen und bei der Konkurrenz passiert, wirklich rechtlich bedenklich wäre, hätte es ja längst ein Gericht verboten, da müssen sich besorgte Laien nicht unnötig verausgaben.

Es hilft also alles nichts: Marc Doehler und call-in-tv.de brauchen Geld. Ich bitte Sie deshalb herzlich um Spenden. Es geht ums Prinzip. Und es geht darum, dass Firmen mit einem Geschäftsethos wie Callactive nicht mit allem durchkommen.

CALL-IN-TV.DE

Kontoinhaber: MARC DOEHLER

Konto: 4779072008

Bank: Noris Bank Berlin

Bankleitzahl: 76026000

IBAN: DE35760260004779072008

SWIFT-BIC: NORS DE 71

PayPal: [email protected]

Mensch trifft Mensch im Internet — das ist (…) das Prinzip von „sued-café“, der neuen Leser-Lounge von sueddeutsche.de. (…) Online-Communities sind zur sozialen Realität vieler geworden. Hier will sueddeutsche.de neue Akzente setzen. Das Angebot wird stetig weiterentwickelt — deshalb sind wir auf Reaktionen der Nutzer gespannt.

Chefredakteur Hans-Jürgen Jakobs, der diese Zeilen im März schrieb, benutzte sogar das Wort „Debattierclub“ in einem positiven Sinne. Kein Dreivieljahr später kommt dieses Wort für seinen Stellvertreter Bernd Graff nicht nur im Alphabet kurz hinter „Cholera“.

Anstelle eines distinguierten Clubs englischen Stils, mit erlesenem Publikum, geistreichen Gesprächen und Anstand und Sitte, den Jakobs und seine Kollegen sich wohl erträumt hatten, war das Südcafé, oh Pardon: sued-cafe, anscheinend eine ordinäre Kneipe, in der einer große Reden schwingt, einer rülpst, eine Gruppe Betrunkener versaute Lieder grölt, ein Penner immer wieder vor die Tür gesetzt werden muss und ein paar Gäste, die hart im Nehmen sind, sich inmitten des Chaos wunderbar vergnügen und unterhalten.

Aber bei sueddeutsche.de hatte man jetzt keine Lust mehr, immer wieder das Erbrochene wegzuwischen, und machte den Laden lieber dicht. Also, nicht ganz, nur dann, wenn die Leute gern in die Kneipe gehen: nach der Arbeit, abends, auch mal am Wochenende. Auf sueddeutsche.de kann seit vergangener Woche nur noch montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr kommentiert werden.

Was für eine Bankrotterklärung. Wäre ihnen diese Community wirklich wichtig, würden sie natürlich einen anderen Weg finden. Fehlt bei sueddeutsche.de das Geld für ein, zwei unterbezahlte Hilfskräfte, die abends ein bisschen moderieren? Oder der Mut, auszuprobieren, ob sich nicht in der Community selber Moderatoren finden, die mithelfen, womöglich sogar kostenlos, weil ihnen an diesem Debattierclub etwas liegt?

Nein: Wer ist überhaupt auf die Idee gekommen, dass der Online-Auftritt der Zeitung, die das Internet für eine der größten Geißeln der Menschheit hält und bei der aus jedem Artikel zum Thema die Verachtung für die wild durcheinanderplappernde Masse sickert, die nicht die Legitimation eines Hausausweises des Süddeutschen Verlages oder wenigstens eines Presseausweises hat, wer ist auf die Schnapsidee gekommen, dass diese Zeitung eine Online-Community haben sollte?

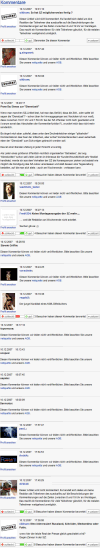

Jetzt spielen sich unter den Artikeln erschütternde Szenen ab: Massenhaft scheinen die aktiven Nutzer in einen Generalstreik getreten zu sein. Diskutiert wird nicht mehr das Thema des jeweiligen Artikels, sondern nur noch die als „Zensur“ empfundene Beschränkung der Diskussion durch sueddeutsche.de. Auf welchen Artikel man auch klickt, überall das gleiche Bild: Nutzerlogos mit „Zensur“-Balken, reichlich Kommentare, die von sueddeutsche.de nicht veröffentlicht wurden, immer wieder der gleiche Protesttext (rechts zum Großklicken als ebenso eindrucksvolles wie typisches Beispiel: sämtliche Kommentare unter einem SZ-Artikel über die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Russland).

Jetzt spielen sich unter den Artikeln erschütternde Szenen ab: Massenhaft scheinen die aktiven Nutzer in einen Generalstreik getreten zu sein. Diskutiert wird nicht mehr das Thema des jeweiligen Artikels, sondern nur noch die als „Zensur“ empfundene Beschränkung der Diskussion durch sueddeutsche.de. Auf welchen Artikel man auch klickt, überall das gleiche Bild: Nutzerlogos mit „Zensur“-Balken, reichlich Kommentare, die von sueddeutsche.de nicht veröffentlicht wurden, immer wieder der gleiche Protesttext (rechts zum Großklicken als ebenso eindrucksvolles wie typisches Beispiel: sämtliche Kommentare unter einem SZ-Artikel über die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Russland).

Auf den Boykottaufruf hat einer der Moderatoren so geantwortet:

wir haben Ihren Aufruf zum Boykott zur Kentniss genommen. Das ist selbstverständlich Ihr gutes Recht. Wir möchten Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir unseren usern, die diesen Boykott nicht unterstützen, auch weiterhin die Möglichkeit erhalten möchten in Ruhe zu kommentieren. Deshalb wurden von uns auch die ständigen cross-posts und verschiedensten Boykottaufrufe gelöscht.

Wir bitten Sie um Verständnis für diese Politik.

Wie wird es weitergehen?

Wird sueddeutsche.de das sued-cafe entnervt schließen? Wird es zu Verhandlungen kommen über verlängerte Öffnungszeiten? Wird sich das Problem von alleine lösen, weil das Volk (der Mob) weiterzieht zu einem anderen Debattierclub?

Oder wird sueddeutsche.de ein Panel bilden aus, sagen wir, einem Dutzend handverlesener Menschen, die den Ansprüchen der „Süddeutschen Zeitung“ an ihr Publikum genügen und anstelle der Idioten unter den Artikeln der verehrten Journalisten für eine Illusion von Debatte sorgen? Weiß jemand, ob der Süddeutsche Verlag schon wieder eine Stellenanzeige beim Verein der Freunde der deutschen und tschechischen Kultur aufgegeben hat, diesmal vielleicht etwa: „Onlinedienst sucht brave Leser mit Tagesfreizeit“?

[via Sprblck]

Erstaunliche Zitate hat Thomas Mrazek für die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift „Journalist“ von den Verantwortlichen führender deutscher Online-Medien eingesammelt. Hans-Jürgen Jakobs, Chefredakteur von sueddeutsche.de, sagt auf die Frage nach den berüchtigten Bildergalerien seines Angebotes:

„Die Bildergalerien sind ein genuines Element des Internets. Wir können hier Geschichten über Bilder erzählen. Mit Klicks kann man sich verschiedene Erfahrungswelten erwandern — das ist Internet.“

(Meine Lieblingswanderung durch die Erfahrungswelten von sueddeutsche.de der vergangenen Monate führt übrigens durch eine Umfrage, die 237 Gründe für Sex ermittelt hat. Auf sueddeutsche.de sind sie vollständig dokumentiert, und raten Sie mal, wie oft Sie klicken müssen, um sie alle zu lesen.)

Der Chef vom Dienst bei sueddeutsche.de, Carsten Matthäus, sagt:

„Es gibt hier nicht die Devise: Macht jetzt Klicks — egal wie. Wir bemühen uns sehr darum, Qualität zu produzieren.“

Ganz ähnlich formuliert es „Spiegel Online“-Chef Mathias Müller von Blumencron:

„Es ist eine Unterstellung, dass uns nicht an Qualität, sondern an Klicks liegt.“

Okay, wenn es nicht um Klicks geht, vielleicht könnte jemand der „Spiegel Online“-Redaktion regelmäßige Betriebsausflüge ins Bordell spendieren? Oder, alternativ, kalte Duschen im Büro installieren?

(Ein interessanter Versuch ist in diesem Zusammenhang auch das Spiel von Lukas, in dem man versuchen muss, Artikel-Überschriften von „Spiegel Online“ und Bild.de der richtigen Quelle zuzuordnen.)

Blumencron kritisiert im „Journalist“ eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung über die Abwege der Onlinemedien. In „Klicks, Quoten, Reizwörter: Wie das Web den Journalismus verändert“ kommen die Journalisten Steffen Range und Roland Schweins u.a. zu folgendem Schluss:

Wie in Trance folgen die meisten Online-Redaktionen dem Leitmedium „Spiegel Online“ und seinem Kanon eines neuen, leichtlebigen, unterhaltenden, tendenziösen Netzjournalismus. Dabei geben die Journalisten ohne Not jahrzehntelang bewährte journalistische Prinzipien preis. Sie begehen Selbstmord aus Angst vor dem Tode. Denn die meisten werden den Internet-Konzernen nicht Paroli bieten können, selbst wenn sie noch so viele Rätsel, Bildergalerien und Telefon-Tarifrechner auflegen. Das Massengeschäft gehört längst Google und den Unterhaltungsportalen.

Blumencron erwidert im „Journalist“:

„Die Autoren haben schlecht recherchiert. Sie haben nie Kontakt mit uns aufgenommen, dabei sind unsere Türen immer offen.“

Er wirft der Untersuchung vor, sich auf veraltete Quellen aus den Jahren 2001 und 2003 zu stützen — zweifellos eine ungerechtfertigte Kritik. Die Autoren reagierten darauf ausgesprochen aufgebracht und fordern in ihrem Blog eine Entschuldigung von Blumencron.

Ich fürchte, die werden sie nicht bekommen. Ich habe Blumencron gefragt, ob er mir ein Beispiel für schlechte Recherche schicken und erklären mag, wie er das mit den veralteten Quellen meint. Statt einer Antwort leitete er er mir eine Mail weiter, die er bei Erscheinen der Studie an die Verfasser und die Stiftung geschickt habe. Darin heißt es u.a.:

[…] Meinen wir, wenn wir von Spiegel Online reden, wirklich dieselbe Web-Site?

In munterer Sprache ziehen Sie über die Online-Redaktionen her und da wir bereits im Vorwort sehr prominent erwähnt werden, kann der Leser gar nicht umhin, Ihre Aussagen auch auf unsere Site zu beziehen. Sie haben uns sogar ein eigenes Kapitel gewidmet, nur frage ich mich: Warum ist keiner von Ihnen während der Recherchen zu Ihrer — immerhin als gewichtige Studie gepriesenen — Ausarbeitung bei uns vorbeigekommen, um sich ein Bild von unserer Arbeit zu machen? Vielleicht hätten Sie dann einen Teil der gravierenden Fehlaussagen vermeiden können, die Ihre Studie kennzeichnen. […].

Sie schreiben, der Leser würde kurze Meldungen den ausgefeilten Analysen, Reportagen und Hintergrundstücken vorziehen – und deshalb würde die Formenvielfalt des klassischen Journalismus bei uns nicht stattfinden. Das Gegenteil ist der Fall – und Sie hätten es leicht an unserem Produkt und unserer Statistik überprüfen können. Gerade auf diese Formen legen wir großen Wert, mehr als die meisten Tageszeitungen. Warum schicken wir sonst Reporter nach Bangla Desh, um vor Ort zu recherchieren, wie die Menschen dort der drohenden Überflutung ihres Landes entgegensehen?

Warum waren wir sofort in Kunduz und haben dort mit Reportagen nicht nur über die Stimmung im Bundeswehr-Lager berichtet, sondern auch als einzige über die von deutschen Medien galant übersehenen afghanischen Opfer des Anschlags? Warum setzen wir ein ganzes Team daran, das Abkassieren der Versorger beim Trinkwasser zu untersuchen, was umgehend zu hektischen Aktivitäten von Kartellwächtern und Politikern führte? (Alles Beispiele aus den vergangenen Tagen).

Warum installieren wir eine feste Korrespondentin in Beirut? Und warum besteht ein Großteil unserer Aufmacher gerade nicht aus News, sondern aus politischer Analyse, aus Autorenstücken, etliche davon von Spiegel-Kollegen? Sind das wirklich die Merkmale eines „zerstreuenden Journalismus“?

Natürlich sind wir noch lange nicht perfekt. Natürlich vergreifen wir uns mal mit einer Headline im Ton. Natürlich liegen wir mal mit einem Thema daneben, wo kommt das nicht vor. Und ja, wir bekennen uns zur Unterhaltung, dafür haben wir ein Ressort Panorama, in dem fünf unserer über sechzig Redakteure arbeiten. Ist das wirklich eine Ressourcenverteilung, die sich am „Primat der Unterhaltung“ orientiert?

Sie schreiben, dass wir unsere Reichweite (die Sie merkwürdigerweise an der Zahl der Klicks messen) krampfhaft mit Bilderstrecken hochtreiben würden — wiederum falsch beobachtet. Die Reichweite — also die Zahl unserer Leser — wird von der Agof und von Allensbach mittlerweile konservativ, aber recht verlässlich ermittelt. Sie hat nichts, aber auch gar nichts mit der Zahl der Klicks zu tun. Auch für das Werbegeschäft sind die meisten Bilderstrecken irrelevant — sie sind schlicht nicht vermarktbar und werden dem Kunden auch nicht als vermarktbare Klicks kommuniziert. Warum leisten wir uns dennoch eine Bildredaktion aus drei Kollegen und bauen ein gemeinsames achtköpfiges Video-Team mit SpiegelTV auf? Weil wir ein visuelles Medium sind und etliche Sachverhalte über Bilder besser deutlich machen können, als mit tausend Worten.

Der schlimmste Vorwurf indes ist jener, dass wir munter die Grenzen zwischen Werbung und Inhalt verwischen. Sie hätten sich überzeugen können: Bei uns sind Vermarktung und Redaktion scharf getrennt, kein Redakteur textet bei uns auch nur eine Zeile im Auftrag eines Werbekunden. Dagegen habe ich selbst Verträge etlicher renommierter Tageszeitungen gesehen, in denen Interviews, Reportagen und Gefälligkeitsdienste für den Kunden ausdrücklich zugesichert wurden. […]

Falls Sie sich also weiterhin mit Spiegel Online befassen wollen — etwa in Ihrem „Blog für Qualitätsjournalismus“ — lade ich Sie nach Hamburg ein. Dort können Sie sich gern davon überzeugen, dass unsere Redaktion kein „Totenschiff“ ist, sondern die derzeit am schnellsten wachsende Qualitätsredaktion in Deutschland, eine hoch motivierte, gut ausgebildete, gut bezahlte und selbstbewusste Mannschaft. […]

Diese Mail ist inzwischen mehrere Monate alt. Ich dokumentiere sie — mit freundlicher Genehmigung von Herrn Blumencron — trotzdem, weil ich glaube, dass die Grundsatzdiskussion interessant und relevant ist. Am Konflikt hat sich ohnehin wenig geändert, und die Schere zwischen der Kritik an den Seiten vermeintlicher Qualitätsmedien und ihrer Selbstdarstellung wird gerade eher noch größer.

Das liegt sicher auch daran, dass wir Kritiker uns manchmal zu sehr in den Bildergalerien und Sexgeschichten verhaken und darüber tatsächliche und fundamentale Qualitätssteigerungen übersehen.

Andererseits: Wie ernst kann man Blumencrons Empörung über den Vorwurf der Vermischung von Werbung und Inhalt nehmen, wenn „Spiegel Online“ seit Jahren nicht gekennzeichnete Werbelinks wie diesen hier innerhalb der redaktionellen Menuleiste anbietet:

Oder versuchen Sie mal, in der fröhlich als „Angebote“ markierten Linksammlung auf der Startseite von „Spiegel Online“ redaktionelle Links, Eigenwerbung und bezahlte Angebote auseinander zu halten:

Diese Mischung ist nicht nur ethisch zweifelhaft, sondern auch juristisch: Das Berliner Kammergericht urteilte im vergangenen Jahr, dass ein Besucher vor dem Klick wissen müsse, ob er auf eine Werbeseite kommt. Müsste das nicht eine Selbstverständlichkeit sein für ein Qualitätsmedium?

Bemerkenswert ist auch, was Martin Rieß, Verkaufsleiter beim „Premiumvermarkter“ Quality Channel (u.a. sueddeutsche.de, „Spiegel Online“) auf dem Medienforum Mittweida gesagt hat. Er wurde angesprochen auf redaktionell gestaltete Seiten, die Werbekunden glücklich machen sollen, so zum Beispiel die berüchtigten Rubriken Sommerreifen-Spezial und Winterreifen-Spezial, die während der Reifenwechselzeiten von Continental gesponsert werden und für die zunächst bei „Spiegel Online„, heute noch bei sueddeutsche.de (pseudo-)journalistische Artikel vom Fließband produziert werden mussten. Rieß sagte:

Rieß: „Die Meßbarkeit im Internet ist Fluch und Segen zugleich. […] Es ist natürlich ein Fluch, weil wir dann sehen, dass beispielsweise drei Tage vor Ablauf des Winterreifenspezials eben noch sehr viel [an Klicks] fehlt, und dann versuchen wir schon mit den Redaktionen, da Möglichkeiten zu finden, noch …“

Moderatorin: „Das würde uns näher interessieren. Das heißt, Sie nehmen dann Einfluss auf die Redaktionen?“

Rieß: „Nein, naja, wir versuchen, ihn zu nehmen. Die Redaktionen sind natürlich, je nachdem, wie selbstbewusst oder stark die sind, in der Lage zu sagen: Ist uns völlig egal, ob das Winterreifenspezial unterliefert oder nicht. Aber wir weisen darauf hin, dass es Probleme gibt, was Leistungserfüllung anbelangt. Und man kann dann natürlich einen Artikel auf die Homepage nehmen oder auch ein bisschen verstecken. Das kann jede Redaktion für sich entscheiden, aber man kann natürlich so steuern, dass sich die Werbekunden da… eher… .“

Hier endet der Satz.

Das ist der Stand der Dinge: Die Online-Medien mischen Werbung und Redaktion und zwingen ihre Leser dazu, dutzendfach zu klicken, um einen einzigen Artikel zu lesen, und empören sich darüber, dass man ihnen vorwirft, Werbung und Redaktion zu mischen und ihre Leser als Klickvieh zu missbrauchen.

Ganze Dossiers werden in den nächsten Tagen noch veröffentlicht mit klug und informiert erscheinenden Analysen über die strategischen, politischen und persönlichen Gründe dafür, dass ausgerechnet Claus Kleber neuer Chefredakteur des „Spiegel“ werden soll. Geschrieben werden die allerdings von Leuten, die in den vergangenen Wochen in genauso klug und informiert erscheinenden Analysen dasselbe für jeden Kandidaten außer Claus Kleber getan haben, und deshalb ist diese Erklärung so gut wie ihre:

Es war der Abend des 2. Dezember, im „Spiegel“ brannte noch Licht. Ein paar Strippenzieher saßen beim Wein zusammen, verwarfen Namen und schauten nebenbei, in einer komplizierten Mischung aus Trotz und Selbsthass, den Jahresrückblick „Menschen“ im ZDF, mit Johannes B. Kerner, dessen Talkshow von einer „Spiegel“-Tochter produziert wird. Während sie saßen und tranken, wurde Claus Kleber live aus Moskau zugeschaltet, und er begann mit den Sätzen: „Es ist Mitternacht in Moskau und bitterkalt und eine spannende Nacht.“ Kindlich rein und klar schienen ihnen diese Sätze, so unprätentios wie nichts, das sie je in ihrer Zeitschrift gelesen oder geschrieben hätten. „Das ist ein Riesenland“, fuhr Kleber fort, und als sie sich gerade fragten, ob es vielleicht ein Fehler war, dass sie all die Jahre richtige Verben und sogar Nebensätze benutzt hatten, fügte er hinzu: „Im Osten geht bereits wieder die Sonne auf – so groß ist dieses Land, das Putin heute noch einmal fester unter seine Kontrolle bekommen wollte.“ Das war nun von großer Anschaulichkeit, aber fehlte da nicht ein bisschen die kritische Analyse? Sie fehlte nicht mehr lange, denn Kleber, der nicht hemdsärmlig war wie der Mann, den sie sonst oft auf dem Bildschirm sahen und in ihren Konferenzen, sondern dick in einen Mantel eingepackt war, was ihn noch staatsmännischer aussehen ließ im eisigen Wind, und der, ganz ohne Podest, hinter einem Tisch zu stehen schien und eine Hand lässig darauf ablegte, fuhr fort: „Es ist in einem so riesigen Gebiet auch dann schwierig, eine faire und gerechte Wahl zu machen, wenn man es ernsthaft versucht. Die Frage ist: Ob das heute probiert worden ist. Und es sieht nicht danach aus.“

Das war kritisch und auf den Punkt und doch so ganz anders als diese miesepetrige, zynische, nicht nur immer alles besser wissende, sondern vor allem immer schon alles gewußt habende Haltung, die sie von ihrem Chef und aus ihren Fernsehmagazinen und aus ihrer Illustrierten kannten, die früher einmal ein Nachrichtenmagazin war. Es war weder zynisch noch naiv, sondern auf eine fremde Art pädagogisch und menschenfreundlich.

Und einem der „Spiegel“-Leute fiel plötzlich ein, dass er ein paar Tage zuvor schon gesehen hatte wie dieser Claus Kleber mit Kurt Beck gesprochen hatte, der gerade Olaf Scholz zum Arbeitsminister gemacht hatte und sich augenscheinlich vorgenommen hatte, nicht ganz so offen und zugänglich auf die Fragen zu antworten wie es ein Stück Granit getan hätte. Kleber aber blieb entspannt und fragte mit der freundlichsten Boshaftigkeit, die man sich vorstellen kann: „Sehen Sie verborgene Qualitäten in Olaf Scholz?“ Nachdem der „Spiegel“-Mensch das erzählt hatte, durchzuckte es alle: Sowas wollten sie auch.

Genau so war das.

Und solange die Redaktionskonferenzen nicht vollständig live übertragen werden, sehe ich überhaupt keine Veranlassung, warum der blöde „Spiegel“ seinen Willen bekommen und dieser Mann dem Fernsehen verloren gehen soll.

(c) Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Das Landgericht Hamburg hat gestern eine einstweilige Verfügung bestätigt, die die Firma Callactive, die für MTV zweifelhafte Anrufsendungen produziert, am 3. September 2007 gegen mich erwirkt hat. Darin wird mir verboten, eine Äußerung zu verbreiten oder verbreiten zu lassen, die ein Unbekannter am 12. August 2007 in einem Kommentar unter diesem Eintrag in meinem Blog gemacht hat. Dass dieser Kommentar unzulässig war, ist unstrittig. Die juristische Auseinandersetzung dreht sich im Kern darum, ob ich meinen Pflichten als Verantwortlicher dieser Seiten nachgekommen bin. Der Kommentar wurde in der Nacht zum Sonntag um 3.37 Uhr abgegeben. Ich habe ihn (wie berichtet) sofort und unaufgefordert gelöscht, als ich ihn gesehen habe; das war am Sonntagmorgen um 11.06 Uhr. Nach Ansicht des Hamburger Landgerichts genügte das nicht. Ich hätte die Kommentare vorab kontrollieren müssen.

Die Argumentation der Gegenseite

Im Antrag zum Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen mich beziehen sich die Anwälte von Callactive darauf, dass der Betreiber einer Internetseite immer dann für Äußerungen Dritter hafte, wenn er seine Prüfpflichten verletzt habe. Ich hätte „schon durch die Bereitstellung und das Betreiben des Forums [sic!]“ die Gefahr heraufbeschworen, dass Leser sich „ehrverletzend“ äußern. Bereits durch die „Brisanz des Ursprungsartikels“ hätte ich „vorhersehbar rechtswidrige Beiträge Dritter provoziert“ und „durch die Anfügung der Rubrik ‚Kommentare‘ Dritte geradezu dazu aufgerufen, sich zu äußern“. Zudem sei offenkundig, dass es mir nicht um eine sachliche Auseinandersetzung mit Callactive gehe, sondern um „plakative Vorwürfe und Verleumdungen“. Das zeigten schon die Titel meiner Blog-Einträge (zum Beispiel dieser, dieser, dieser, dieser und dieser).

Unter diesen Voraussetzungen sei ich verpflichtet, Kommentare vorab zu kontrollieren. Nur so könne ich sicherstellen, dass durch mein Blog keine Rechte Dritter verletzt würden.

Unsere Argumentation

Im Widerspruch zur Einstweiligen Verfügung betont mein Anwalt, dass mein Beitrag „Call-TV-Mimeusen“ sich kritisch, aber sachlich mit Callactive auseinandersetze: „Der Beitrag selbst ist weder rechtsverletzend, noch ruft er – direkt oder indirekt – zu Rechtsverletzungen auf.“ Ich erfülle alle Prüfungspflichten „über Gebühr“, indem ich die Kommentare mehrmals täglich prüfe, bei längerer Abwesenheit die Kommentarfunktion teilweise abschalte und Kommentare von Nutzern, die bereits auffällig geworden sind, filtere.

Mein Anwalt verweist u.a. auf das Landgericht Düsseldorf, das in einem ähnlichen Fall urteilte, dass es keinen Anspruch auf die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung gebe, wenn der Anbieter eines Forums die umstrittenen Äußerungen unverzüglich entfernt hat. Auch der Forderung des Bundesgerichtshofes, dass Dienstanbieter gegebenenfalls Vorsorge dafür treffen zu müssen, dass sich einmal aufgetretene Rechtsverletzungen möglichst nicht wiederholen, komme ich nach.

Die Meinung des Gerichts

Die schriftliche Urteilsbegründung liegt mir noch nicht vor, deshalb sind die folgenden Ausführungen ausschließlich meine Interpretation des Verlaufs der mündlichen Verhandlung am vergangenen Freitag.

Nach Ansicht der Richter hätte ich mit rechtswidrigen Kommentaren zu meinem Eintrag „Call-TV-Mimeusen“ rechnen müssen. Das ergebe sich aus seiner Brisanz und zeige sich auch darin, dass schon vor dem Kommentar, den ich entfernt habe, eine Reihe Kommentare abgegeben wurden, die an der Grenze zu Rechtsverstößen seien, wenn nicht darüber hinaus. Bei solch brisanten Blog-Einträgen sei ich dazu verpflichtet, die Kommentare vorab zu kontrollieren, insbesondere, da ich anonyme Kommentare unter Pseudonym zuließe.

Die Richter gestanden mir zu, vieles richtig gemacht und schnell reagiert zu haben. Das spiegle sich auch in dem niedrigen Streitwert von 6000 Euro wieder. Sie schlugen zudem einen Vergleich vor, wonach ich die geforderte Unterlassungserklärung abgebe, aber nicht die Kosten der Gegenseite tragen muss.

Mein Kommentar

Ich habe den Vergleich abgelehnt, weil es für mich tatsächlich, wie das Gericht mit Bedauern feststellte, ums Prinzip geht. Einen zwingenden Verzicht auf eine offene Kommentarmöglichkeit bei brisanten Einträgen kann ich aus mehreren Gründen nicht akzeptieren:

Ich finde den Gedanken schwer erträglich, dass mein Beitrag die Ursache dafür sei, dass Menschen sich provoziert fühlen, sich in unzulässiger Weise über Callactive zu äußern, und nicht das Geschäftsgebaren von Callactive selbst. Nach der Argumentation des Gerichts könnte man kritischen Journalismus per se als gefährlich werten, weil er die Menschen zu negativen Meinungsäußerungen über das animieren könnte, was er aufdeckt oder anprangert.

Das Gericht sagt, ich müsse nur bei solch brisanten Einträgen die Kommentare vorab kontrollieren, nicht bei harmlosen Themen. Diese Unterscheidung halte ich nicht nur für falsch, weil sie eine öffentliche Debatte gerade über wichtige Dinge erschwert, sondern auch für außerordentlich weltfremd: Erstens wird eine Abgrenzung, welches Thema so brisant ist, dass eine freie Kommentarfunktion sich verbietet, und welches nicht, in der Praxis kaum möglich sein. Und zweitens kann jemand, der zum Beispiel den Callactive-Geschäftsführer in meinem Blog beleidigen will, aber durch die Vorabkontrolle unter einem Eintrag zum Thema Callactive daran gehindert wird, einfach unter einem vermeintlich harmlosen Eintrag kommentieren.

Ein Unternehmen, mit dem sich ein Blog oder ein Forum kritisch auseinandersetzt, könnte nach dieser Rechtsprechung des Hamburger Landgerichts die Schließung der Kommentare auch einfach selbst herbeiführen: Es müsste nur selbst anonym oder unter falschem Namen einen unzulässigen Kommentar abgeben und könnte dann gegen den Betreiber der Seite juristisch vorgehen.

Ein Richter hat mir in der Verhandlung Vorschläge gemacht, wie trotzdem in den Kommentaren eines Blogs eine Konversation über ein heikles Thema entstehen könnte: Ich könnte mich doch zum Beispiel einen Nachmittag zwei, drei Stunden hinsetzen und mich ganz darauf konzentrieren, die Kommentare zu moderieren. Sie würden dann alle vorab von mir geprüft und trotzdem in schneller Folge erscheinen, so dass die Menschen aufeinander Bezug nehmen können.

Der Richter betonte, ich hätte auch deshalb verschärfte Prüfungspflichten, weil ich Kommentare unter Pseudonym zuließe. Mal abgesehen davon, dass im Kommentarfeld dieses Blogs die Eingabe von Namen und E-Mail-Adresse als Pflicht gekennzeichnet ist, wüsste ich nicht, wie ich das ändern könnte. Wie könnte ich in der Praxis, wenn ich es wollte, sicherstellen, dass nur Leute unter ihrem richtigen Namen bei mir kommentieren?

Es ist, wenn man sich viel im Internet bewegt, eine sehr fremde Welt, in die man eintaucht, wenn man sich mit den einschlägigen Entscheidungen des Hamburger Landgerichts beschäftigt. Es ist auch eine Welt, in der man das Recht auf freie Meinungsäußerung nicht als eine der größten Errungenschaften zu sehen scheint, sondern als eine ständige Bedrohung, die bislang zum Glück eher theoretischer Natur war, seit dem Siegeszug des Internets aber ganz praktisch täglich bekämpft werden muss. Es kam mir am Freitag im Gerichtssaal vor, als schwebe über der ganzen Verhandlung unausgesprochen die Frage, warum es das überhaupt geben muss: die Möglichkeit für jedermann, Kommentare abzugeben — wir sind doch bislang auch ganz gut ohne ausgekommen. Ich konnte nicht aufhören, mir vorzustellen, wie die Richter vor 50 Jahren entschieden hätten, wenn es um irgendwelche unzulässigen Fernsehbilder gegangen wäre, und ob sie auch der Meinung gewesen wären, man könnte auf dieses neumodische Bilderzeug gut verzichten, schließlich habe sich das Radio als Medium gut bewährt.

Ich glaube nach wie vor: Würde sich das Rechtsverständnis des Hamburger Landgerichts, wie es sich in vielen Entscheidungen zeigt, durchsetzen, wäre das das Ende der offenen Diskussion in Foren, Blogs und Online-Medien. Denn das Risiko, ein Forum oder ein Blog zu betreiben, das sich in irgendeiner Form mit heiklen Themen oder dubiosen Geschäftspraktiken befasst, wäre viel zu groß.

Ich werde Berufung gegen dieses Urteil einlegen.

[Falls Sie sich wundern, warum die Kommentare unter diesem Eintrag geschlossen sind, lesen Sie ihn bitte noch einmal.]

Weiterführende Links:

Ich bin gespannt, ob irgendjemand von „Panorama“, „Hart aber Fair“, „Kontraste“ oder „Frontal 21“ zumindest den Versuch unternehmen wird, Matthias Dittmayer den Glauben an das Gute im deutschen Fernsehjournalismus wieder zu geben, und ersthaft Stellung nimmt zu dieser Anklage von ihm:

Ich habe die Richtigkeit von Dittmayers Aussagen nicht überprüft, aber seine Argumentation ist beeindruckend und allemal überzeugender als die ahnungslosen, berufsempörten Gesichter und Floskeln der gezeigten Protagonisten.

Und ich kann es nicht fassen, dass in Großbritannien zum Beispiel eine breite Diskussion stattfindet über Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit in den Medien, die sogar dazu führt, dass die „Noddys“ in Frage gestellt werden, die Gegenschüsse auf nickende Fragesteller, die nachträglich gedreht und in Fernsehinterviews geschnitten werden, und bei uns kann die Redaktion von „Kontraste“ einfach die Kritiker blöde anpöbeln und der Intendant des Norddeutschen Rundfunks, Jobst Plog, kann in einer Erklärung sinngemäß sagen: Klar haben wir die lachenden Gesichter von zwei Leuten einfach hinter eine Szene geschnitten, über die sie in Wahrheit gar nicht lachen, das machen wir immer so, na und? Und das vermeintliche Kontrollorgan, der Rundfunkrat, sagt dann: Wenn der Intendant das so sagt? Und es bricht kein Sturm der Entrüstung los und keine breite Debatte über den Zustand des öffentlich rechtlichen Vorzeigefernsehjournalismus und stattdessen reden wir über das Nazometer von Schmidt & Pocher? Im Ernst?

[via Medienlese, via jetzt.de]

Nachtrag, 30. November: Claus Richter, Redaktionsleiter des ZDF-Magazins „Frontal 21“, weist in einer ausführlichen Stellungnahme (pdf) die Vorwürfe als „gänzlich unbelegt, nicht stichhaltig oder irreführend“ zurück. Zum Vergleich: Dittmayers detaillierte Auseinandersetzung mit dem „Frontal 21“-Beitrag steht hier.

Nachtrag, 4. Dezember: Chris Winkler nimmt auf d-frag.de die Stellungnahme von „Frontal 21“ auseinander und urteilt: „(…) noch immer fehlt der zuständigen Redaktion die Einsicht, was damals schief gelaufen ist und womit sie die wütenden Reaktionen eigentlich provoziert hat. (…) die jetzige Stellungnahme [offenbart] erschreckend viel Unkenntnis gepaart mit unerschütterlichem Glauben an die eigene Unfehlbarkeit.“

Gibt es eigentlich Untersuchungen darüber, ob Falschmeldungen eine längere Lebenserwartung haben als richtige? Dafür spräche nicht irgendeine komplizierte Variante von Murphy’s Law, sondern auch die Tatsache, dass manche Fehler nicht nur zufällig gemacht und weitergetragen werden, sondern auch deshalb, weil sie bestimmte Vorurteile viel besser zu bestätigen scheinen als die Wahrheit.

So würde ich mir zum Beispiel (die Älteren außer Hobbyschaffner Siegfried Weischenberg werden sich erinnern) die außerordentliche Langlebigkeit der Mär erklären, dass man es mit 450 Lesern im Monat unter die 100 meistgelesenen deutschen Blogs schaffe.

Das träfe auch bei der irrigen Annahme zu, dass die Zahl der Fremdwörter im Deutschen so rasant zugenommen habe, dass heute 23 der 100 am häufigsten verwendeten Begriffe englisch seien — im Vergleich zu einem einzigen 1985. In Wahrheit betrifft das nur die am häufigsten verwendeten Begriffe in der Werbung [pdf].

Die Karriere dieser Falschmeldung ist eindrucksvoll: Die „New York Times“ berichtete korrekt über die deutsche Studie, der „Focus“ schrieb sie dort falsch ab, der „Spiegel“ übernahm den Fehler (und sah sich außer Stande, ihn zu berichtigen), die „Bild“ übernahm den Fehler — und nun steht der Unsinn in „Geo Wissen“, weil Walter Krämer ihn in seinem Fremdworthass für plausibel hält und aus dem „Spiegel“ zitiert.

Das ist besonders blöd, weil Krämer sonst womöglich ein guter Experte wäre, um meine Eingangsfrage zu beantworten. Er ist nämlich Autor der Lexika der populären Irrtümer.

[via Wortistik, natürlich]