Die Sache mit den drei Medizin-Nobelpreisträgern ist unübersichtlich:

Oliver Smithies lehrt und forscht an der Universität von North Carolina at Chapel Hill in den USA, Mario Capecchi an der Universität von Utah in den USA und Martin J. Evans an der Universität Cardiff in Großbritannien. Der 70-jährige Capecchi stammt aus Italien und ließ sich in den USA einbürgern. Smithies, 82 Jahre alt, hat ebenfalls einen US-Pass, stammt aber aus Großbritannien. Der Brite Evans ist 66 Jahre alt.

So, und wenn Sie jetzt einmal versuchen, auswendig aufzusagen: Welche Nationalität haben die Preisträger? Aus welchen Ländern stammen sie ursprünglich? Und in welchen Staaten lehren und forschen sie?

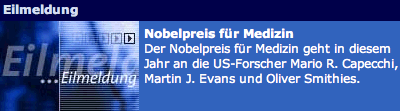

Agenturen und Online-Medien haben eine Weile gebraucht, um die Antworten korrekt zu sortieren. Nehmen wir tagesschau.de. Erster Versuch:

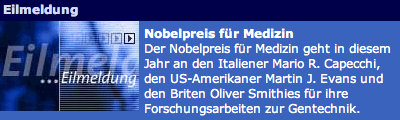

Das mit der Nationalität ist natürlich falsch. Zweiter Versuch:

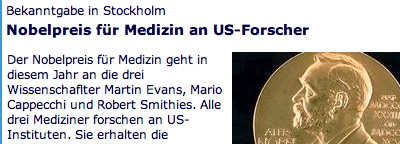

Öhm, nein. Dritter Versuch, immer noch bei tagesschau.de:

Nein, tun sie nicht nicht.

Lustig ist, dass die verschiedenen Agenturen sich aus der Fülle möglicher falscher Kombinationen von Nationalität, Herkunft und Namen jeweils eigene Fehler-Varianten herausgepickt haben. dpa meldet um 11.37 Uhr:

Stockholm (dpa) – Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den US-Bürger Mario Cappecchi, sowie die Briten Martin Evans and Oliver Smithies.

Und berichtigt um 11:57 Uhr:

Stockholm (dpa) – Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die US-Bürger Mario Capecchi und Oliver Smithies sowie den Briten Martin Evans.

AP nähert sich der Sache um 11:38 Uhr so:

Stockholm (AP) Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den Italiener Mario R. Capecchi, den Briten Martin J. Evans und den Amerikaner Oliver Smithies.

Das ist in der Mischung aus Herkunftsländern und Nationalitäten Quatsch, geht aber noch schlimmer. Um 12:19 Uhr schafft es AP, sich in einer Meldung selbst zu widersprechen:

Stockholm (AP) Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an die beiden Amerikaner Mario R. Capecchi und Oliver Smithies sowie an den Briten Martin J. Evans. (…)

Der 66 Jahre alte Amerikaner Evans habe Modelle entwickelt, um das das Gen-Targeting bei Mäusen einzusetzen (…). Der 82-jährige Brite Smithies wendete die Technik vor allem auf die Untersuchung erblicher Krankheiten an.

Um 13:02 Uhr wiederholt AP dieselben Fehler einfach noch einmal. Erst um 13:17 hat AP die Nationalitäten und Herkunftsländer richtig sortiert.

Und bei Reuters setzt man konsequent auf die (korrekte) Angabe der Herkunftsländer anstelle der Nationalitäten (wobei es geholfen hätte, das auch dazu zu schreiben):

Stockholm, 08. Okt (Reuters) – Der aus Italien stammende Wissenschaftler Mario Capecchi sowie seine britischen Kollegen Oliver Smithies und Martin Evans werden mit dem diesjährigen Nobelpreis für Medizin ausgzeichnet.

Ich wüsste gerne, wieviele Online- und Agenturjournalisten heute wegen der Medizin-Nobelpreise Schreikrämpfe bekommen haben.