Wenn die Stifter des Deutschen Fernsehpreises nächste Woche bekannt gäben, daß der Preis 2007 in einer Teeküche von RTL verliehen wird (Raum 27b, hinterm Kopierer links), ohne Bundespräsident, warmes Buffet und Fernsehgala, aber vielleicht, wenn es klappt, mit dem stellvertretenden Kölner Bürgermeister, Schnittchen und einer kleinen Webcam – vermutlich ginge ein großes Aufatmen durch die Branche. Es muß eine schreckliche Last zu sein, diese Veranstaltung Jahr für Jahr durchzuführen. Schon bei den ersten Schnitten ins Publikum gelang es den Kameras kaum, Prominente zu zeigen, denen nicht Leere, Langeweile und Lethargie übergroß ins Gesicht geschrieben stand. Und das, wo die ARD als diesjähriger Ausrichter doch die Show mit einem Feuerwerk aus Humor und Tanz die Show eröffnet hatte: Jörg Pilawa! Tanzte mit dem MDR-Fernsehballett! Begleitet von der WDR-Bigband!

Oder wie Alexander Mazza in der Nachbereitung des Boulevardmagazins „Brisant“ hinterher sagte: „Es war eine gelungene Preisverleihung. Sie hatte alles, was man sich wünschen konnte.“

Die Ideen- und Lustlosigkeit, mit der alle Beteiligten das Programm abspulten (einige Preisträger ausgenommen), grenzte an Arbeitsverweigerung. Ist das nicht die Gelegenheit, bei der das Fernsehen sich einmal im Jahr feiert? Mit Witz und Kreativität oder auch Technik und Bombast zeigt, was es kann oder wenigstens könnte? Wäre das nicht die Veranstaltung, aus der TV-Routine auszubrechen? Die ARD entschied sich stattdessen, den Beweis zu führen, daß ihr schlechtes Image in Sachen moderner Unterhaltung kein Versehen, sondern hart erarbeitet ist. Sie inszenierte die Show wie eine lästige Pflichtübung. Schon am nächsten Tag fällt es schwer, sich an irgendeinen herausragenden Moment aus der Show zu erinnern. Doch: die Sportfreunde Stiller, die ihren WM-Schlager im Big-Band-Arrangement grölten, das war schräg, aber wenigstens originell.

Und vielleicht noch, als die große Show mit Hape Kerkeling als Horst Schlämmer in „Wer wird Millionär“ ausgezeichnet wurde. Kerkeling nahm den Preis mit den Worten entgegen: „Das ist ja gar nicht meine Sendung“ und fügte mit Blick auf Produzent und Redakteur hinzu: „Ich kenne auch die Leute nur ganz flüchtig.“ Und als Günther Jauch erzählte, vor der Tür hätten damals Frauen Schilder „Horst, ich will ein Kind von Dir“ hochgehalten, und der Gattin des Bundespräsidenten zurief: „Sie kennen das ja, Frau Köhler“, warf sich das Publikum minutenlang weg, als sei das der erste gute Witz des Abends. Ach ja: Es war der erste gute Witz des Abends.

Als der Komiker Ralf Schmitz als Laudator auf die Bühne kam, schienen größere Teile des Publikums nicht zu wissen, um wen es sich da auf der Bühne überhaupt handelte. Laudator Peter Kloeppel beklagte sich (zu Recht), daß er zum Millionsten Mal mit seinem Landwirtschaftsstudium angekündigt wurde, Preisträgerin Anne Will (ebenso zu Recht), daß Männer es immer noch bemerkenswert finden, daß Frauen etwas können. Als Bundespräsident Horst Köhler auftrat, wirkte es kurz, als wollten ihm die Zuschauer stehende Ovationen spenden, vielleicht aus der Überraschung, offenbar doch wichtig zu sein.

Es war über weite Strecken ein überraschungsfreier Abend: Natürlich wurde für die WM-Präsentation das ZDF-Team um Johannes B. Kerner ausgezeichnet und nicht die traurigen RTL-Versuche oder Waldorf und Statler von der ARD, die aus einem merkwürdigen Wettbewerbsgeist heraus ebenfalls nominiert waren. Viele Höhepunkte des Fernsehjahres scheint es in jüngerer Zeit nicht gegeben zu haben: Matti Geschonnecks jeweils doppelt ausgezeichnete Filme „Die Nachrichten“ (beste Regie und Dagmar Manzel als beste Hauptdarstellerin) und „Silberhochzeit“ (beste Regie und Gisela Schneeberer als beste Nebendarstellerin) liefen schon im vergangenen Oktober und Januar, die Ausstrahlung der herausragenden Bella-Block-Folge „Die Frau des Teppichlegers“ liegt exakt ein Jahr zurück. Vor der Preisverleihung hatte die Jury davor gewarnt, das vergangene Fernsehjahr auf die großen Ereignisse zu reduzieren, und tatsächlich waren die eher die Verlierer des Abends. Das ZDF-Drama „Dresden“ bekam den Preis als bester Fernsehfilm, ging sonst aber leer aus, für „Die Luftbrücke“ wurde nur Ulrich Noethen als bester Nebendarsteller ausgezeichnet; die RTL-„Sturmflut“ war gar nicht erst nominiert worden. Stattdessen jubelte Jan Fedder über die unwahrscheinliche Auszeichnung als Bester Hauptdarsteller in „Der Mann im Strom“.

Ausgezeichnet wurde die feine Patchworkfamilienserie „Türkisch für Anfänger“. Als beste Sitcom setzte sich „Pastewka“ gegen „Stromberg“ durch, als beste Comedy Kurt Krömers Talkshow-Parodie „Bei Krömers“ – in einer traurigen Kategorie, die mit der Ausstrahlung des Live-Programms von Mario Barth aufgefüllt werden mußte. Und obwohl die Jury ohnehin weniger Preise vergab als in den vergangenen Jahren, nahm sich das Fernsehen noch weniger Zeit, die Preisträger in den Kategorien Kamera, Musik, Schnitt und Ausstattung zu würdigen. Kein Ausschnitt wurde gezeigt, nicht einmal die Namen der Produktionen genannt. Immerhin durften die Preisträger der Kategorien Reportage („Und du bist raus“) und Dokumentation („Die Nacht der großen Flut“) noch auf die Bühne und ein paar Sätze sagen, und für ein paar Momente wenigstens erinnerte man sich daran, daß es noch Leute gibt, die mit dem Fernsehen tatsächlich etwas erzählen oder bewegen wollen. Auch Claus Kleber, der für ein ZDF-Spezial zum Nahostkrieg ausgezeichnet wurde, erinnerte daran mit einem bewegten Appell, ein System zu bewahren, das sich Auslandskorrespondenten leisten kann und auch in schlechten Zeiten gut informiert.

Aber was von dem Abend blieb, war das Gefühl einer Branche, die schon von sich selbst gelangweilt ist. Warum soll man der beim Feiern zusehen?

(c) Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Ach du Schande. Vorletzte Woche durfte Christoph Körfer, Oberpressemufti bei ProSieben (Foto rechts), den „Popstars“-Kandidatinnen Tips im Umgang mit Journalisten geben. Und ich hab’s verpasst.

Ach du Schande. Vorletzte Woche durfte Christoph Körfer, Oberpressemufti bei ProSieben (Foto rechts), den „Popstars“-Kandidatinnen Tips im Umgang mit Journalisten geben. Und ich hab’s verpasst.

…

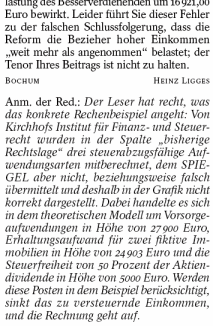

… Was für ein Glück, dass im vergangenen Jahr, als der „Spiegel“ im Wahlkampf ungeprüft und ohne Quellenangabe falsche Berechnungen von CDU-Vorzeige-Steuerfachmann Paul Kirchhof übernahm, sich ein Heinz Ligges aus Bochum darüber offenbar schriftlich bei dem Magazin beschwerte. Ich hielt es damals für einen Skandal, dass der „Spiegel“ seine halbherzige Korrektur dieses Hammers (Ausriss rechts) unauffällig im letzten Drittel der letzten Leserbriefseite versteckte

Was für ein Glück, dass im vergangenen Jahr, als der „Spiegel“ im Wahlkampf ungeprüft und ohne Quellenangabe falsche Berechnungen von CDU-Vorzeige-Steuerfachmann Paul Kirchhof übernahm, sich ein Heinz Ligges aus Bochum darüber offenbar schriftlich bei dem Magazin beschwerte. Ich hielt es damals für einen Skandal, dass der „Spiegel“ seine halbherzige Korrektur dieses Hammers (Ausriss rechts) unauffällig im letzten Drittel der letzten Leserbriefseite versteckte