Was ist so schlimm daran, Kai Diekmann zu fotografieren?

Das ist keine rhetorische Frage, sondern eine ernst gemeinte: Was ist daran so schlimm? Wenn man zu den sorgfältig ausgewählten Bildern des „Bild“-Chefredakteurs und seiner Frau bei öffentlichen Empfängen oder Privataudienzen beim Papst auch mal eins sieht, wo er sich vielleicht etwas unglücklich bückt. Wenn man zu den Episoden aus dem Privatleben von Herrn Diekmann und Frau Kessler, die sie über viele Folgen in einer Kolumne für die „Für Sie“ beschrieben hat, auch die passenden optischen Eindrücke bekommt. Wenn man sich ein Bild machen kann vom dem Mann, der so viel Einfluss auf das hat, worüber wir alle reden, und ihn in zutiefst menschlichen Posen sieht: beim Joggen, beim Nasepopeln, in dem Moment, wo er sich versehentlich im Café mit Kuchen bekleckert hat.

Ist das Schlimme daran, dass man Kai Diekmann die Kontrolle darüber nimmt, welche Bilder er von sich in der Öffentlichkeit sehen will? Dass man ihn der lästigen Situation aussetzt, gelegentlich ein Fotohandy auf sich gerichtet zu sehen? Dass er das Gefühl bekommt, nichts mehr tun zu können, ohne dabei beobachtet zu werden? Dass auf diese Weise Details über Diekmanns Privatleben herauskommen könnten, die er eigentlich privat halten wollte? Dass die Gefahr besteht, dass Leute im falschen Ehrgeiz, ein ganz besonderes Foto zu schießen, strafrechtliche Grenzen überschreiten?

Was genau ist so schlimm daran, Kai Diekmann zu fotografieren?

Oder ist das Schlimme der öffentliche Aufruf dazu? Menschen überhaupt erst auf die Idee zu bringen, etwas zu tun, was sie (als Bewohner bestimmter Stadtteile, als Besucher bestimmter Veranstaltungen, bei zufälligen Begegnungen) jederzeit tun könnten?

Natürlich haben wir mit kritischen Reaktionen auf die BILDblog-Aktion „Fotografiert Kai Diekmann!“ gerechnet. Diese Debatte ist eines ihrer Ziele. Aber in vielen Fällen erscheint mir die Kritik bislang sehr reflexhaft. Als ob es einen Konsens gebe, dass solche Fotos von jemandem, die nicht bei offiziellen Auftritten entstehen, eigentlich unzulässig sind. Das Gegenteil ist der Fall: Es gibt einen breiten Konsens in unserer Gesellschaft, jenseits irgendwelcher Gesetze, dass solche Fotos zulässig sind. Dass Prominente sich sowas gefallen lassen müssen. Alle Medien sind voll von solchen Aufnahmen, nicht nur „Bild“. Auch der „Stern“, die „Bunte“, ARD und ZDF, die Boulevardmagazine der Privatsender. Das ist nichts besonderes mehr, das ist Alltag, ob mir das gefällt oder nicht. (Mir gefällt es nicht.) So zu tun, als sei diese Art von Fotos geächtet und nur das vermeintliche Schmuddelblatt „Bild“ würde sich darüber hinwegsetzen, ist absurd.

Als der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilte, dass auch Prominente wie Caroline von Monaco das Recht haben, auf der Straße zu gehen, im Café zu sitzen oder Fahrrad zu fahren, ohne dass Aufnahmen davon hunderttausendfach kommerziell verbreitet werden, entrüstete sich nicht nur Kai Diekmann über das Urteil. Die Chefredakteure von „Stern“, „Spiegel“, „Focus“, „Bunte“ und anderen protestierten mit einem gemeinsamen Aufruf, und die Verlegerverbände übten massiven Druck auf die Bundesregierung aus, gegen das Urteil vorzugehen. Anscheinend ist eine große Mehrheit der deutschen Medien der Meinung, dass sie (und wir, die Leser) auf solche privaten Aufnahmen nicht verzichten können.

Ich bin anderer Meinung. Aber dass die Mehrheit der Medien solche privaten Aufnahmen, die keinem anderen Interesse dienen, als die Schaulust des Publikums zu bedienen, für unverzichtbar hält, ist eine Tatsache.

Woher kommt dann aber dieses Ausmaß an Empörung, wenn wir angekündigt haben, diesen vielen Fotos auch welche von Kai Diekmann hinzufügen zu wollen? Nur weil das auch gegen das Caroline-Urteil verstoßen könnte, das von einem großen Teil der Öffentlichkeit ohnehin nicht wirklich anerkannt wird?

Wie kommt es, dass Kritiker von einer „Hetzjagd“ reden? Dass einer, der falsch behauptet, wir wollten „heimlich“, etwa vor Diekmanns Haustür geschossene Fotos, sich sogar an die Kriegshetze der Nationalsozialisten im Dritten Reich erinnert fühlt: Es scheine, als führten wir „so eine Art ‚Wollt Ihr den totalen Krieg‘-Strategie“?

Warum sind sich so viele anscheinend einig, dass unsere Aktion eine „‚Bild‘-Methode“ ist und wir damit auf „‚Bild‘-Niveau“ abgerutscht sind? Wo wir noch nicht ein Foto veröffentlicht haben? Der Einsatz von Leser-Reportern ist keine „Bild“-Methode: Die „Saarbrücker Zeitung“ war eine der ersten, die das Mittel eingesetzt hat, der „Stern“ ist auch groß eingestiegen.

Die „Bild“-Methode ist etwas anderes. Die „Bild“-Methode ist es, Menschen zu bezahlen, die das Haus von Prominenten rund um die Uhr beschatten. Die „Bild“-Methode ist es nach Aussage von Betroffenen, Menschen mit Fotos zu erpressen und zum Wohlverhalten zu erzwingen. Die „Bild“-Methode ist es, auch Kinder in die Recherche einzuspannen. Die „Bild“-Methode ist es, sich bei der Veröffentlichung von Fotos immer und immer wieder über elementarste Rechte der Betroffenen und der Angehörigen hinwegzusetzen. Die „Bild“-Methode ist es, nicht nur Prominente in privaten Situationen zu zeigen, sondern auch Nichtprominente, die von Leser-Reportern „erwischt“ wurden, nach Belieben und mit nicht immer ausreichender Recherche an den Pranger zu stellen.

Es ist keine rhetorische Frage: Was ist so schlimm daran, Kai Diekmann zu fotografieren? Was ist so schlimm daran, dazu aufzurufen?

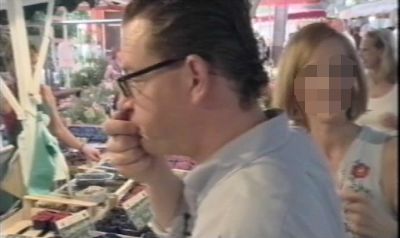

Abbildung: „Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann probiert eine Kirsche auf dem Hamburger Isemarkt. Aus einer NDR-Reportage über „Hamburgs heimliche Herrscher“ vom 21.12.2004. Unkenntlichmachung von mir.