Autor: Stefan Niggemeier

Konvergenz, Konsistenz, Inkontinenz: Die „Deutsche Content Allianz“

In der „Deutschen Content Allianz“ haben sich die Dieter Gornys dieses Landes zusammengeschlossen. Sie versuchen, sich vor dem Ertrinken zu bewahren, indem sie sich gegenseitig umklammern und das Wasser beschimpfen.

Es fiele mir leichter, ihnen dabei zuzusehen, wenn nicht ARD und ZDF ohne Not zu ihnen ins lecke Boot gestiegen wären — zwei Institutionen, die nicht zuletzt aufgrund ihrer Finanzierung durch das Volk in einer fundamental anderen Position sind, was die Herausforderung betrifft, sich in einer digitalen Welt professionelle kreative und journalistische Produktionen leisten zu können.

Insbesondere die WDR-Intendantin und amtierende ARD-Vorsitzende Monika Piel scheint sich aber zu einer Überlebensstrategie entschlossen zu haben, die auf dem Gedanken beruht, dass dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk nichts passieren kann, solange er sich nur eng genug an seine natürlichen Gegner kuschelt. Die Interessen der Gebührenzahler müssen demgegenüber im Zweifel zurückstehen. (Mehr dazu in den nächsten Tagen an dieser Stelle.)

Jedenfalls hat die „Deutsche Content Allianz“, die man vielleicht treffender als den Verband der urheberrechteverwertenden Industrie bezeichnen könnte, gestern die Bundesregierung dazu aufgefordert, das ACTA-Abkommen unverzüglich und unverändert zu unterzeichnen. Es sagt schon viel aus, dass die „Deutsche Content Allianz“ ACTA als ein „Abkommen zum Schutz vor Internetpiraterie“ bezeichnet – dass sich die „Piraterie“, mit der sich der Vertrag beschäftigt, keineswegs auf das Internet beschränkt, verschweigen die beteiligten Verbände im Sinne einer klareren Desinformation.

Inhaltlich ist zum Streit um ACTA an anderen Stellen reichlich gesagt worden; ich möchte hier vor allem die verräterische Sprache in diesem Dokument würdigen. Die ganze hilflose Traurigkeit offenbart schon die Überschrift: „Deutsche Content Allianz fordert Bundesregierung zur konsistenten Positionierung zum Urheberrecht auf“. Man muss sich das bildlich vorstellen, Monika Piel und Dieter Gorny auf einer Demonstration vor dem Kanzleramt, in den Händen identische Plakate mit der Aufschrift: „Mehr Konsistenz wagen!“ Die vage und harmlos klingende Forderung steht in Wahrheit für einen Wunsch, wie er radikaler kaum sein könnte: Urheber-, oder genauer: Verwertungsrechte sollen durchgesetzt werden ohne lästige Abwägung mit anderen Rechten, mit denen sie kollidieren. Mit irgendeiner „konsistenten Positionierung“ ist exakt diese Positionierung gemeint — konsistent in ihrer Absolutsetzung eines Interesses.

Die „Deutsche Content Allianz“ fordert weiter laut ihrer Pressemitteilung:

Es seien jetzt eindeutige Signale notwendig, die Reform anpacken und durchsetzen zu wollen, da sonst die Gefahr einer Kluft zwischen der deutschen Kreativwirtschaft und den Gruppen unserer Gesellschaft, die den Schutz des geistigen Eigentums als einen Angriff auf die Freiheit im Internet diskreditierten, bestehe.

Ignorieren wir einmal die Problematik des Begriffes vom „geistigen Eigentums“ an sich, der eine Vergleichbarkeit mit tatsächlichem Eigentum suggeriert, die von der Content-Lobby politisch gewollt, aber in vielerlei Hinsicht irreführend ist. Abgesehen davon also: Ist das nicht rührend? Die Rechtindustrie sorgt sich, dass sich da womöglich, vielleicht, wenn man nicht aufpasst, in Zukunft eine Kluft auftun könnte. Als wäre diese Kluft nicht längst ein gewaltiger Canyon. Als würde es helfen, wenn die Bundesregierung „eindeutige Signale“ geben würde, Reformen „anpacken“ zu wollen. Und als würde sich die Kluft dadurch verringern, dass der Gesetzgeber auf der einen Seite des Grabens ein Flatterband als Absperrung zieht.

Die „Deutsche Content Allianz“ diskreditiert berechtigte Sorgen um die Freiheit des Internets als Diskreditierung. Und dann beteuert sie:

Diese Freiheit sei ein hohes, unbestrittenes Gut, solange sie nicht als Rechtlosigkeit interpretiert werde.

Da hat vermutlich Freud zugeschlagen. Niemand – außer vielleicht die Musikindustrie in ihren feuchtesten Träumen – käme auf die Idee, Freiheit als Rechtlosigkeit zu interpretieren. Freiheit im Internet wäre ja in ihrer extremsten Interpretation gerade das Recht, alles zu tun, was man will. Die Autoren wollten wohl sagen, Freiheit sei gut, solange sie nicht als Gesetzeslosigkeit interpretiert werde. Nicht einmal das ist ihnen gelungen.

Nun wird die „Deutsche Content Allianz“ geradezu selbstkritisch:

Von der Kreativwirtschaft müsse offenbar in diesem Zusammenhang noch stärker als bisher vermittelt werden, dass sie mit dem für alle Kreativen und die Vermittler ihrer Werke existenziellen Schutz des geistigen Eigentums keineswegs Barrieren in der digitalen Internetwelt errichten wolle, sondern es zusammen mit zeitgemäßen Angeboten längst als unverzichtbare Zukunftssicherung begriffen hätte.

Hat jemand eine Idee, worauf sich das kleine „es“ beziehen könnte, das die „unverzichtbare Zukunftssicherung“ (wessen?) darstellt? Es, das „geistige Eigentum“? Es, das hier ungenannte Internet?

Die Content-Industrie braucht geistiges Eigentum zusammen mit zeitgemäßen Angeboten? Sie braucht das Internet zusammen mit zeitgemäßen Angeboten? Was?

Weiter im Text:

Gerade bei einer Generation, in der viele ohne jedes Unrechtsbewusstsein für „digitalen Diebstahl“ aus Schule und Elternhaus in die große Welt des Internets entlassen worden seien, verlange dies viel Aufklärung und vor allem Diskussionsbereitschaft, wie sie die vor knapp einem Jahr gegründete Deutsche Content Allianz bereits bei ihrer Gründung öffentlich angeboten hatte.

Ich weiß nicht, welche Generation die „Deutsche Content Allianz“ genau meint. Ich ahne aber, welche Generation da schreibt, wenn sie das Bild bemüht von Kindern, die „aus Schule und Elternhaus in die große Welt des Internets entlassen“ wird. Es ist ein vielfach perfides Bild: Es behauptet, dass die Kinder klauen wie die Raben. Es gibt Eltern und Lehrern die Schuld, dass die Kinder angeblich klauen wie die Raben. Und es stellt das Internet selbst als verkommenen Ort dar, in den die Kinder umziehen, nachdem sie die bürgerlichen Institutionen verlassen haben.

Der letzte Absatz ist mein Lieblingsabsatz:

Die Vertreter der Deutschen Content Allianz kritisieren, noch gelte für zu viele der Schutz des geistigen Eigentums und die Freiheit im Internet als unüberbrückbare Kluft. Das schlage sich auch in der praktischen Politik durch ein Auseinanderdriften von Medien- und Netzpolitik nieder. Politik, Medien und Gesellschaft seien gemeinsam aber einmal unter der Überschrift „Konvergenz“ angetreten. Auch wenn dies stets eine besondere Herausforderung dargestellt habe, dürfe man es nun nicht aus den Augen verlieren, argumentieren die Köpfe der Deutschen Content Allianz.

Politik, Medien und Gesellschaft sind gemeinsam einmal unter der Überschrift „Konvergenz“ angetreten. Das muss selbst in der Phrasenwelt eines Markus Schächter ein rekordverdächtig quatschiger Satz sein. Man wüsste so gerne, wo sie alle, wir alle, angetreten sind. Und wofür. Und wer die Überschrift gemacht hat. Und ob es auch eine Unterzeile gab. Und natürlich überhaupt, wer oder was da mit wem oder was konvergiert?

Unterdessen befindet sich übrigens Frau Piel in Verhandlungen mit den Zeitungsverlegern, den Online-Journalismus in Deutschland aufzuteilen: In Video und Audio, wofür die Öffentlich-Rechtlichen zuständig wären, und Texte, was die Verlage machen würden. –Frau Piel? Die Konvergenz hat angerufen für Sie. Sie möchte ihre Überschrift zurückhaben.

Immerhin stellen ARD, ZDF, Privatsender, Produzenten, Musikindustrie, Filmwirtschaft, Buchhändler und GEMA am Ende noch einmal gemeinsam fest, das sie „es“ nicht aus den Augen verlieren wollen. Was auch immer damit gemeint sein mag.

Diese Erklärung ist ein aufschlussreiches Dokument. Es macht anschaulich, in welchem Maße ein Verein, der behauptet, für die Existenz hochwertiger Inhalte zu stehen, nicht einmal in der Lage ist, selbst einen Inhalt zu formulieren, der verständlich, sprachlich richtig und inhaltlich korrekt ist. Die Presseerklärung ist mit all ihrem Sprachmüll und ihrer Gedankenlosigkeit ein Dokument der Hilflosigkeit. Aber ich fürchte, so niedlich es wirkt, wie ungelenk da die Branchengrößen mit Förmchen werfen, so hart ist in Wahrheit der Druck, den sie hinter den Kulissen auf die Politik ausüben. Die „Deutsche Content Allianz“ bezieht sich in ihrer Pressemitteilung sogar zustimmend auf einen Brief diverser Verbände an Abgeordnete des EU-Parlaments, der mit zutiefst antidemokratischer Haltung die Proteste gegen ACTA skandalisierte.

Das größte Ärgernis aber bleibt für mich, dass die öffentlich-rechtlichen Sender bei alldem mitmischen. Von Sascha Lobo kommt der treffende Satz: „Inhalte nennt man in Deutschland immer dann ‚Content‘, wenn jemand damit Geld verdienen will.“ Was haben ARD und ZDF, deren Aufgabe es ist, von unseren Gebühren Programme für uns zu machen, in dieser „Content Allianz“ zu suchen?

Kein Baklog in diesem Jahr

Flausch am Sonntag (41)

Kontraste über Baku

Schade, dass noch die Werbung für James Bond dazwischenlag. Das wäre sonst gestern ein noch eindrucksvollerer Übergang gewesen zwischen „Unser Star für Baku“ und dem kleinen Beipackzettel für die Castingshow, den das Politmagazin „Kontraste“ im Anschluss produziert hat:

Dafür kann man den föderalen Wahnsinn der ARD lieben, dass er gelegentlich diese Form von Binnenpluralismus fördert. Ich mag mir das einbilden, aber die Schrifttafeln noch vor dem Vorspann und der Tonfall des Kürzestberichtes, der dann folgt, wirkten fast ein bisschen angepisst. So, als wären die Journalisten des RBB entschieden unglücklich darüber, in welchem Maße die Vorentscheidshow, die der NDR verantwortet, konsequent ausblendet, unter welch heiklen Bedingungen da in diesem Jahr der Musikwettbewerb stattfindet, für den man mit unbeirrbarer Routine einen deutschen Teilnehmer sucht.

Nun könnte man natürlich sagen, dass so Menschenrechtskram nicht in eine bunte Unterhaltungsshow gehört. Oder jedenfalls, dass die Leute das da nicht sehen wollen. Andererseits spricht gerade wenig dafür, dass die Leute das sehen wollen, womit die ARD und ProSieben anstelle irgendeiner Art von Substanz die Show aufblähem: die immer gleichen Blasen von den immer gleichen Nasen. Endlose Wiederholungen von Zusammenschnitten von Wiederholungen von Zusammenschnitten.

Nichts in dieser Show wird nur einmal oder von nur einem gesagt. Ein Mehltau von Bräsigkeit liegt über allem, und die erste halbe Stunde wirkt regelmäßig, als wollte man mit Gewalt jedem Zuschauer die Gelegenheit zum gründlichen Nachdenken geben, ob man nicht doch Besseres zu tun hat, als sich das anzusehen, die Bücher im Regal abwechselnd nach Farbe und Größe sortieren, zum Beispiel.

„Unser Star für Baku“ scheint die Pflicht zu haben, möglichst viel Sendezeit zu füllen, dabei aber nichts zu tun, an das man sich drei Sekunden nach der Austrahlung noch erinnern könnte. Tiefpunkt ist regelmäßig der Besuch bei dem Mann im Green Room, der die traurigste Aufgabe im deutschen Fernsehen hat: Gut gelaunt Werbung für die zombiehaften ARD-Popwellen zu machen, die die Show mit lustigen Aktionen im Internet begleiten.

Es ist nicht so, dass der Austragungsort gar nicht vorkommt in der Show: Wir sehen bunte Werbefilmchen von Baku und hören dazu die ursprünglich mal als Parodie gemeinte Stimme von dem Mann, der demnächst sein 750-jähriges Dienstjubiläum als Off-Sprecher bei allen Raab-Sendungen feiert. Interessanterweise heißt es dabei über die „Kristallhalle“, die gerade in Baku entsteht und in der das Finale Ende Mai stattfinden wird, dass sie „eigens“ für den Song Contest gebaut werde. Das widerspricht der offiziellen Propaganda-Version der European Broadcasting Union EBU, die den Grand-Prix veranstaltet. Seit es heftige Auseinandersetzungen um Zwangsräumungen von Häusern in der Nähe der Baustelle gibt, betont die EBU, dass der Bau der Halle und der Song Contest gar nichts unmittelbar miteinander zu tun hätten, um keine Verantwortung für Kollateralschäden übernehmen zu müssen.

Ich habe in Baku das Gefühl gehabt, dass sich die EBU in unangenehmer und unnötiger Weise zum Komplizen des Regimes macht, für das der Song Contest ein Mittel ist, sich Europa als ein modernes, weltoffenes Land zu zeigen, das es in entscheidender Hinsicht nicht ist. Die Unmöglichkeit oder Feigheit, im deutschen Vorentscheid das Thema Menschenrechte zumindest anzusprechen, macht auch keinen guten Eindruck.

Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning, hat — zum Unmut des ARD-Verantwortlichen — Briefe an alle Kandidaten und Jury-Mitglieder geschickt. Er fordert sie darin nicht zum Boykott auf, sondern bloß dazu, sich zu informieren und sich zu verhalten. Das Ergebnis? Die Jury-Frau Alina Süggeler wagte immerhin in der Umbaupause (!) der Harald-Schmidt-Show, die nur im Internet gezeigt wird, folgendes, äh, Statement:

Schmidt: Fährst Du dann auch nach Baku?

Süggeler: Ich glaube, eher nicht.

Schmidt: Warum?

Süggeler: Da bewegen wir uns jetzt auf dünnem Eis.

Schmidt: Politische Missstände?

Süggeler: Ja, ich find schon. Es ist schwierig, sich da zu positionieren. Und sich da auch wirklich richtig zu positionieren, ohne dass man jemandem Unrecht tut. Aber wenn ich nicht unbedingt vor Ort sein muss, dann lass ich das, glaube ich, aus.

Schon das ist zuviel verlangt? Dass wir uns informieren und, mit aller nötigen Zurückhaltung, eine Haltung zu einem Ereignis finden, an dem wir mitwirken? Eine Haltung, die man offen vertreten kann, was bei uns — anders als in Aserbaidschan — problemlos möglich ist?

Ich nehme mal zugunsten der Verantwortlichen von „Unser Star von Baku“ an, dass es nicht ähnliche Überlegungen waren, die sie dazu brachten, das Thema aus der Sendung fernzuhalten. Sondern nur der Glaube, dass die Zuschauer das nicht sehen wollten. Dabei hätte es vielleicht ein paar Leuten gefallen, für drei Minuten etwas zu sehen, in dem es um etwas geht, und nicht noch eine Floskel von Herrn Raab, nicht noch ein lustiger Blick hinter die Kulissen, nicht noch eine Erklärung, was eigentlich so ein Green Room ist.

Gut, man hätte dafür vielleicht einen anderen Sprecher finden müssen als den lustigen Mann mit der Kieksstimme von „TV Total“.

Wolf Schneider hat „Jehova“ gesagt

Zugegeben: Ich habe mir „Das neue Handbuch des Journalismus und des Online-Journalismus“ nur wegen der Stellen gekauft. Viele schlimme Stellen hatte ich erwartet, nachdem sich mehrere Blogs in einen kleinen Empörungsrausch geschrieben haben. Die Autoren Wolf Schneider und Paul-Josef Raue, so der Tenor, hätten ihre Arroganz und Ahnungslosigkeit, was das Internet angeht, in bestürzender und entlarvender Weise zur Schau gestellt.

Doch das Buch hält nicht, was seine Kritiker versprechen. Ich habe darin keine „Steinzeitansichten über Zukunfts-Journalismus“ entdeckt, kein „schockierend schlechtes Machwerk“, nicht einmal einen fast bewundernswerten „Mut, ohne irgendeine Recherche zum Thema ein paar steile Thesen aufzustellen“.

Die Kritiker tun Wolf Schneider unrecht, und das ärgert mich schon deshalb, weil es dadurch so wirken könnte, als hätte Wolf Schneider recht.

Der Journalist, Journalistenausbilder und Journalistenhandbuchherausgeber Christian Jakubetz („‚Universalcode‘ — der neue Standard der Journalismus-Lehre“) empört sich über das Buch:

Um welch merkwürdige Haltung handelt es sich eigentlich, wenn zwei Journalistenausbilder jungen Journalisten die Vorzüge einer Onlineredaktion vor allem so anpreisen, als dass dort niemand gegenliest und man dort Texte, die für die hochwertige Zeitungsredaktion unverdaulich sind, irgendwie noch unterbringen kann? Online als Müllschlucker, als Resteverwerter, als Spielwiese, die Driving Range für alle, bei denen es für die journalistische Platzreife nicht ganz reicht? Doch ja, das glauben Schneider und Raue allen Ernstes — um es am Ende des Kapitels nochmal ausdrücklich zu bekräftigen (extra fett gesetzt): Wer diesen ganzen Technikkram also halbwegs beherrsche, der „hat als Anfänger große Chancen, zumal viele Zeitungsredakteure Online wenig achten und beachten“.

Es ist sicher kein Zufall, dass Jakubetz hier nur einen Halbsatz wiedergibt. Im Zusammenhang hätte das Zitat nämlich seine Unterstellungen nicht gedeckt. Es lautet vollständig so:

Online-Redaktionen arbeiten wie Zeitungsredaktionen, nur viel schneller und viel härter. Wer sich vom Zeitdruck nicht drangsalieren lässt, wer die Technik souverän beherrscht, wer auch mal auf eigene Faust recherchiert und mit fertigen Texten und Bildern in die Redaktion kommt — der hat als Anfänger große Chancen, zumal viele Zeitungsredakteure Online wenig achten und beachten.

Keineswegs wird hier „Online als Müllschlucker“ beschrieben, sondern als Medium, das Freiräume bietet, wenn man sie zu nutzen versteht. Ich halte jedes Wort in diesem Zitat für zutreffend und sogar für schwer bestreitbar.

Wenn „man“ (Jakubetz benutzt das Wort im Wulffschen Sinne als „ich“) die folgenden Zitate aus dem Buch liest, fällt einem (ihm) die Kinnlade runter:

- Die meisten Leser wollen gar nicht mehr lesen, sie verzweifeln vor der Masse der Informationen – und wenden sich im Internet gleich den Vergnügungen und Zerstreuungen zu, die einen Mausklick entfernt liegen.

- Der Dialog im Internet besteht zum Großteil aus Schwachsinn und Dampfplauderei; er kostet mehr Zeit als er Gewinn bringt.

Darüber kann man sicher streiten. Ich halte zum Beispiel den ersten Teil des Dialog-Satzes für wahr und den zweiten für falsch, aber bezeichnend ist auch hier wieder, dass Jakubetz den Zusammenhang weglässt. Die Sätze stehen am Ende der folgenden Ausführungen:

Das Internet wirbelt den Journalismus durcheinander.

Das Internet macht einen Traum wahr, den Traum der Unendlichkeit von Raum und Kommunikation:

- Ist der Raum auf einer Zeitungsseite endlich, so sind die Räume im Internet unendlich. Jeder schreibt so lange und so viel, wie er will; er stellt alle Materialien, die er genutzt hat, neben seine Artikel und macht dem Leser das Wissen nutzbar, das er hat.

- Ist die Zeitung eine Einbahnstraße der Kommunikation, so bietet das Internet die Chance des Dialogs mit der denkbar kleinsten Verzögerung: Ich schreibe, mein Leser reagiert sofort — und umgekehrt.

Doch der Weg vom Traum zum Alptraum ist kurz:

- Die meisten Leser wollen gar nicht mehr lesen, sie verzweifeln vor der Masse der Informationen – und wenden sich im Internet gleich den Vergnügungen und Zerstreuungen zu, die einen Mausklick entfernt liegen.

- Der Dialog im Internet besteht zum Großteil aus Schwachsinn und Dampfplauderei; er kostet mehr Zeit als er Gewinn bringt.

Schneider und Raue beschreiben Traum und Alptraum, Theorie und Praxis, fantastische Möglichkeiten und ernüchternde Realitäten. Natürlich lässt sich darüber streiten, ob sie zu pessimistisch sind. Aber so zu tun, als hätten sie sich mit dieser Beschreibung als Nichtswisser und Nichtnachdenker zu erkennen gegeben, halte ich für abwegig.

Thomas Knüwer klagt über das Buch:

Hier wird der Online-Journalismus nicht als Chance dargestellt, als weites Feld, in dem sich die Träume all jener erfüllen, die Leidenschaft für diesen Beruf empfinden.

Im Zweifel bin ich da eher bei Schneider und Raue. Ich bin begeistert von den journalistischen Möglichkeiten des Internets. Aber ich würde nicht suggerieren wollen, dass sich hier „die Träume all jener erfüllen, die Leidenschaft für diesen Beruf empfinden“, dazu weiß ich von zu vielen Träumen, auch eigenen, die sich bislang nicht erfüllt haben.

Im Übrigen schreiben Schneider und Raue:

Wer klug ist, integriert die Kritik der Leser in seinen Online-Auftritt, antwortet ihnen, diskutiert mit ihnen. Er legt seine Quellen offen, es sei denn, sie sind vertraulich, und lässt Fragen zu (…).

Es ist bemerkenswert, wie manipulativ und sinnentstellend Jakubetz aus dem Buch zitiert, wenn er sich gleichzeitig darüber empört, dass das Buch nicht richtig zitiert. Schneider und Raue schreiben Thomas Knüwer folgende Worte zu:

„Online-Redakteure sind die dummen Textschrubber, die nichts können.“

In Wahrheit hatte Knüwer gesagt:

„Aber Onliner sind aus Sicht vieler Printkollegen nur die dummen Textschrubber, die nichts können.“

Das ist ein außerordentlich peinlicher Fehler. Aber im Gegensatz zu Jakubetz spricht nichts dafür, dass Schneider und Raue Knüwer absichtlich sinnentstellend zitieren. Jakubetz behauptet, Knüwer sei ihr „Kronzeuge“ dafür, dass im Internet nur Schrott stehe. Doch im Buch heißt es (wie auch Jakubetz schreibt):

„Online-Redakteure sind die dummen Textschrubber, die nichts können“, sagt Ex-Handelsblatt-Redakteur Thomas Knüwer. Mit solch einer Arroganz urteilen Zeitungsschreiber nicht selten, doch die Klage hat einen wahren Kern.

Knüwers Zitat ist nicht Beleg für die Schlechtheit des Internets, sondern für die „Arroganz“ vieler Zeitungsschreiber. In diese Argumentation hätte Knüwers korrektes Zitat genauso gepasst. Es gab keinen Grund, ihn bewusst falsch zu zitieren, weshalb man vielleicht einfach davon ausgehen könnte, dass es sich um eine schlichte Panne handelte, und von der Palme herunterklettern, statt sich etwas von ihr herunterzuwedeln.

Den „wahren Kern“ der „Arroganz“ beschreiben Schneider und Raue übrigens so:

Onliner schreiben unermüdlich Texte um, die sie als Rohfassung vom Newsdesk bekommen; sie kürzen, bearbeiten PR-Texte, indem sie zumindest die Quelle angeben; sie füllen eben das Internet und nicht selten tun sie es ohne Sinn und Verstand.

Auch das findet Jakubetz wieder empörend, dabei lässt es sich tausendfach belegen. Das Problem ist nicht die Aussage, sondern ihr Absender. Von Ahnungslosen wie Wolf Schneider wollen wir uns nicht sagen lassen, wie traurig die journalistische Online-Realität ist.

Die Angriffe auf Schneider und Raue sind auch deswegen so wütend, weil die beiden als Stellvertreter für die ganze Gattung der Dinosaurier stehen. Deshalb wirkt es unfreiwillig komisch, wenn Ulrike Langer in ihrem Blog den beiden vorwirft, von einem „Krieg“ zu sprechen, der im Internet zwischen Journalisten und Bloggern herrsche — als würden die Reaktionen der Blogger das nicht bestätigen.

Dabei ist auch die Kriegs-Beschreibung im Buch recht ausgewogen. Das Kapitel, in dem sie steht, trägt den Titel: „Was Journalisten von Bloggern lernen können.“ Es referiert erst die wütendsten Angriffe aus der Presse auf Online-Amateure, spricht dann davon, dass durch die digitale Revolution ein „epochaler Machtwechsel“ stattgefunden habe, und wägt dann ab:

Dass [Journalisten] gleichzeitig die Schleusenwärter sind, Leute also, die entscheiden, was überhaupt zur Veröffentlichung durchgelassen werden soll — das hat einen Vorteil und einen Nachteil auch. Der Vorteil: Sie ließen und lassen das ganz und gar Gleichgültige und das offenbar Unsinnige und Erlogene nicht herein; sie wägen und prüfen, und sie haften für das, was sie passieren lassen und wie sie es tun. Der Nachteil: Dabei treffen sie natürlich auch Fehlentscheidungen — fahrlässig, verblendet oder korrumpiert. So oder so: Eine Minderheit entschied allein, was die Mehrheit wissen konnte. Überwiegend entschied sie kritisch und gescheit. Aber keineswegs immer.

Auch hier kann man wieder über die Gewichtung streiten. Aber die Kritiker reagieren, als hätten Schneider und Raue „Jehova“ gesagt.

Schneider und Raue äußern sich nicht übermäßig schmeichelhaft über Blogger. Aber sie tun das auch nicht über Journalisten. Sie schreiben etwa, unter den Journalisten gebe es eine „ziemlich kleine Minderheit von solchen, die sich redlich plagen, das Unwichtige auszusondern und das Verworrene zu erklären, wie sie es ihren Mitbürgern schuldig sind“.

Die Kritiker werfen dem Buch überkommenes Schwarz-Weiß-Denken vor, dabei haben sie sich selbst in einem viel größeren Maße auf ihrer Seite der Front in den Schützengraben eingebuddelt.

Die Ahnungslosigkeit der „Buch“-Autoren machen mehrere Kritiker auch daran fest, dass sie das Wort „Blog“ „grammatisch falsch“ verwenden. Gemeint sind im Buch häufig vorkommende Formulierungen wie:

Blog und Twitter haben aber ebenfalls ihre Unschuld längst verloren.

Das liest sich, ohne Frage, merkwürdig. Schneider und Raue benutzen das Wort „Blog“ als Singularetantum, als Einzahl, die für das Ganze steht. Sie formulieren „Blog und Twitter haben der Presse geholfen“, wie sie sagen könnten: „Fernsehen und Hörfunk haben der Presse geholfen“. Das ist unüblich und gewöhnungsbedürftig. Ist es schlimm? Anders gefragt: Wenn das Buch tatsächlich vor furchtbaren Dummheiten strotzen würde, wie etwa Ulrike Langer behauptet (ohne es gelesen zu haben), müsste man sich dann an solchen Nebensächlichkeiten abarbeiten?

Es gibt vieles, was an dem Buch und seinen Autoren auszusetzen ist. Schneiders Eitelkeit scheint inzwischen pathologische Ausmaße angenommen zu haben. Was ihn und Raue überhaupt qualifiziert, über Online-Journalismus zu schreiben, ist mir schleierhaft. Ein größeres Missverständnis in dem Buch scheint mir darin zu liegen, dass es behauptet, der einzelne Mensch könne sich nur dann gut im Internet informieren, wenn „Journalisten klassischen Stils den Mahlstrom der Blogs und tweets sichten und gewichten“. Dass es inzwischen ganz andere Instanzen gibt, die diese Sichtung und Gewichtung für den Einzelnen vornehmen, und dass der „Mahlstrom der Blogs und tweets“ gerade auch von klassisch-journalistischen Inhalten angetrieben wird, das scheint den Autoren fremd zu sein.

Dirk von Gehlen hat im selben Zusammenhang, aber mit umgekehrter Stoßrichtung einen wunderbaren Satz des Philosophen Hans-Georg Gadamer zitiert:

Ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte.

Das ist, fürchte ich, das Hauptproblem der Reaktionen vieler Blogger auf Wolf Schneider und sein Buch und vieler „Shitstorms“ überhaupt: Sie diskutieren nicht, inwiefern der Andere möglicherweise unrecht hat, sondern sprechen ihm pauschal jede Ahnung ab.

Das geht im konkreten Fall gerne auf Kosten der eigenen Aufrichtigkeit. Das Buch sei „eine Warnung vor dem Internet“, schreibt Thomas Knüwer — unbelegt und unbelegbar. Und den Autoren unterstellt er, sie hofften:

„die Veränderung der Welt aufhalten zu können, indem sie schreiben, dass sie sich nicht verändere und wenn, dann zum üblen.“

Wenn die so wären wie er, würden sie lautstark eine Berichtigung verlangen. Denn Schneider und Raue zählen ein ganzes Kapitel lang auf, wie dramatisch das Internet die Welt verändert: „das Leben“, „den Alltag der Menschen“, „die Wahrheit“, „die Mächtigen“, „die Nutzung von Medien“, „die Märkte“, „die Verlage“, „die Redaktionen“. Sie beschreiben diese „Revolution“ aus einer skeptischen — meiner Meinung nach zu skeptischen — Perspektive. Aber sie schreiben in diesem Zusammenhang auch:

Als Zeitungen konkurrenzlos waren, konnten sie die Leser (…) auch mit langweiligen Texten, oberflächlichen Recherchen und unscharfen Bildern halten. Diese Verachtung des Publikums war immer schon verwerflich, aber lange folgenlos. Heute kann sie Zeitungen in den Ruin treiben.

Lustig. Wenn es nicht von Wolf Schneider wäre, könnte es von Thomas Knüwer sein.

Vorsprung durch Technik (2)

Ich mache manchmal den Fehler, beim Medienaggregator Turi2 auf die Anzeigen zu klicken. Neulich brachte mich eine Werbung des „Focus“ dazu, die mit der überraschenden Zeile „Einzigartig erfolgreich im Wettbewerb“ lockte.

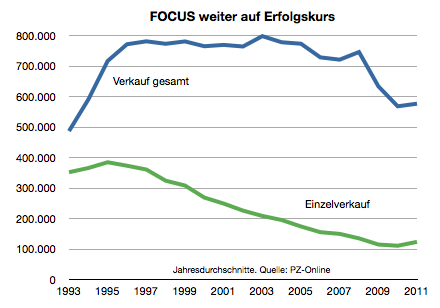

Tatsächlich gewinnt der „Focus“ gerade gegen den Trend an Auflage. „Stern“ und „Spiegel“ verkaufen aber immer noch, grob gerechnet, je eineinhalb Mal so viele Hefte; am Kiosk sind sie etwa dreimal so erfolgreich wie der „Focus“.

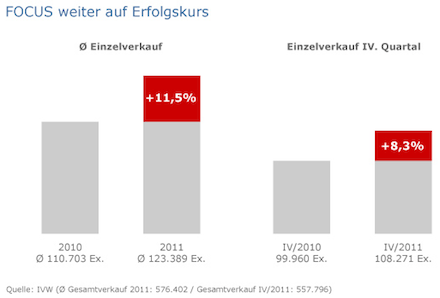

Wenn man auf das Banner klickt, kommt man zu einer Verlagsseite mit dieser informativen Übersicht:

Man könnte auf den ersten Blick erkennen, dass hier etwas nicht stimmt. Der „Focus“ hat sein Wachstum fast viermal so groß dargestellt, wie es tatsächlich ist. Die rote Fläche im linken Säulenpaar entspricht nicht einem Wachstum von 11,5 Prozent, sondern von etwa 42 Prozent.

Beim rechten Säulenpaar ist die Übertreibung noch krasser: Auch hier entspricht die rote Fläche, die 8,3 Prozent Plus darstellen soll, einem Zuwachs von über 40 Prozent. Die Gesamtsäule entspricht nicht 108.000 verkauften Heften, sondern rund 140.000 — davon träumt man in München.

Ich weiß schon, dass es sich hier bloß um Werbung handelt. Aber wir reden hier von der Werbung einer Illustrierten, die sich gegenüber potentiellen Anzeigenkunden als „Qualitätsmedium“ verkauft und behauptet, ja lachen Sie nicht, sie zeichne sich durch „kompromisslose Gründlichkeit in der Recherche“ und „harte Fakten und wahre Hintergründe“ aus. Wo ist da der Sinn, die eigenen Behauptungen gleich mit einer solchen Statistiklüge zu konterkarieren? Oder setzt der „Focus“ gezielt auf Werbekunden und Mediaplaner, die dumm genug sind, die Manipulation nicht zu erkennen?

Unter die Grafik hat der „Focus“ übrigens noch den lustigen Satz geschrieben: „Diese Entwicklung zeigt einmal mehr die hohe Bedeutung von Print im Medienmarkt: Qualität setzt sich durch und sorgt für ‚Fortschritt‘ am Kiosk.“ Aber das ist ja nicht falsch, sondern nur sinnlos.

Ach, und wenn Sie sich fragen, was genau mit der Formulierung „‚Focus‘ weiter auf Erfolgskurs“ gemeint ist — das kleine Abknicken am Ende dieser beiden Kurven (die allerdings natürlich von mir sind und nicht aus dem Werbepaket):

[Offenlegung: Ich schreibe für den „Spiegel“. Dies ist meine persönliche Meinung. Und der „Spiegel“ macht es auch nicht besser.]

Programmhinweis (39)

Anscheinend habe ich dem Herm versehentlich versprochen, mit ihm das Finale von „Ich bin ein Star — holt mich hier raus“ wie im letzten Jahr im Liveblog zu begleiten.

Ich habe zwar von den letzten Folgen gar nichts mitbekommen, weil RTL so rücksichtslos war, die Übertragung trotz meiner dokumentierten Abwesenheit fortzusetzen. Aber da muss ich nun wohl durch.

Wenn Sie mitwollen: hier entlang bitte.

Kurze Unterbrechung

Ich bin für ein paar Tage außer Landes. Die Kommentare sind solange geschlossen.

Nachtrag, 28. Januar. Wieder da. Kann weitergehen. Mehr über Baku dann demnächst im „Spiegel“.

Zukunft soll nicht heißen, dass in der Vergangenheit alles schlecht war

Man kann ja viel gegen Burkhardt Müller-Sönksen sagen, den medienpolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion.

In der vergangenen Woche saß er im Kulturausschuss in der Expertenanhörung zum Thema „Zukunft des Qualitätsjournalismus“ und leitete seine Fragen an die Experten mit Worten ein, die ich wohlwollend als Hommage an Loriot deuten möchte:

Auch von der FDP ganz herzlichen Dank für Ihre Vorträge, die zum Teil übereinstimmend waren. Auch zum Teil sehr lange zurückgegangen sind, auch weit über die jetzige Regierungszeit hinaus, aber eins gemeinsam, und das ist auch das Thema unseres Ausschusses in einer fortgesetzten Serie, nämlich die Zukunft des Qualitätsjournalismus, wobei Zukunft nicht heißen soll, dass in der Vergangenheit alles schlecht war und Zukunft wiederum auch heißen soll, dass wir mit Ihnen zusammen gestalten wollen, was kann der Gesetzgeber oder was kann auch gesellschaftspolitisch geschehen?

Da gibt es ja einen Prozess, den wir selber nicht selbst gestaltet haben. Das ist die Konvergenz im Internet, die stark stattfindet. Und es ist heute noch nicht angesprochen worden, dass sich der Qualitätsjournalismus insbesondere des Prints in einem Konkurrenzverhältnis zu den öffentlich-rechtlichen, staatlich finanzierten Medien befindet.

Und das ganz neue Thema, man könnte fast von fünfter Gewalt sprechen, das sind die Social Media, die aber gerade erst recht nach Qualitätsjournalismus rufen, weil ja dort sehr unreflektiert und undefiniert Informationen kursieren, die überhaupt nicht verifiziert sind und gerade erst recht auch einem Qualitäts-, einem geprüften Qualitätsausdruck mit entsprechendem Hintergrund und Recherche, wie es eben auch schon mal angeklungen ist, bedarf.