Wir müssen einmal kurz über den britischen Thronfolgerfolgerfolger reden.

Am Dienstag war Herzogin Kate zu Besuch in Grimsby. Sie schüttelte ein paar Schaulustigen die Hand und nahm einen Stoffbären als Geschenk entgegen. Eine Frau in der Menge meinte gehört zu haben, wie sie sagte: „Is this for our d-“ („d“ wie „daughter“), bevor sie sich schnell korrigierte und auf Nachfragen beteuerte, sie kenne das Geschlecht ihres Babys nicht.

Tatsächlich hat sich die Frau, um die Pointe gleich vorwegzunehmen, bloß verhört. Kate sagte, wie sich später herausstellte: „Is this for us, awww.“

Keine große Geschichte, oder?

Nun:

Die Geschichte war auch auf den Titelseiten von „Daily Mail“ und „Daily Express“. Und denen von „Times“ und „Telegraph“:

Und es war nicht bloß britischer Kinderwahnsinn. Am Mittwochvormittag „meldete“ die Agentur AP:

Kate und das T-Wort: Spekulationen über Geschlecht des Babys

London (AP) — Ein unbedachter Halbsatz der Herzogin von Cambridge — und schon brodelt es in der Gerüchteküche: „Es ist ein Mädchen!“ prangte am Mittwoch als Schlagzeile über britischen Zeitungen. Dabei haben Kate und Prinz William erklärt, sie sagten nichts über das Geschlecht ihres erwarteten ersten Babys.

Die Konkurrenz von AFP berichtete:

Ist es ein Mädchen? – Schwangere Herzogin Kate soll sich verplappert haben

Bei dpa hieß die Überschrift:

Er oder sie? Spekulation um Kate und Prinz Williams Baby

Und später:

Buchstabe auf der Goldwaage — Medienhype um Kates Babybauch

Der Hauch von Unsicherheit, die Flucht auf die vermeintlich sichere Meta-Ebene, war aber für viele Medien zu seriös. „Bild“ verkündete am Donnerstag auf der letzten Seite:

Die schwangere Herzogin Kate (31) verplapperte sich beim Besuch der Hafenstadt Grimsby, verriet ihr süßes Babygeheimnis:

ES WIRD EIN MÄDCHEN!

Die „Berliner Morgenpost“ riss die News sogar auf ihrer Titelseite an. Im Inneren brach dann Thomas Kielinger, der Londoner Axel-Springer-Korrespondent und vermeintliche Königshaus-Experte, in Ausrufezeichen aus:

Rosa Babywäsche

William und Kate bekommen ein Mädchen. Die Schwangere versprach sich bei einem Ortstermin

London – Endlich! Jetzt ist es heraus! Es ist ein Mädchen! Die werdende Mama hat es ausgeplaudert, Kate, alias Catherine Middleton, Ehefrau des britischen Thronfolgers William. Es geschah im trist-grauen Hafenstädtchen Grimsby an der englischen Ostküste. Die Herzogin von Cambridge — sie sollte eine neue Gesamtschule einweihen — hatte sich um mehr als eine Stunde verspätet, es herrschte Nebel, ihr Hubschrauber konnte zunächst nicht starten. Dafür wurden die Wartenden mit einer Exklusivnachricht entlohnt, die sie für alles Frieren reichlich entschädigte.

Als Kate endlich da war (…), reichte die 41-jährige Diana Burton der Herzogin einen großen weißen Teddybär, den die Beschenkte lachend quittierte: „Thank you, I will take that for my d…“ („d“ für daughter, Tochter), um sich dann rasch zu korrigieren: „… for my baby.“ Damit aber wollte die danebenstehende Sandra Cook, 67, den königlichen Gast nicht davonkommen lassen. Als es an ihr war, die Hand von Kate zu schütteln, schoss sie mutig zurück: „Da sind Sie aber eben fast ausgerutscht, Sie wollten doch ‚daughter‘ sagen, oder?“ Kate fand sich in der Lage von Petrus, der seinen Herrn verleugnete, und sagte: „Was meinen Sie? Wir wissen noch nicht.“ Cook bohrte beharrlich nach: „Oh, ich glaube aber doch!“ Worauf Kate „Wir sagen nichts“ antwortete.

Das war so gut wie ein Geständnis. Sie hätte leicht den ersten Kommentar wiederholen können, „Wir wissen noch nicht“, aber das hätte sich zu einer Lüge hochgeschaukelt, denn natürlich wissen die Eltern fast alles, was sich im Mutterleib der im fünften Monat Schwangeren ankündigt, ob Junge oder Mädchen. So zog sie sich mit einem Allerweltswort wie „Wir sagen nichts“ aus der Affäre — und hatte doch alles gesagt, ganz unprotokollarisch.

In der „Welt“ steht Kielingers Bericht unter der Überschrift:

Kate hat sich verplappert

Wird es ein Mädchen? Eine Schaulustige entlockt der schwangeren Herzogin von Cambridge ein ungewolltes Geständnis

Und beginnt so:

Der Zug rollt, die Hysterie ist in voller Fahrt: Es ist ein Mädchen! Doch weder hat ein Paparazzo oder Societyreporter die Nachricht über das Geschlecht des erwarteten Babys der Herzogin und des Herzogs von Cambridge erlauert, noch haben Insider am Hof den Mund nicht halten können – nein, die künftige Mama selber hat es ausgeplaudert, Kate, alias Catherine Middleton, die Ehefrau des künftigen britischen Monarchen.

Das „Darmstädter Echo“ überrascht mit einem Artikel, der mit Zweifeln beginnt:

Jetzt fragt sich das Königreich: Können wir uns wirklich auf rosa Babywäsche einstellen?

… und nach Schilderungen von erschütternder Ausführlichkeit gegen Schluss mit der Wendung schockiert:

Und jetzt gibt es eine Gegendarstellung zu dem, was Sandra Cook bezeugte. Katy Forrester, die die Herzogin im lokalen Fischerei-Museum sprach, gab gegenüber dem „Grimsby Telegraph“ an: „Ich schwöre, sie sagte, dass es ein Junge wird. Entweder habe ich es falsch verstanden oder Kate will uns alle verwirren.“ Das Rätselraten geht weiter.

Die „Berliner Zeitung“ bringt die unklare Nachrichtenlage dazu, ein weiteres Fass aufzumachen. Sie berichtet heute ausführlich über „uralte Mythen“, die darüber, ob Kate nun Mutter eines Sohnes oder einer Tochter wird, Auskunft geben könnten — „oder auch nicht“.

Bindet man den Ehering an einen Faden und lässt ihn vor dem Bauch baumeln, so die Überlieferung, schlägt er bei einem Mädchen nach links und rechts aus, bei einem Jungen beschreibt er hingegen Kreise. Diese Variante ist natürlich nur für Paare geeignet, die über den notwendigen Ring verfügen. (…)

So erwartet eine Schwangere dem Mythos nach ein Mädchen, wenn sie auf der rechten Seite schläft. Einen Jungen kann man pränatal erahnen, wenn die rechte Brust größer ist als die linke. (…)

Begegnet die Schwangere auf dem Weg ins Gotteshaus zuerst einem Mann, so die aus Bayern stammende Theorie, wird es auch einer. Und andersherum.

Und dann ist da noch das Morgenmagazin des ZDF, in dem aus irgendeinem Grund eine Frau namens Nadja Al-Chalabi herumsitzt, die als „Gesellschaftsreporterin“ vorgestellt wird.

Lustigerweise zeigt die ZDF-Moderatorin vorher deren Notizzettel in die Kamera, und Al-Chalabi sagt:

Das ist ja nur die Essenz dessen, was man vorher recherchiert. Weil ja alle immer denken: Ach, dieser Promi-Kram, der wird so rausgerotzt — so ist es nicht!

Dann rotzt sie den ganzen Promi-Kram so raus, und fasst ihre Erkenntnis zusammen: „Es wird also ein Mädchen.“

(Das „Morgenmagazin“ des ZDF trägt zum hohen „Informations“-Anteil des Senders bei, der das öffentlich-rechtliche Programm von der privaten Konkurrenz unterscheidet.)

Und das alles, weil eine ältere Frau in Grimsby sich verhört hat. Das hier ist übrigens das Video, das den verräterischen Versprecher nach Ansicht der internationalen Medienmeute belegen sollte.

Keine weiteren Fragen.

Die Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann hat vor dem Landgericht Hamburg eine einstweilige Verfügung gegen die „Zeit“ erwirkt. Die Wochenzeitung darf vorerst nicht mehr behaupten, die Direktorin des Alexander-von-Humboldt-Instituts für Internet und Gesellschaft halte das Urheberrecht für „überflüssig“ und stelle sich „eindeutig auf die Seite derer, die mit illegalen Filmkopien Geld verdienen“.

Das große Raubkopien-Dossier aus der „Zeit“ vom 7. Februar 2013, ist deshalb nicht mehr online und in den Archiven gelöscht.

Die „Zeit“ hatte Hofmann für eine perfide Pointe in einer dreiseitigen Titelgeschichte „Der gestohlene Film“ benutzt. Kerstin Kohlenberg, die stellvertretende Leiterin des 2011 gegründeten „Investigativ-Ressorts“, beschreibt darin am Beispiel von „Cloud Atlas“, wie illegale Kopien von Kinofilmen entstehen und verbreitet werden und das Geschäft der Produzenten bedrohen.

Es ist ein Artikel, der mit größtem Aufwand zweifelhafte Ergebnisse produziert. Die „Zeit“ ist zum Beispiel eigens nach Belize in Zentralamerika gereist, um die dortige Flugpiste („staubig“), eine Straße („löchrig“) und das Innere einer Suite („weiß gefliester Boden, schwere dunkle Holzmöbel, Bilder von der Akropolis“) beschreiben zu können. Hier ist die Firma registriert, die einen Server betreibt, auf dem viele illegale Film-Kopien liegen. Ergebnis der Vor-Ort-Recherche, Überraschung: Hier sitzt gar keine Firma, sondern nur jemand, der seinen Briefkasten für dubiose Firmen zur Verfügung stellt.

Über mehrere Absätze beschreibt die „Zeit“ mit größter Detailfreude, wann und wie ein „Internetpirat“ in Moskau in einem Kino eine Vorführung von „Cloud Atlas“ abfilmt, um dann den Satz hinzuzufügen: „So in etwa muss es gewesen sein.“ Hinterher rät die Autorin noch, wie der Mann, den sie nicht kennt, sich dann zuhause am Computer gefühlt hat, während er den Film bearbeitet: „Womöglich ist er ein wenig aufgeregt, vielleicht stolz.“

Alles in dem Artikel suggeriert, dass hier keine Kosten und Mühen der Recherche gescheut wurden, um den Leser gut zu informieren. In Wahrheit ist der Text voller Ungenauigkeiten, Fehler und zweifelhaften Behauptungen, die Torsten Dewi in seinem Blog ausführlich aufgelistet hat.

Vor allem ist die zentrale Behauptung des Dossiers nicht haltbar: dass die illegalen Kopien verhindert hätten, dass „Cloud Atlas“ ein Erfolg wurde; dass der teure Film nur deshalb gefloppt sei. Schon in der Unterzeile über dem Artikel heißt es entsprechend:

Der Produzent Stefan Arndt hat mit „Cloud Atlas“ den teuersten deutschen Film aller Zeiten herausgebracht. Er braucht Zuschauer, die Kinokarten und DVDs kaufen. Das Geschäft funktioniert — bis Piraten illegale Kopien des Films ins Internet stellen. Aufzeichnung eines Raubzugs

Das „Zeit“-Dossier opfert eine differenzierte Darstellung der Tatsachen der Absicht, die behauptete zerstörerische Kraft der illegalen Kopien zu demonstrieren. Das Werk der Piraten ist auch für den Produzenten Stefan Arndt, dem die „Zeit“ vollständig auf den Leim geht, eine bequeme Erklärung für den Misserfolg seines Filmes.

Am Schluss des Textes kommt die „Zeit“ auf Google:

Auf der Piratenwebsite moviez.to findet sich der Name eines weiteren bekannten Unternehmens. Es ist der des mächtigsten Internetkonzerns der Welt. Google.

Das Unternehmen schaltet allerdings keine Werbung bei den Piraten. Sein Name findet sich lediglich im versteckten sogenannten Quelltext der Website. Zwei Tochterunternehmen von Google sind dort als Werbevermittler aufgeführt. Der Internetkonzern hilft den Filmpiraten dabei, Unternehmen zu finden, die bei ihnen Werbung schalten. (…) Nach einer Untersuchung der Universität von South Carolina in den USA verdient weltweit kaum ein anderes Unternehmen so viel Geld mit der Vermittlung von Werbung auf Piratenseiten wie Google.

Google wollte sich gegenüber der „Zeit“ angeblich nicht äußern, aber das Blatt fand eine Art Strohmann: Jeanette Hofmann.

Hofmanns Hauptthema ist das Urheberrecht. Es geht um eine der größten Veränderungen in der Geschichte der Marktwirtschaft. Bisher basierte dieses System darauf, dass ein Produkt demjenigen gehört, der es hergestellt hat, egal, ob es sich um ein Auto handelt, eine Glühbirne oder einen Kinofilm. Die Hersteller dieser Produkte wurden vom Gesetz geschützt, vom Eigentumsrecht, vom Urheberrecht. Wenn es gut lief, wurden sie reich mit dem, was sie geschaffen hatten.

Jetzt werden auf einmal Leute mit Dingen reich, die sie illegal kopiert haben.

Das ist es, womit sich die Politikwissenschaftlerin Hofmann beschäftigt. Sie hat dazu eine pointierte Meinung: Man brauche gar kein Urheberrecht. Sie sagt, es existiere ja auch kein Urheberrecht für Witze oder Kochrezepte. Dennoch bestehe auf der Welt kein Mangel an Witzen und Kochrezepten, sie habe das selbst untersucht. Außerdem gebe es eine Studie, wonach ohnehin kaum ein Künstler von seiner Kunst leben könne. Trotzdem werde weiterhin Kunst pro- duziert. Warum muss man Künstler also schützen? Warum ist es schlimm, ihre Produkte zu kopieren?

Man kann es überraschend finden, dass die Wissenschaftlerin Hofmann sich so eindeutig auf die Seite derer stellt, die mit illegalen Filmkopien Geld verdienen. Allerdings nur für einen Moment. Bis man feststellt, dass Hofmann und die 26 weiteren Forscher des im vergangenen März gegründeten Instituts nicht von der Humboldt-Universität bezahlt werden, obwohl sie ihre Büros in deren juristischer Fakultät bezogen haben. Sondern von einem großen internationalen Unternehmen. Von Google. Der Konzern ist derzeit der alleinige Geldgeber des Instituts, 4,5 Millionen Euro hat er investiert, für die ersten drei Jahre. Man kann sagen, ein Teil des Geldes, das Google mit den Raubkopien erwirtschaftet, fließt in wissenschaftliche Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass Raubkopien keine schlechte Sache sind.

Es ist eine kalkulierte Rufschädigung, die die „Zeit“ hier vornimmt. Sie unterstellt, dass Google Einfluss hat auf die Forschung des Humboldt-Institutes — obwohl die Konstruktion der Finanzierung dessen Unabhängigkeit sicherstellen soll. Sie unterstellt, dass die renommierte Wissenschaftlerin Hofmann sich von Google hat kaufen lassen und bestellte wissenschaftliche Ergebnisse liefert. Und sie reduziert die differenzierte Haltung Hofmanns zum Urheberrecht auf eine plumpe, falsche Formel, damit sie als perfekte Pointe für ein plump einseitiges Dossier taugt.

Das Landgericht Hamburg hat der „Zeit“ einstweilig untersagt, zu behaupten:

Außerdem darf die „Zeit“ nicht mehr den Eindruck erwecken, Jeanette Hofmann habe an Studien zu illegalen Filmkopien mitgewirkt.

Die „Zeit“ hat die Möglichkeit, Widerspruch gegen den Beschluss einzulegen.

Nachtrag, 24. April. Fortsetzung hier.

Bleibt noch die Einschätzung von Burda-Rechtsvorstand Robert Schweizer nachzutragen. In seiner Hausillustrierten „Focus“ wird seine Meinung zum neuen Leistungsschutzrecht für Presseverlage wie folgt zusammengefasst:

„Die Zeit des kostenlosen Abgebens ist vorbei“, betont der Jurist. Mit dem Gesetz, das einen Rechtsanspruch von Verlagen gegen Suchmaschinen und Aggregatoren schaffe, nehme Deutschland eine „echte Vorreiterrolle“ ein. „Vorher war die Leistung der Autoren und Verlage für die Katz“, hebt Schweizer hervor.

Prof. Dr. Robert Schweizer ist für alle Zeitschriftenverlage der federführend Verantwortliche zur Durchsetzung des Leistungsschutzrechts.

Ich schreibe das sicherheitshalber nochmal hin: Prof. Dr. Robert Schweizer ist für alle Zeitschriftenverlage der federführend Verantwortliche zur Durchsetzung des Leistungsschutzrechts. Er meint also, dass die Leistung der Autoren und Verlage „für die Katz“ war, solange die Verlage nicht glaubten, ein Recht zu haben, die ungenehmigte Anzeige von kurzen Vorschauen in Suchergebnissen zu verhindern.

Mir fällt dazu keine Kommentierung mehr ein, die dem Ausmaß der Beklopptheit angemessen wäre.

Den Inhalt des vom Bundestag verabschiedeten Gesetzes gibt Daniel Goffart, der Leiter der Hauptstadtredaktion des „Focus“, im selben Artikel wie folgt wieder:

Nach einem zähen Ringen zwischen dem Internet-Giganten Google und den Pressehäusern stimmte die Koalition schließlich einem Kompromiss zu. Danach dürfen Internet-Suchmaschinen und andere Dienste wie etwa Aggregatoren künftig nur noch „einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte“ von Presseerzeugnissen unentgeltlich anzeigen, wie es im neuen Gesetz heißt. Für die vollständige Nutzung eines Artikels hingegen sollen Google & Co. in Zukunft bezahlen.

An welcher Stelle Google Artikel vollständig anzeigt und inwiefern eine solche Nutzung erst „in Zukunft“ kostenpflichtig wird und es nicht längst ist, lässt Goffart offen. Er liegt damit aber natürlich ganz auf der Desinformationslinie seines Chefredakteurs Jörg Quoos.

Goffart weiter:

Die ursprüngliche Forderung der Medienkonzerne nach einer noch umfassenderen Leistungspflicht war vor allem am Protest der jüngeren Koalitionsabgeordneten gescheitert. Die mussten heftigen Gegenwind aus der Internet-Wirtschaft und den sozialen Netzwerken ertragen.

Zugegeben: Ich weiß nicht, ob das nun auch Ausdruck der „Focus“-Propaganda ist, um den gut begründeten Protest der Netzpolitiker der Koalitionsparteien kleinzureden. Oder doch nur die Unfähigkeit der leitenden „Focus“-Redakteure, zwei Sätze aneinanderzureihen, ohne einen falschen inhaltlichen Bezug herzustellen. Gut, dass auch diese Fehlleistungen in Zukunft noch stärker durch ein eigenes Gesetz geschützt werden.

„Misdirection“ nennen Zauberer die Kunst, die Aufmerksamkeit des Beobachters wegzulenken von dem, was er nicht sehen soll. Wer sie beherrscht, kann selbst das Offensichtliche unsichtbar machen.

Es war ein großer Trick, den die Regierungskoalition in der vergangenen Woche im Dienste der Verleger vorgeführt hat. Sie ließ es so aussehen, als hätte sie ihren umstrittenen Gesetzentwurf für ein Leistungsschutzrecht in letzter Minute an zentraler Stelle entschärft. Als seien Snippets — die kurzen Anrisse, die Suchmaschinen und Aggregatoren von Artikeln anzeigen — davon gar nicht mehr betroffen, weil plötzlich „einzelne Wörter und kleinste Textausschnitte“ erlaubt wurden.

Die Magie bestand darin, dass ihre Leute nicht einmal die Unwahrheit sagen mussten, weil das Publikum ihnen ohnehin nicht glauben würde. Dass Koalitionspolitiker wie Günter Krings (CDU) beteuerten, die Änderungen am Gesetzestext seien nur marginaler Natur und an dessen inhaltlichem Kern habe sich gar nichts geändert, wurde als bloße Schutzbehauptung gesehen: um das Gesicht zu wahren. Und um zu verhindern, dass der Entwurf wegen der Änderungen noch eine weitere, verzögernde Schleife durch die Ausschüsse drehen muss.

Wie bei einem guten Zauberer starrte das Publikum auf falsche Hand und verpasste so den eigentlichen Trick.

Tatsächlich entsprach das, was Krings und Co. sagten, unwahrscheinlicherweise der Wahrheit. Die Änderung, die wie eine Kehrtwende wirkte, sollte den Kern des Gesetzes intakt lassen. Es soll den Verlagen, wie zuvor, die Möglichkeit geben, gegen Google und jeden kleinen Aggregator vorzugehen, der nichts weiter tut, als eineinhalb Sätze eines Suchergebnisses als Vorschau anzuzeigen.

Ich glaube: Das Ablenkungsmanöver war nicht die Beteuerung, das Gesetz habe sich nicht verändert. Das Ablenkungsmanöver war der Eindruck, man habe das Gesetz fundamental geändert.

Es erscheint mir im Nachhinein verblüffend, wie schnell und einmütig sich in der vergangenen Woche die Interpretation verbreitete, der Gesetzgeber wolle mit der neuen Formulierung Snippets nicht mehr lizenzpflichtig machen. Es gab zwar Wortmeldungen von Politikern, die diesen Eindruck schürten, und auch die Begründung des neuen Gesetzestextes konnte man in dieser Richtung lesen: Plötzlich waren kleinste Textteile, die zuvor ausdrücklich mitbetroffen sein sollten, ausdrücklich ausgenommen, und der Verweis auf die Rechtmäßigkeit der Google-Bildersuche konnte ebenfalls als Absicht gedeutet werden, Vorschauen wie sie die Snippets darstellen, genehmigungsfrei zuzulassen.

Aber der Gesetzestext selbst spricht eine andere Sprache. Nicht von kleinen, sondern von „kleinsten“ Textausschnitten ist da die Rede, die erlaubt seien — ein Superlativ, der sich so interpretieren lässt, dass nur das Allernötigste überhaupt angezeigt werden darf.

In der Debatte im Bundestag war es natürlich keineswegs so, wie Verlagsanführer Christoph Keese behauptet, dass die Äußerungen der Koalitionsvertreter unmissverständlich klarmachten, dass handelsübliche Snippets unter das neue Gesetz fallen und genehmigungspflichtig werden sollen. Aber tatsächlich fällt auf, dass die Beispiele, die sie nannten, darauf abzielen, dass mit „kleinsten“ Textteilen nur einzelne Wörter gemeint sind, anhand derer der Suchende erkennt, ob die gefundenen Artikel überhaupt grob dem Wunsch-Thema entsprechen.

Insofern ist die Interpretation der Zeitungsverleger, dass die gegenwärtige Art der Suchergebnisse bei Google nach dem neuen Gesetz nicht mehr frei zulässig wären, nicht abwegig. Ich kann nicht beurteilen, ob sie am Ende eines langen Rechtsweges in einem höchstrichterlichen Urteil Bestand hätte. Aber ich bin mir sicher, dass sie in dieser Form von den VolksVerlagsvertretern im Bundestag beabsichtigt ist.

Und wenn die Gerichte am Ende diese Interpretation nicht teilen und kurze Snippets für zulässig erklären, wird es ein Anlass sein für die Verleger, vom Gesetzgeber Änderungen an diesem Gesetz zu fordern, damit dieses Ziel doch erreicht wird.

Der Gedanke, dass mit der Verabschiedung dieses Gesetzes der Endpunkt einer unseligen Diskussion erreicht wäre, ist abwegig. Es geht gerade erst los.

Und ich würde mich sehr wundern, wenn in diesen Tagen Landesregierungen wie die in Hamburg, von denen eine Mehrheit im Bundesrat gegen das Gesetz mit immerhin verzögernder Wirkung abhängt, nicht von Verlegerlobbyisten deutlich darauf aufmerksam gemacht werden würden, welch unangenehme publizistische Wirkungen so ein Handeln gegen die Verlegerinteressen haben könnte.

Am Freitagnachmittag gab die Nachrichtenagentur dpa Entwarnung:

Wachsende Unsicherheit für Autoren, Verlage und Betreiber von Suchmaschinen? Diese Folgen des neuen Leistungsschutzrechts schließt der Urheberrechts-Anwalt Ole Jani aus. Er begrüßt mehr rechtliche Klarheit durch die Novelle.

Der Experte, mit dem dpa „zur juristischen Einschätzung“ des gerade vom Bundestag beschlossenen Gesetzes gesprochen hatte, hatte darüber ausschließlich Positives zu sagen:

Das Gesetz schaffe rechtlich Klarheit, sagte Jani im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. Auch die im Gesetz nicht näher definierten „einzelnen Wörter oder kleinste Textausschnitte“, die auch künftig von der Lizenzpflicht ausgenommen sein sollen, seien hinreichend bestimmbar. (…)

„Dass das eine oder andere auch noch ausgelegt werden muss, und notfalls am Ende des Tages auch noch mal durch ein Gericht, das ist nicht etwa ein Sündenfall oder ein Skandal, sondern das liegt in der Natur der Sache“, sagte Jani. (…)

Jani sagte, der Gesetzgeber sei gut beraten gewesen, die Länge der sogenannten „Snippets“ nicht auf eine bestimmte Zeichenzahl zu beschränken, wie in einem Entwurf angedacht. (…)

Jani lobte das Gesetz als Schritt zur Gestaltung der Rechtslage im Internet. Deutschland habe sich aus der Rolle des „retrospektiven Gesetzgebers“ befreit.

Es mag angesichts der von vielen Seiten geäußerten Kritik überraschend wirken, wie uneingeschränkt das Lob von Ole Jani für das Gesetz ausfällt. Es ist aber gar nicht überraschend, wenn man weiß, wer Ole Jani ist.

Ole Jani ist — in den Worten des Anwaltes und SPD-Politikers Jan Mönikes — einer der „Väter des Leistungsschutzrechtes“.

Robin Meyer-Lucht schrieb vor zwei Jahren, Jani gelte als „einer der wichtigsten Berater“ der Bundesjustizministerin zum Thema Urheberrecht. Er sei „parlamentarischer Berater für Urheberrechtsfragen“ der FDP-Bundestagsfraktion.

In der vergangenen Legislaturperiode wurde er auf der Internetseite der FDP- Fraktion als „Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Rechtspolitik im Arbeitskreis IV (Innen und Recht)“ mitsamt einer E-Mail-Adresse @fdp-bundestag.de aufgeführt. Auf den Seiten der Kanzlei CMS Hasche Sigle, für die er arbeitet, gibt er vage an, er sei „seit 2001 parlamentarischer Berater für Urheberrechtspolitik im Deutschen Bundestag“.

Dabei soll sein Einfluss gerade im konkreten Fall sehr handfest gewesen sein: „Ole Jani hat das Leistungsschutzrecht für Presseverlage in den Koalitionsvertrag geschrieben“, sagt ein Beobachter. Außer zur FDP und zur Bundesjustizministerin habe Jani enge Verbindungen zur Axel Springer AG.

Die dpa-Leser und -Kunden ahnen davon nichts. Jani wird als scheinbar unabhängiger Experte den „Kritikern“ des Gesetzes gegenüber gestellt, seine Verbindung zur FDP mit keinem Wort erwähnt.

Ich habe dpa-Chefredakteur Wolfgang Büchner gefragt, ob die Agentur das nicht hätte erwähnen müssen und ob die Verbindung Jani nicht als unabhängigen Experten disqualifiziere. Seine Antwort:

In der dpa-Berichterstattung sind zahlreiche Gegner und Befürworter des LSR ausgiebig zu Wort gekommen.

Aha. Schön. Nur war das gar nicht die Frage.

Nachtrag, 12:15 Uhr. Herr Jani teilt mir mit,

dass ich nicht Berater der FDP-Bundestagsfraktion bin und auch keinen Beratungsauftrag der FDP oder des Bundesjustizministeriums habe. Dass ich mehrere Jahre lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter / Referent mich für die FDP-Bundestagsfraktion mit dem Urheberrecht befasst habe, wird Ihnen bekannt sein. Diese Beratungstätigkeit habe ich aber schon vor längerem beendet.

Nach Ansicht des Bundesverbandes deutscher Zeitungsverleger (BDZV) sind die Suchergebnisse, wie sie Google und Google News derzeit anzeigen, nach dem neuen Leistungsschutzrecht ohne Genehmigung nicht mehr zulässig. Der Verband widerspricht damit dem in der öffentlichen Diskussion entstandenen Eindruck, die Suchmaschine sei von dem Gesetz in der Form, wie es jetzt beschlossen wurde, gar nicht mehr betroffen.

Die Koalition hatte den Gesetzestext in letzter Minute an vermeintlich entscheidender Stelle geändert. Während es vorher ausdrücklich hieß, dass auch kleinste Textbestandteile nicht ohne Genehmigung angezeigt werden dürften, sollen laut der heute im Bundestag verabschiedeten Variante „einzelne Wörter oder kleinste Textausschnitte“ zulässig sein. Eine genaue Textlänge wurde nicht angegeben. In der Öffentlichkeit war aber der Eindruck entstanden, dass damit genau die Vorschau-Schnipsel („Snippets“) gemeint waren, wie sie Google und andere Suchmaschinen und Aggregatoren anzeigen, die damit genehmigungsfrei blieben. Aus der „Lex Google“ sei eine „Lex Garnichts“ geworden, hieß es wörtlich in der FAZ und sinngemäß an vielen Stellen.

Auf meine Nachfrage widerspricht der BDZV dieser Interpretation:

Der Wille des Gesetzgebers, wie er auch heute in der Bundestagsdebatte ausgedrückt wurde, ist unverkennbar darauf gerichtet, kleinste Textausschnitte wie zum Beispiel Überschriften und einzelne Wörter, nicht vom Leistungsschutzrecht erfassen zu lassen; die längenmäßig darüber hinaus gehenden Auszüge jedoch schon. Die Äußerungen der Koalitionsvertreter in der Bundestagsdebatte dazu waren heute unmissverständlich. Die Google-Suchergebnisse gehen über die nicht erfassten Längen hinaus.

Meine Frage, ob der BDZV die Art und Länge, in der Google und Google News gegenwärtig Snippets mit Inhalten von Verlagsseiten anzeigen, nach dem neuen Gesetz für zulässig hält, beantwortete der Verlegerverband explizit mit: „Nein.“

Für die Verleger ist das Leistungsschutzrecht im Gegensatz zur Ansicht vieler Kommentatoren und Experten insofern also keineswegs kastriert oder entkernt. Es ist weiterhin eine Grundlage, auf der sich zum Beispiel von Google Lizenzgebühren für die Anzeige von Ergebnissen wie in der gegenwärtigen Form verlangen ließen.

Was sind das für Leute, die ein Leistungsschutzrecht für Presseverlage ablehnen?

Als Reinhard Müller, verantwortlicher Redakteur für „Zeitgeschehen“, das geplante Gesetz im Dezember in der FAZ kommentierte, fand er eine einfache Formel: Es sind Leute, die sich ihr Geld „nicht selbst verdienen“ müssen oder vom Staat bezahlt werden. Professoren zum Beispiel.

Gestern schrieb Müller wieder in der FAZ zum Thema, und diesmal hat er eine andere Erklärung, warum es so viele öffentliche Kritiker an dem Gesetz gibt: Sie werden von Google bezahlt.

Es ist für all die vielen geheimen und die wenigen bekennenden Google-Lohnschreiber offenbar nur schwer zu verstehen, dass nicht nur der Suchmaschinenmonopolist Interessen hat und sie vertritt, sondern auch diejenigen, die sich vom amerikanischen Weltkonzern in ihren Rechten beschnitten sehen.

Ich habe Müller gefragt, ob er mir sagen kann, wen er konkret mit den „vielen geheimen“ und „wenigen bekennenden Google-Lohnschreibern“ meint. Seine Antwort lautet:

Es gibt diejenigen, die offen für das Unternehmen sprechen. Und es gibt Einrichtungen und (damit) Personen, die vom dem Konzern getragen werden, ohne dass das ohne weiteres erkennbar ist.

Wir haben offenbar unterschiedliche Vorstellungen von der Bedeutung des Wortes „konkret“.

Andererseits ist das natürlich eine bequeme Art, sich mit Kritik (nicht) auseinanderzusetzen: indem man die Kritiker durch substanzloses Geraune pauschal diskreditiert.

· · ·

„Handelsblatt“-Medienredakteur Hans-Peter Siebenhaar ist unglücklich über die Änderungen, die die Koalition in letzter Sekunde am Gesetzesentwurf vorgenommen hat. Kurze Textausschnitte sollen nun nicht mehr lizenzpflichtig werden — vermutlich sind die Anrisse wie sie Suchmaschinen zeigen, damit auch in Zukunft frei.

Immerhin, etwas Positives sieht Siebenhaar auch in dem Rumpfgesetz:

Zum ersten Mal wird Verlagen ein grundsätzliches Leistungsrecht zugestanden. Das hat Vorbildcharakter für ganz Europa. Denn damit wird die Kostenfreiheit für die Nutzung von Presseerzeugnissen im Internet beseitigt.

Ja, das steht da. Durch das Leistungsschutzrecht, glaubt der Medienredakteur des „Handelsblattes“ oder behauptet es wenigstens, wird die Kostenfreiheit für die Nutzung von Presseerzeugnissen im Internet beseitigt.

Das ist atemberaubend falsch. An der „Kostenfreiheit“ der Inhalte, die die Verlage ins Netz stellen, ändert sich durch das Gesetz nichts. Wenn sie sie kostenlos anbieten, darf man sie kostenlos nutzen. Wenn nicht nicht.

Komplette Zeitungen und Texte oder größere Teile daraus durften auch bislang schon nicht kopiert werden — dank des Urheberrechtes.

· · ·

Ich weiß nicht, warum Hans-Peter Siebenhaar das nicht weiß. Womöglich hat er zuviele deutsche Verlagsmedien gelesen.

Das Editorial von Jörg Quoos zum Beispiel, den neuen Chefredakteur des „Focus“. Der schrieb vor zwei Wochen:

Der Suchmaschinen-Riese Google hat allein im vergangenen Jahr acht Milliarden Dollar Gewinn eingefahren. Ein Teil dieser stolzen Summe wurde mit Inhalten erwirtschaftet, die Google nicht gehören. Es sind Texte, die Verlage von ihren Redaktionen und Autoren teuer erstellen lassen und die Google zum eigenen Vorteil kostenlos an seine Nutzer verteilt.

Google verteilt fremde Texte kostenlos an seine Nutzer? Ich hoffe, dass Quoos das nicht selbst glaubt, sondern wenigstens nur bewusst falsch darstellt.

Das sind also die Leistungen, die durch ein Leistungsschutzrecht geschützt werden sollen. Und die Methoden, mit denen es herbeigeschrieben werden soll.

· · ·

Ich habe mich selten so unwohl gefühlt, Mitglied dieser Branche zu sein.

Das habe ich vor drei Monaten schon mal geschrieben, und auch wenn seitdem immerhin sporadisch Gegenpositionen zur Verlagslinie zum Beispiel auf den Seiten der FAZ auftauchen durften, hat sich an diesem Gefühl nichts geändert.

Die deutschen Zeitungen haben ihre eigenen Leser verraten, als würden sie die nicht mehr brauchen, wenn sie nur Google besiegen könnten.

· · ·

Immerhin, und das ist ein Trost, sind sie damit nicht ganz durchgekommen. Der Deutsche Bundestag wird morgen zwar vermutlich ein Leistungschutzrecht für Presseverlage verabschieden. Das wird aber weit entfernt sein von dem, was die Anführer Mathias Döpfner und Christoph Keese sich und den Verlagen versprochen hatten.

Die ursprüngliche Idee war nämlich tatsächlich etwa das, was Siebenhaar heute beschreibt: Ein System, das es den Verlage erlaubt, ihre Inhalte kostenlos anzubieten und trotzdem von den Lesern dafür bezahlt zu werden. Jeder, der dienstlich ihre (frei zugänglichen) Internet-Medien nutzt, der „Welt Online“ im Büro liest oder als Rechtsanwalt oder freier Journalist auf „Spiegel Online“ recherchiert, sollte dafür zahlen müssen.

„Der Copypreis der Zukunft ist das Copyright“, proklamierte Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer AG, im Frühjahr 2009. Ein „Milliardengeschäft“ erwartete sein Cheflobbyist Christoph Keese im Juni 2010.

Es blieb — trotz massiver Lobbyarbeit und der redaktionellen Unterstützung in den eigenen Blättern — ein Traum. Nach und nach wurde der Umfang dessen, was das von der Koalition im Prinzip beschlossene Leistungsschutzrecht umfassen sollte, immer kleiner.

Zuletzt umfasste es nur noch Suchmaschinen und Aggregatoren, die selbst kleinste Ausschnitte aus den gefundenen Inhalten nicht ohne Lizenz anzeigen dürfen sollten, nun sind plötzlich die kleinsten Ausschnitte ausdrücklich erlaubt, so dass es sein kann, dass das Gesetz den ursprünglichen großen Adressaten gar nicht betrifft: Google.

Was bleibt, ist nun im Wesentlichen ein Recht, mit dem die Verlage leichter gegen das vorgehen können, was sie „Raubkopien“ nennen würden — vorausgesetzt, die entsprechenden Anbieter sind überhaupt von der deutschen Justiz erreichbar. Dagegen wäre im Grunde nichts zu sagen, wenn es nicht verbunden wäre mit einer offenbar gewollten Rechtsunsicherheit.

Gewinnen werden die Verlage am Ende dieses Kampfes ungefähr nichts. Und sie ahnen noch nicht einmal, was sie durch die Art, wie sie ihn geführt haben, verloren haben.

Mein vorläufiger Lieblingssatz des Jahres stand vergangene Woche im „Stern“ und lautet so:

Eine überraschende Wendung scheint bislang nicht in Sicht.

Der Satz hat nicht nur dieses irre innere Flirren — denn wenn es überhaupt etwas gibt, das man mit Sicherheit von überraschenden Wendungen sagen kann, dann doch, dass sie sich nicht vorher ankündigen.

Der Satz schillert noch schöner, wenn man seinen Kontext kennt. Er steht nämlich am Ende eines Artikels über den südamerafrikanischen Sportstar Oscar Pistorius, der seine Freundin Reeva Steenkamp erschossen hat. Am Donnerstag, als der „Stern“ erschien, gab es die überraschende Wendung, dass der Hauptermittler vom Fall abgezogen wurde, weil gegen ihn wegen versuchten Mordes ermittelt wurde. Schon am Tag zuvor, als der „Stern“ in Druck war, musste die Polizei überraschend einräumen, dass sie keine Beweise habe, die die Pistorius‘ Aussage widerlegen, er habe Steenkamp versehentlich erschossen. Und am Freitag kam Pistorius überraschend gegen Kaution frei.

Das lässt den „Stern“ nicht nur alt aussehen. Es lässt ihn schlecht aussehen.

Denn die ganze große Geschichte beruht auf der Annahme, dass Pistorius seine Freundin absichtlich umgebracht hat. Natürlich weiß auch der „Stern“, dass er das gar nicht weiß und benutzt deshalb immer wieder Wörter wie „mutmaßlich“. Aber das hindert ihn nicht, all die Schlussfolgerungen zu ziehen und Interpretationen zu wagen, die man ziehen und wagen würde, wenn man wüsste, dass Pistorius der Typ Mann ist, der aus Eifersucht seine Freundin umbringt.

Und die man nur ziehen und wagen kann, wenn man als journalistisches Medium der Meinung ist, dass man spätestens fünf Tage nach einer Tat alles weiß, was man wissen muss, um zu einem abschließenden Urteil zu kommen, denn was soll danach noch Überraschendes herauskommen?

Das Elend beginnt schon im Editorial, in dem „Stern“-Chefredakteur Thomas Osterkorn die Frage stellt:

Wie kann ein gefeiertes Idol sich zu einer solchen Tat hinreißen lassen?

Gegenfrage: Was für eine Tat genau?

Ein paar Stunden klammerten sich seine südafrikanischen Landsleute an die Hoffnung, es könne ein tragisches Versehen gewesen sein.

Doch mittlerweile deutet nur noch wenig auf einen Unfall hin.

„Mittlerweile“ hier im Sinne von „zwischenzeitlich am vergangenen Dienstag“.

stern-Reporter Marc Goergen, ehemals stern-Korrespondent in Südafrika, machte sich mit dem Fotografen Per-Anders Pettersson sofort auf den Weg nach Pretoria, um Antworten zu finden. Sie sprachen mit Freunden von Täter und Opfer, mit den Ermittlern und recherchierten im Umfeld von Pistorius‘ Haus.

Die Art von großer Recherche also, die sich kaum noch jemand leisten kann. Qualitätsjournalismus.

Die Art von großer Recherche also, die sich kaum noch jemand leisten kann. Qualitätsjournalismus.

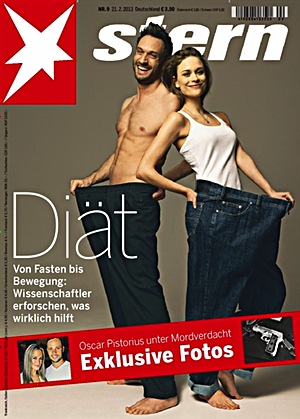

Auf dem Cover ist die Geschichte mit der Zeile „Oscar Pistorius unter Mordverdacht: Exklusive Fotos“ angekündigt. Das fand man offenbar nicht obszön.

Goergen fängt sein Stück an wie ein Krimi:

Ein Mann, so muss man es sich nach durchgesickerten Polizei-Informationen vorstellen, trägt seine schwer verletzte Freundin die Treppe herunter. Er hält sie in beiden Armen. Sie trägt nur ein Nachthemd. Sie röchelt.

Ihre Arme und ihr Kopf baumeln leblos am Körper. Blut rinnt aus Wunden am Kopf, an der Hand, an der Hüfte. Es tropft auf den schwarzen Marmor der Treppe.

Wir lesen noch einmal, was uns Osterkorn schon erzählt hat:

Ein paar Stunden lang hält sich zunächst noch die Erklärung, Pistorius habe die Frau für einen Einbrecher gehalten, doch mit jeder weiteren Zeugenaussage, jeder weiteren Spur erscheint diese Version unwahrscheinlicher. Reeva Steenkamp, so die Ermittler, wurde mit vier Kugeln aus einer halbautomatischen Taurus, Kaliber neun Millimeter, getötet. Der Waffe von Oscar Pistorius.

Es ist ein Drama, das einen genauso erschüttert wie ratlos zurücklässt: Wie kann ein bewundertes Idol sich zu einer solchen Tat hinreißen lassen?

Es folgt eine weitere Frage, die womöglich mein zweitliebster Satz des Jahres ist:

Hat uns die Lichtgestalt mit den Karbonprothesen nicht nur gewärmt, sondern auch geblendet?

Beim dritten Lesen habe ich zwar gemerkt, dass die Karbonprothesen gar nicht das Dativ-Objekt instrumentale Adverbial des Satzes sein sollen und uns insofern auch weder gewärmt noch geblendet haben, aber der schönen Schiefe des Bildes nahm das nur wenig.

Der „Stern“-Reporter erklärt dann, dass viele Sportstars das Gefühl hätten, sich alles erlauben zu können, und zählt die „ziemlich lange Liste gefallener Sportstars“ auf: Mike Tyson (Vergewaltigung) O. J. Simpson (Verdacht des Mordes an seiner Frau), Tiger Woods („billiger Ringelpiez mit gleich Dutzenden Bardamen und Groupies“), Magic Johnson (HIV-positiv mit über 1000 Frauen geschlafen), Kobe Bryant (Vorwurf der Vergewaltigung).

Und Oscar Pistorius?

Auch Oscar Pistorius muss es kennen, dieses Gefühl, dass einem die Welt zu Füßen liegt.

(sic!)

Nun ist der „Stern“ aber natürlich nicht auf eine psychologische Ferndiagnose angewiesen, sondern selbst nach Südafrika geflogen, um zu recherchieren. Das hier sind die Ergebnisse:

Wen immer man nach Treffen mit Oscar Pistorius befragt, jeder betont dessen Höflichkeit. Er halte Frauen die Tür auf. Er wisse zuzuhören. Er setze sich nicht zu Tisch, bevor sein Gast Platz genommen habe. (…)

Auch Freundinnen von Reeva Steenkamp können sich nicht erinnern, dass die Erschossene jemals Andeutungen über Gewalt gemacht habe.

Der „Stern“-Reporter hat vor Ort sogar eine Freundin von Steenkamp aufgetan, die sie richtig lange kannte und sich zitieren ließ: Mirriam Ngomani. Das kleine Foto von ihr, wie sie mit irgendwem anders vor dem Fernseher sitzt und eine Sendung mit ihrer erschossenen Freundin sieht, muss auch eines der „exklusiven Fotos“ sein, die der „Stern“ auf dem Titel ankündigte, zusammen mit zwei nichtssagenden briefmarkengroßen Aufnahmen von Pistorius‘ Geschwistern vor dem Polizeirevier.

Jedenfalls:

Mirriam Ngomani kannte Steenkamp seit mehr als zehn Jahren. Sie arbeiteten für dieselbe Model-Agentur und wurden Freundinnen. Am Wochenende vor den tödlichen Schüssen waren sie noch gemeinsam auf einer Party. „Reeva hat niemals Probleme mit Oscar erwähnt. Überhaupt hat sie nicht viel über ihn gesprochen“, sagt die Freundin.

Schön, dass man das einmal dokumentiert sieht.

„Aber das war wohl, weil er so bekannt war und sie keine Gerüchte über ihn streuen wollte.“ Ngomani traf die beiden ein paarmal gemeinsam, aber auch sie hat keine düsteren Vorzeichen bemerkt. „Oscar war nett und höflich. Das war’s.“

Oder eben nicht.

Oder eben nicht. Da sind diese Mosaiksteinchen. Jedes für sich unscheinbar, doch im Licht des mutmaßlichen Mordes betrachtet …

Dies wäre vermutlich der winzige Moment gewesen, in dem der „Stern“ die Realität, die wild winkend und gestikulierend vor seinem Redaktionsgebäude stand, hätte wahrnehmen können: Wir wissen nicht, ob Pistorius wirklich einen Mord begangen hat. Wir wissen viele unscheinbare Details, denen wir eigentlich keine große Bedeutung beimessen würden. Wir schreiben ihnen nur eine Bedeutung zu, weil wir wissen, dass der Mann ein Mörder ist, was an sich schon zweifelhaft genug wäre, in diesem Fall aber noch dadurch verschärft wird, dass wir genau das nicht wissen.

Aber der „Stern“ merkte nichts und hielt nicht inne.

… doch im Licht des mutmaßlichen Mordes betrachtet, ergeben sie das Bild eines anderen Oscar Pistorius: eines Adrenalin- Junkies, der das Leben bis zum Letzten ausreizt. Pistorius besitzt mehrere Sportwagen, mit denen er gern mit 250 Stundenkilometern über die Highways bretterte. 2009 raste er mit einem Speedboat in einen Pier hinein und knallte mit dem Kopf aufs Steuer. (…)

Manchmal wirkte es, als ob ein wildes Kind im 26-Jährigen steckte.

Die Frauen an seiner Seite wechselten häufig; er sei der ultimative Playboy, gab eine Ex der Klatschpresse zu Protokoll. Eines seiner Tattoos, den Bibelvers „Ich laufe nicht wie einer, der ziellos läuft“, ließ er sich nachts um zwei spontan in einer puerto-ricanischen Kaschemme in New York in die Schulter stechen. Dann wieder schaffte er sich zwei weiße Tiger an, bis die ihm zu groß wurden und er sie abgeben musste.

Klar, dass so einer ein Mörder wird, wenn er zum Mörder wird. Auch wenn er total höflich den Frauen die Tür aufhält.

Erstaunlicherweise bleiben auch für den „Stern“-Reporter ein paar Fragen offen:

Was also ist in Pistorius gefahren?

War es Eifersucht? Waren es Drogen, Alkohol, Steroide, die bei ihm offenbar gefunden wurden?

Ah, höm. Kleine „überraschende Wendung“: Es wurden keine Steroide bei Pistorius gefunden. Das Mittel, das ursprünglich für ein Testosteronpräparat gehalten wurde, entpuppte sich inzwischen als Potenzmittel auf der Basis von Tierherzen und -hoden sowie Heilpflanzen und Vitaminen.

Weiter im „Stern“:

Was war da los im Haus in der Bushwillowstraat? Informationen aus Ermittlerkreisen legen nahe:

(…) Gegen 1.30 Uhr in der Nacht hörten Nachbarn Lärm und beschwerten sich beim Sicherheitsdienst der Anlage. Um 3.20 Uhr dann die Schüsse. Offenbar, so eine Version aus Polizeikreisen, schoss Pistorius im Schlafzimmer das erste Mal auf Reeva Steenkamp.

Wäre das nicht eine gute Gelegenheit, in den Konjunktiv zu wechseln? Nein:

Die Kugel traf sie in die Hüfte. Sie schleppte sich ins angrenzende Bad und verriegelte die Tür. Pistorius feuerte dreimal durchs Holz und traf Steenkamp in Kopf, Arm und Hand. Dann rief er seinen Vater an. Der erreichte gemeinsam mit Pistorius‘ Schwester gegen halb vier das Haus — als sein Sohn gerade die sterbende Reeva Steenkamp die Treppe heruntertrug. Einer anderen Version zufolge fielen alle Schüsse durch die Badezimmertür.

Der „Stern“-Artikel endet so:

Das Bett war auf beiden Seiten benutzt. Sowohl Pistorius wie auch Steenkamp hatten offenbar vor der Tat darin geschlafen. Es ist der Moment, in dem der Krimi beginnt — und das Märchen des Oscar Pistorius wohl endet. Eine überraschende Wendung scheint bislang nicht in Sicht. Man kann sich diesen Moment in all seiner Grausamkeit ausmalen. Die Schreie und Schüsse, das splitternde Holz der Tür, das Blut, die Szenen im Schlafzimmer, im Badezimmer, auf der Treppe.

Wirklich begreifen kann man ihn beim besten Willen nicht.

Jaha, „ausmalen“ kann man sich echt viel. Man bräuchte dafür sogar vermutlich keinen „Stern“-Reporter, der eigens samt Fotograf nach Südafrika fliegt, um es für einen zu tun.

PS: Die Konkurrenz von der „Bunten“ fand schon ein Fragezeichen hinter ihrer Schlagzeile zuviel der Seriosität. Da weiß man wenigstens, was man hat. Und vor allem: was nicht.

PS: Die Konkurrenz von der „Bunten“ fand schon ein Fragezeichen hinter ihrer Schlagzeile zuviel der Seriosität. Da weiß man wenigstens, was man hat. Und vor allem: was nicht.

Anfang des Monats formulierte Christoph Keese, der Cheflobbyist der Axel-Springer-AG, in einem schriftlichen Interview einen bemerkenswerten Satz. „Die Spitzenverbände der Gesamtwirtschaft“, schrieb er, nähmen zum geplanten Leistungsschutzrecht für Presseverlage „eine neutrale bis aufgeschlossene Haltung an“.

Die Nachfrage eines Lesers in seinem Blog, ob er da konkrete Namen nennen könnte, ignorierte Keese. Er wird wissen, warum.

Im September 2010 veröffentlichten 25 Wirtschaftsverbände, darunter die Spitzenverbände des Handwerks (ZDH), des Handels (HDE) und der Industrie (BDI) eine vernichtende Stellungnahme zu Keeses Gesetzesplänen: „Ein ‚Leistungsschutzrecht‘ für Online-Presseverlage ist (…) in keiner Weise geeignet, den digitalen Herausforderungen Rechnung zu tragen.“ Es werde von ihnen „vollständig abgelehnt“.

Der BDI musste sich dafür von prominenten Verlagsvertretern als dumm beschimpfen lassen. Der Springer-Vorstandsvorsitzende Mathias Döpfner sagte, es könne sich da „nur um Missverständnisse handeln, die wir schnellstmöglich klären“.

Von wegen. Im Sommer vergangenen Jahres wiederholte der BDI seine Kritik und forderte die Bundesjustizministerin auf, auf das Gesetz zu verzichten. Die Zeitungen des Verlages, für den Keese arbeitet, haben ihren Lesern das sicherheitshalber verschwiegen.

Auch aktuell äußert sich der BDI extrem distanziert zu dem Vorhaben und verweist auf ein Gutachten, das er beim Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomie in Auftrag gegeben hat. Die Wissenschaftler Ralf Dewenter und Justus Haucap kommen darin zu einem vernichtenden Urteil. Das Leistungsschutzrecht sei „ökonomisch weder erforderlich, um die Produktion von hochqualitativen Inhalten anzureizen, noch ist es geeignet, den Qualitätsjournalismus zu befördern“:

Es behindert den Strukturwandel in der Presselandschaft und konterkariert die Einführung marktkonformer Bezahlmodelle, von denen dann positive Effekte für die Vielfalt und die Qualität der Angebote zu erwarten sind. Alles in allem ist das geplante Leistungsschutzrecht nicht nur überflüssig, sondern schädlich für Innovation, Meinungsvielfalt und Qualitätsjournalismus.

Man sollte annehmen, dass das eine berichtenswerte Wortmeldung ist: Haucap ist prominentes Mitglied der Monopolkommission, die die Bundesregierung in Fragen der Wettbewerbspolitik berät; bis Mitte 2012 war er sogar ihr Vorsitzender. Doch nicht nur bei Springer, auch in der sonstigen Verlegerpresse fand das Gutachten keinerlei Erwähnung.

Bis heute. Heute hat es Justus Haucap mit seiner ablehnenden Position zum Leistungsschutzrecht zum ersten Mal ins „Handelsblatt“ geschafft.

Nämlich so:

Er geißelte die Ökostrom-Förderung mit ihren staatlich festgesetzten Preisen. Er brandmarkte das Vorhaben Hamburgs, dreistellige Millionenbeträge in die Reederei Hapag-Lloyd zu pumpen, als Wettbewerbsverzerrung. Er plädierte bei der Bahn für die Trennung der Sparten Infrastruktur und Transport, um Wettbewerbsdefizite abzubauen. Justus Haucap, Mitglied der Monopolkommission, gerierte sich stets als Kämpfer für den Marktliberalismus — und vergaloppierte sich dabei selten.

Doch nun sorgt der 43-jährige Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie als Unterstützer für Google für Aufsehen. „Das geplante Leistungsschutzrecht ist nicht nur überflüssig, sondern schädlich für Innovation, Meinungsvielfalt und Qualitätsjournalismus“, lässt sich Haucap in einer ganzseitigen Anzeige von Google zitieren. (…)

Haucap sieht in dem Anzeigenauftritt kein Problem. Das Zitat stamme aus einem Gutachten von ihm, Geld sei keines geflossen. „Ich unterstützen [sic] nicht Google bei einer Kampagne.“

Dennoch herrschte gestern in Berlin Verwirrung. Kritiker Haucaps monierten, so verliere die Monopolkommission als beratendes Gremium der Bundesregierung ihre Überparteilichkeit.

Bei wem gestern „in Berlin“ Verwirrung herrschte, lässt das „Handelsblatt“ vielsagend offen. Aber um anonyme „Kritiker Haucaps“ zu finden, die sein Engagement kritisieren, musste die Autorin vermutlich nicht einmal die Redaktion verlassen oder zum Telefonhörer greifen.

Das passiert also, wenn ein von dem Blatt sonst geschätzter Fachmann zu einem Urteil kommt, das der Verlagslinie widerspricht: Man ignoriert ihn erst und diskreditiert ihn dann, er sei auf „Abwege“ geraten und habe sich „vergaloppiert“.

Welch bittere Ironie: Das „Handelsblatt“ wirft Haucap vor, Google erlaubt zu haben, sein Zitat aus dem BDI-Gutachten zu verwenden, dabei waren die Zeitungsanzeigen offenkundig die einzige Chance, dass diese von den Verlagen unerwünschte Position überhaupt in den Zeitungen erscheint.