Sehr geehrte Frau Piel,

Sie haben zu Beginn Ihrer zweijährigen Amtszeit als Vorsitzende der ARD eine Flut von Interviews gegeben, in denen sie viele erstaunliche Dinge gesagt haben. Ein Satz aber ist ganz besonders bemerkenswert. Er lautet:

Wenn der Verlegerverband die Apps kostenpflichtig macht, dann werde ich mich auch vehement dafür einsetzten, dass unsere öffentlich-rechtlichen Apps kostenpflichtig sind.

Ich dachte erst, dass ich mich verlesen hätte. Oder dass die Medien, die diese Stelle zitieren, einen Fehler gemacht haben müssen. Aber genau so scheinen Sie das gegenüber der „Frankfurter Rundschau“ autorisiert zu haben. Im Zusammenhang:

Man ist offensichtlich von Seiten der Verlage auf dem Holzweg, wenn man journalistische Inhalte kostenlos anbietet. Diese Kostenloskultur kann nicht Ziel führend sein. Das kann für die Verlage nur heißen, man muss dahin kommen, die journalistischen Inhalte zu verkaufen. Da sind kostenpflichtige Apps der richtige Anfang. Bei diesen fühlen sich die Verleger jedoch im Markt behindert. Wenn der Verlegerverband die Apps kostenpflichtig macht, dann werde ich mich auch vehement dafür einsetzten, dass unsere öffentlich-rechtlichen Apps kostenpflichtig sind.

Ich halte diese Äußerung für einen Skandal.

Ich weiß nicht, warum Sie der Meinung sind, dass die Verlage ihre journalistischen Inhalte nicht kostenlos anbieten dürfen. „Spiegel Online“ müsste der Teufel reiten, seine Inhalte nur noch gegen Geld anzubieten. Das Geschäftsmodell, möglichst viele Leser zu erreichen und sich über Werbung zu finanzieren, scheint dort gut zu funktionieren. Es hat den Vorteil, nicht nur lukrativ zu sein, sondern zu einem enormen publizistischen Einfluss zu führen.

In Großbritannien macht gerade der Online-Auftritt der Zeitung „Daily Mail“ Furore. Die Besucherzahlen von „Mail Online“ sind im vergangenen Jahr um rund 50 Prozent gestiegen. Während Rupert Murdoch die Inhalte der „Times“ nur noch zahlenden Kunden zugänglich macht, setzt die „Mail“ (mit durchaus zweifelhaften journalistischen Mitteln) ganz darauf, mit einem kostenlosen Angebot möglichst viele Leser zu erreichen, bricht Besucherrekorde und macht Gewinn.

Ich verstehe nicht, inwiefern „Spiegel Online“, „Mail Online“ und viele andere mit dieser Strategie auf dem „Holzweg“ sind oder welche „Ziele“ sie nicht erreichen können. Ich glaube auch nicht, dass das Ihre Sorge sein müsste, Frau Piel. Aber wenn Sie der Meinung sind, dass es im Internet eine schädliche „Gratiskultur“ gibt und dass es gut ist, wenn die Verlage jetzt über den Umweg des iPads versuchen, ihre fehlenden Werbeerlöse online durch Vertriebserlöse auszugleichen, dann ist das halt so.

Wir bekommen aber ein Problem miteinander, wenn Sie auf meinem Rücken und dem von Millionen Gebührenzahlern den Verlegern bei dieser Strategie helfen wollen. Unter bestimmten Bedingungen wollen Sie öffentlich-rechtliche Inhalte, die für Geräte wie das iPad aufbereitet wurden, nur noch gegen Geld zugänglich machen. Ich habe Neuigkeiten für Sie, Frau Piel: Wir haben diese Inhalte schon bezahlt.

Diese Inhalte gehören uns. Nicht im juristischen Sinne, aber in jedem anderen.

Von 2012 2013 an muss jeder Haushalt Rundfunkgebühren zahlen. Egal, ob er ein Fernsehgerät hat. Egal, ob er Fernsehen guckt. Egal, ob er ARD oder ZDF guckt.

Die Logik dahinter ist die, dass es gut für eine Gesellschaft ist, wenn die Produktion von Inhalten in einem Massenmedium nicht vollständig den Gesetzen des Marktes unterworfen ist. Ich bin ein großer Verteidiger dieser Logik und der Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks — auch in Zeiten, in denen es leichter und günstiger denn je ist, Menschen publizistisch zu erreichen.

Zu dieser Logik gehört es aber auch, dass die von allen bezahlten Inhalte dann auch allen zur Verfügung stehen. Das ist ein Kern der Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und eine große Chance gerade im digitalen Zeitalter. ARD und ZDF müssen sich nicht dagegen wehren, wenn ihre Inhalte auf Plattformen wie YouTube weiter verbreitet werden, denn diese Inhalte sind schon bezahlt. Im Gegenteil ist es in ihrem Interesse, wenn sie so viele Menschen wie möglich erreichen.

Die Verleger sehen in der Präsenz von ARD und ZDF in der digitalen Welt eine Wettbewerbsverzerrung. Es ist eine Wettbewerbsverzerrung, und zwar eine gewollte. Sie bietet die Möglichkeit, frei von den Zwängen, denen kommerzielle Anbieter ausgesetzt sind, gute Inhalte zu produzieren. Öffentlich-rechtliche Anbieter sollen auch dann, wenn es privaten Medien schlecht geht, für Qualität bürgen.

Gerade wenn alle anderen Medien hochwertige journalistische Inhalte nur noch gegen Geld anböten, müsste der öffentlich-rechtliche Rundfunk kostenlos bleiben: damit auch diejenigen Menschen, die sich die kostenpflichtigen Angebote nicht leisten können, gut versorgt werden.

(Das Wort „kostenlos“ im Satz vorhin ist natürlich falsch. Wir alle haben diese Inhalte bereits bezahlt. Ich wiederhole mich.)

Anscheinend ist Ihnen das immerhin nicht völlig unbekannt. Sie haben der „Frankfurter Rundschau“ noch im Zusammenhang mit einer möglicherweise kostenpflichtigen „Sportschau-App“ gesagt:

(…) es gibt hundert kostenlose Sport-Apps in Deutschland. In so einer Situation können wir, die wir gebührenfinanziert sind, nicht sagen, bei den Kommerziellen kriegt ihr das alles kostenlos, bei uns, für die ihr Gebühren gezahlt habt, müsst ihr das noch mal bezahlen. Wir könnten das in dem Augenblick machen, in dem andere Angebote auch kostenpflichtig wären.

Nein. Sie können das auch in dem Augenblick nicht machen. Mal abgesehen davon, dass es eine Illusion ist, dass alle Sportseiten kostenpflichtig werden, und vor allem abgesehen davon, dass es erstaunlich ist, dass eine Vorsitzende der ARD von einem Gerät träumt, auf dem alle Inhalte nur noch gegen Geld zugänglich sind, die eigenen eingeschlossen: Der Eindruck, den Sie hier erwecken, dass unter dem Motto „Kostenpflichtige Apps von allen“ ein fairer Wettbewerb stattfände, ist falsch. Sie können die Inhalte Ihrer „Sportschau-App“ aus den Gebühren finanzieren. Die Privaten können das nicht. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk ist per se eine Wettbewerbsverzerrung.

Sie meinen, wenn es keine kostenlose Alternative mehr gibt, können Sie die Menschen für die Inhalte der ARD „noch mal“ zur Kasse bitten? Das Wort, das ein solches Verhalten beschreibt, wird inflationär gebraucht, hier stimmt es aber: Abzocke.

Über die „Tagesschau-App“ sagen Sie:

Auch die Tagesschau-App kann nicht funktionieren, wenn gleichzeitig im Netz jede Zeitung auch ein kostenloses Info-Internetangebot hat.

Ich vermute, Sie meinen, dass die „Tagesschau-App“ nicht als kostenpflichtiges Angebot funktionieren könnte. Dieser Satz ist gleich doppelt falsch. Erstens glaube ich, dass die „Tagesschau-App“ auch in einer kostenpflichtigen Variante funktionieren könnte, weil die Marke „Tagesschau“ so stark ist und in einem Maß für Seriösität und Relevanz steht, mit dem nicht viele kostenlose Online-Angebote der Zeitungen mithalten können. Zweitens ist der Gedanke, die „Tagesschau-App“ kostenpflichtig zu machen, wenn nur die kostenlose Konkurrenz nicht wäre, sehr abwegig. Wenn der oft missverstandene Gedanke der „Grundversorgung“ im digitalen Zeitalter noch irgendeine Bedeutung haben soll, dann doch den, solide Inhalte frei verfügbar anzubieten und dafür zu sorgen, dass man nicht gut verdienen muss, um gut informiert zu werden.

Ich bin mir bewusst, dass ich hier mit großer Redundanz denselben Sachverhalt viele Male aufschreibe. Ich habe nur das Gefühl, dass das nötig sein könnte, weil Ihnen offenbar zentrale Gedanken des dualen Systems in Deutschland nicht bekannt sind.

Wenn Sie anfangen, Inhalte wie die „Tagesschau“ kostenpflichtig anzubieten, wird es Ihnen noch schwerer fallen, die Rundfunkgebühren zu legitimieren. Die Forderung von Verlegern und Politikern nach der Privatisierung wenigstens eines Teils des öffentlich-rechtlichen Rundfunks haben Sie dann schon selbst halb erfüllt.

[via Dirk von Gehlen]

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sehr geehrte Damen und Herren,

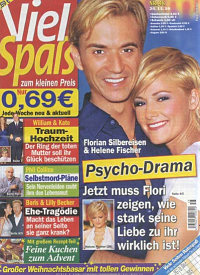

Wobei: Hat die Zeitschrift damals wirklich das „Liebes-Aus“ verkündet? Oder nur die Möglichkeit eines Liebes-Auses dezent angedeutet? Das Satzzeichen hinter der Schlagzeile, das auf den ersten Blick wie ein Ausrufezeichen wirkt, hat einen dezenten Schwung, der auch eine Interpretation als Fragezeichen zulässt.

Wobei: Hat die Zeitschrift damals wirklich das „Liebes-Aus“ verkündet? Oder nur die Möglichkeit eines Liebes-Auses dezent angedeutet? Das Satzzeichen hinter der Schlagzeile, das auf den ersten Blick wie ein Ausrufezeichen wirkt, hat einen dezenten Schwung, der auch eine Interpretation als Fragezeichen zulässt.