Ältere Männer, die jüngere Mädchen begehren, machen sich gut im Fernsehen. RTL 2 versucht zur Zeit, sich als gesellschaftlich verantwortungsvoll handelnder Sender darzustellen, indem er sie bei Kontaktversuchen im Internet in eine Falle lockt und dann eindringlich fragt, was sie sich eigentlich dabei denken. Halbschwestersender RTL macht derweil Lust auf „Lolita-Sex“ und wirbt für „Deutschlands erstes Teeny-Bordell“ (sic!).

Montag vor drei Wochen. Am späten Abend läuft „30 Minuten Deutschland“, eine Sendung der Produktionsfirma AZ Media, einem vermeintlich „unabhängigen“ Anbieter, dem RTL Sendezeit abgeben muss. AZ Media ist RTL freundschaftlich-geschäftlich verbunden; der Sender nennt die Reihe „Unser Reportage-Highlight“.

Dem Thema der Prostitution junger Frauen, die noch jünger aussehen, widmet sich diese Sendung wie folgt:

Sprecherin: In Köln wurde jetzt ein Bordell eröffnet, das sich mit seinem Angebot speziell an Liebhaber von Lolitas wendet.

Kunde Heinrich: Diese Mädchen, knackiger Körper, und die sind genau so versaut wie ’ne reife Frau. Das ist ja das Geile daran.

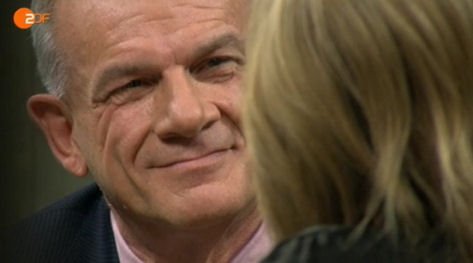

Sprecherin: Der 60-jährige Heinrich ist Stammgast in „Teeny-Land“, einem Bordell, das sich auf Liebhaber von Lolitas spezialisiert hat.

Wir sehen Heinrich im Gespräch mit der „Hausdame“ Sonja.

Heinrich: (…) Jetzt zieht es mich wieder hin zu den Teenies.

Sonja: So ist das schön.

Heinrich: Wer ist heut alles da?

Sonja: Heute ist da, die Ariella ist da, die Lucie ist da, die Micky ist da, viele Mädchen… Ich bring dir die Mädchen mal, und dann kannst du dich entscheiden. (…)

Die Mädchen kommen einzeln ins Zimmer und stellen sich Heinrich vor.

Sprecherin: Seit dem Tod seiner Frau vor zwei Jahren kommt Heinrich mindestens zwei Mal im Monat und sucht sich ein junges Mädchen aus. Allerdings erst nach ausführlicher Betrachtung des aktuellen Angebots. Die Bestellung nimmt Hausdame Sonja entgegen.

Sonja: Was für Dich dabei?

Heinrich: Super, ja. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Die Arielle gefällt mir ziemlich gut. Die Lucy ist ne ganz süße. Und die Janine!

Sonja: Ja, die ist ganz süß. Ist ’ne ganz neue auch.

Heinrich: Ich will also ’ne Stunde. Und… französisch optimal, macht das auch die Lucy?

Sonja: Die Lucy macht das leider nicht.

Heinrich: Na, ich würde sagen, dann nehm ich die Janine.

Sonja: Okay, dann schick ich dir die Janine für ’ne Stunde. (…)

Sprecherin: Janine ist noch neu hier im „Teeny-Land“. Das Geschäft mit der bezahlten Liebe kennt die 20-jährige allerdings schon aus dem Effeff. Bis zu zehn Kunden erfüllt sich Tag für Tag fast alle Wünsche.

Janine: Hi, ist ja schön, dass du dich für mich entschieden hast.

Heinrich: Du bist ja ganz neu hier.

Janine: Ja.

Heinrich: Mir gefällt sowas. Wir werden ne geile Stunde verbringen, glaube mir.

Sprecherin: Für die Realschülerin ist der Sex mit dem 40 Jahre älteren Mann ein ganz normaler Job. (…) Mit ihren jugendlichen Körpern und einigen Tricks beim Make-up und der Kleiderwahl gelingt es Janine und ihren Kolleginnen, den zahlenden Kunden das Image der unschuldigen Lolita zu verkaufen. (…)

Janine: Die Mädchen sehen nicht aus wie über Zwanzig. (…) Jeder von uns hat noch ein bisschen die Teenie-Art.

Heinrich: Seit eh und je fühl ich mich hingezogen zu Teenie-Mädchen. (…)

Sprecherin: Der 60-jährige Kunde ist nicht der einzige Fan von jungen Mädchen. Die Idee vom „Teeny-Land“ wird von der Kundschaft honoriert. Betreiber Kaspar hat ständig neue Ideen für die Ausgestaltung seiner Räume.

Kaspar: Hier finden unsere klassischen Rollenspiele statt. Das bedeutet, Lehrer-Schüler-Geschichten, hauptsächlich. (…) Teilweise auch richtige Unterrichtsstunden.

Sprecherin: Die Klientel, die die Schulmädchen-Erotik bucht, ist bunt gemischt. Junge Männer sind die große Aufnahme, drei Viertel der Männer älter als 40.

Kaspar: (…) Im jungen Alter ist der normale Sex meistens hinreichend und ausreichend für die eigene Lustbefriedigung. Und mit zunehmendem Alter (…) experimentiert man mehr, entwickelt andere Fantasien, und irgendwann wollen die auch verwirklicht werden. (…)

Sprecherin: Die Frauen, die hier im Bordell arbeiten, sind zwischen 18 und 20 Jahre alt.

Kaspar: Ein Mädchen, das bei uns anfängt, ist in der Regel auch wirkliche Anfängerin. Ganz einfach aufgrund des Alters ist das meistens gar nicht anders möglich. Es gibt viele Mädchen, die warten gerade auf den Tag, wo sie 18 werden, um dann hier beruflich, ich sag’s jetzt einfach mal, Karriere zu machen. Wir sind im Endeffekt nichts anderes als ein anderer Betrieb auch. Es geht auch tatsächlich um viel Geld, das kann man offen so sagen, besonders für die Mädels.

Sprecherin: Im Schnitt kommen die Jungprostituierten auf mindestens 200 Euro pro Schicht. Kein schlechter Verdienst für die Mädchen, die oft weder Schulabschluss noch Ausbildung haben. Um diese kümmert sich einmal im Monat Bordellchef Kaspar persönlich.

Kaspar: (vor einer Schultafel, zu den Mädchen) Wer gut reden kann, muss weniger blasen. Ich sag auch ja immer, wer gut blasen kann, muss weniger (Wort überpiept). Aber es gilt auch andersrum: Wer gut reden kann, muss weniger blasen.

Nun ist es nicht so, dass der Film die Probleme dieser Leidenschaft für junge Mädchen völlig ausblendet. So lapidar, wie das Thema dann angeschnitten und gelöst wird, wünscht man sich allerdings, er hätte es getan.

Sprecherin: Dabei ist die Grenze zwischen der Faszination für frühreife junge Menschen und krimineller Pädophilie nicht immer leicht zu ziehen. Doch Pädophile kommen nicht in sein Bordell, da ist sich Betreiber Kaspar sicher.

Kaspar: Ich glaube, dass pädophile Gäste wir hier nicht haben. Es ist ein ganz großer Unterschied zwischen einer Lolita, einem jungen Mädchen, und einem Kind da. Die Mädels, die hier mit uns arbeiten, sind Frauen, körperlich Frauen. Das heißt, sie haben weibliche Reize, Brüste, Hüften, und so weiter und so fort. Und genau das ist es ja nicht, was einen Pädophilen reizt.

Das Bordell wirbt auf seiner Internetseite damit, die einzige Adresse Deutschlands „speziell für Teeny- mädchen und Freunde von Unbeschwertheit und Jugend“ zu sein: „Taucht ein in eine Welt der Kniestrümpfe, Zöpfchen, und der Freude an freier Sexualität. Im Teenyland legen die süssen Lolitas ihre Schulbücher beiseite und tauschen den Abiturstress gegen die wunderbare Möglichkeit ihre Sexualität zu entdecken, und Dinge auszuprobieren, die auf dem Pausenhof tabu sind. Hierfür benötigt man Lehrer, die wissen worauf es ankommt und nicht bloss Bücher wälzen können. Im Teenyland stehen Lust, Spass und Freude an der Sache im Vordergrund.“ Alle Mädchen hätten das achtzehnte Lebensjahr vollendet, „auch wenn es nicht immer so aussieht“.

Ob man als Mann, der Teenager begehrt und ihre Nähe sucht, in der RTL-Familie am Pranger landet oder in einem Werbefilm für ein „Teeny-Bordell“, ist offenbar nur eine Frage des Zufalls. Und in der Welt von AZ Media scheint die Prostitution für junge Mädchen ohne Ausbildung und mit Geldnöten eine ganz normale und sehr attraktive Möglichkeit der Berufswahl zu sein.

(via fernsehkritik.tv; Screenshots: RTL)