Manchmal ertappe ich mich dabei, dass ich eine Sache ablehne, nur weil „Bild“ für sie kämpft.

Das ist natürlich kindisch, aber vielleicht nachvollziehbar, wenn man sieht, mit welchen Mitteln diese Zeitung für Sachen kämpft, die sie zu ihrer Sache gemacht hat. Ihre aktuelle Kampagne für das Volksbegehren „Pro Reli“ in Berlin, die auch vor dümmsten Lügen nicht zurückschreckt, ist wieder so ein Fall. Nicht genug damit, dass „Bild“ sich vollends die Werbestrategie von „Pro Reli“ zu eigen gemacht hat, die darauf setzt, dass sich nicht genügend Berliner für einen Kampf für den Religionsunterricht mobilisieren lassen würden, und ihn deshalb kurzerhand zu einem Kampf „für die Freiheit“ umgedeutet hat. „Bild“ blendet die Argumente der Gegenseite und Nachrichten, die in deren Sinne sind, fast vollständig aus.

Das ist so üblich bei „Bild“, und das finde ich immer wieder doppelt erstaunlich. Nicht nur, dass Journalisten das für eine zulässige Form der Berichterstattung halten. Sondern dass sie so wenig von der Belastbarkeit ihres eigenen Standpunktes, der Kraft der eigenen Argumente überzeugt sind, dass sie glauben, die Gegenseite gar nicht erst erwähnen zu dürfen. Die „Bild“-Zeitung traut sich nicht, ihren Lesern halbwegs fair beide Seiten vorzustellen und ihre eigene Position durch Kommentare deutlich zu machen. Spricht daraus ein mangelnder Glaube an die Klugheit ihrer Leser? Oder nur ein mangelnder Glaube an die eigene Argumentationsfähigkeit?

Wäre es zu riskant gewesen, wenn „Bild“ den Lesern nicht nur die Namen der Prominenten verraten hätte, die für „Pro Reli“ sind, sondern auch die, die die Gegenkampagne „Pro Ethik“ unterstützten? Wäre es zu riskant gewesen, wenn „Bild“ am Freitag nicht fünf junge Leute für „Pro Reli“ hätte sprechen lassen, sondern nur vier — und eine einzige Gegenstimme auf der Seite untergebracht hätte? Wäre es zu riskant gewesen, wenn „Bild“ gestern neben 21 „Pro Reli“-Bekenntnissen (darunter einem grob irreführenden Zitat der ehemaligen Fernsehmoderatorin Tita von Hardenberg, die entweder nicht weiß, worum es bei dem Volksentscheid geht, oder nicht will, dass andere es wissen) zwei oder drei „Pro Ethik“-Leute hätte zu Wort kommen lassen? Manchmal glaube ich, die Menschen, die bei dieser Zeitung arbeiten, halten ihr Blatt nicht für halb so mächtig, wie alle anderen das tun. Sonst würden sie nicht mit einer solchen Gewalt, mit einem solchen Krampf, jede Transparenz, jede Fairness daraus fernhalten – als könnte ein Hauch von Pluralismus schon alles zusammenstürzen lassen.

(Immer wieder beunruhigend auch, dass hohe, nun ja: Würdenträger der Kirche bei diesen Gelegenheiten dem Busen-, Hetz- und Lügenblatt ihre Aufwartung machen. Ich meine, man muss „Bild“ ja nicht ächten, aber… oh Gott, was red‘ ich denn da? Natürlich muss man. Was denn sonst?)

In diesen Wahlkämpfen schlägt auch immer die große Stunde eines lokalen „Bild“-Kolumnistenclowns namens Reimer Claussen. Als es um den Erhalt von Tempelhof als Flughafen ging, schrieb er: „Wer Tempelhof schließt, würde auch das Stadtschloss noch einmal sprengen.“ Nun behauptet er, die Gegner von „Pro Reli“ entlarvten sich dadurch quasi als Linksfaschisten, dass sie vom „Wahlzwang“ zwischen Ethik und Religion sprechen, den sie ablehnen:

Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. „Wahlzwang!“ Was für ein Wort! Damit offenbart sich die Linke alias PDS vulgo SED endgültig.

Jemand, der es schafft, den Begriff Wahl mit dem Begriff Zwang zu verbinden, der muss einfach aus einer Tradition kommen, wo man auch die Reisefreiheit für eine üble Sache hielt. 40 Jahre lang haben sie es geschafft, die Bevölkerung der DDR von der schrecklichen Last, frei zu wählen, zu erlösen. Jetzt sollen auch unsere Schüler in den Genuss kommen.

Der Gedanke, dass auch dieser Mann womöglich wählen darf, erschreckt mich ein bisschen. Ich wünsche Reimer Claussen aber, dass er sich seine Ahnungslosigkeit bewahren kann und niemals erfahren muss, dass sich das, was der Volksentscheid aus dem Fach Religion machen will, ganz offiziell „Wahlpflichtfach“ nennt. Kinder würden nicht mehr Ethik und Religion belegen können, sondern zwischen beiden wählen müssen. Aber das muss man sich mal irgendwo zergehen lassen: Wahl. Pflicht. Wahlpflicht. Leute, die sich solche Wörter ausdenken, fressen auch kleine Kinder. ((Oh, ich sehe gerade, exakt den Witz haben wir damals schon bei BILDblog gemacht.)) (Die Suche in Zeitungsarchiven nach dem Wort „Wahlzwang“ fördert übrigens weniger Artikel über die DDR und mehr über Belgien zutage.)

Ich glaube, dass die Art, wie „Bild“ diese Wahlkämpfe führt, der Demokratie schadet. Weniger durch die Einseitigkeit. Sondern vor allem dadurch, dass sie jede dieser Fragen zu einem Kampf für die Freiheit stilisiert, zu einem Überlebenskampf, bei dem bei falschem Ausgang der Untergang droht. In der „Bild“-Welt gibt es kein Ringen um den besten Weg, bei dem beide Seiten bedenkenswerte Argumente haben. In der „Bild“-Welt sind die Gegner das Böse und müssen mit allen Mitteln bekämpft werden.

Zwei große Kämpfe in Berlin hat „Bild“ jetzt schon verloren (außer den um Tempelhof auch den gegen die Umbenennung eines Teils der Kochstraße in Rudi-Dutschke-Straße). Nicht auszudenken, wenn Berlin heute wieder gegen Das Richtige, gegen „Bild“ und gegen die Freiheit stimmt.

Vielleicht ist also nachvollziehbar, warum ich mich manchmal dabei ertappe, gegen eine Sache zu sein, nur weil „Bild“ dafür ist. Aber es bleibt kindisch.

Im Fall von „Pro Reli“ jedoch glaube ich, gute inhaltliche Argumente gefunden zu haben, zum Beispiel in dieser Pressemitteilung des LSVD, vor allem aber in diesem „Spiegel“-Essay von Julia Franck. Ich werde deshalb — nicht (nur) wegen „Bild“ — nachher mit Nein stimmen.

(Und anders, als gerne kolportiert wird und das „Handelsblatt“ unfassbarerweise verbreitet hat, reicht es im Zweifelsfall nicht, einfach zuhause zu bleiben, wenn man gegen den Gesetzesentwurf ist.)

Nachtrag, 19.20 Uhr. „Pro Reli“ ist gescheitert.

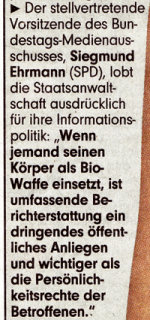

(…) Die „Bild“-Zeitung zitiert Sie im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die [Sängerin], der vorgeworfen wird, vor Jahren trotz HIV-Infektion ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt zu haben, mit dem Satz: „Wenn jemand seinen Körper als Bio-Waffe einsetzt, ist umfassende Berichterstattung ein dringendes öffentliches Anliegen und wichtiger als die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen.“

(…) Die „Bild“-Zeitung zitiert Sie im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die [Sängerin], der vorgeworfen wird, vor Jahren trotz HIV-Infektion ungeschützten Geschlechtsverkehr gehabt zu haben, mit dem Satz: „Wenn jemand seinen Körper als Bio-Waffe einsetzt, ist umfassende Berichterstattung ein dringendes öffentliches Anliegen und wichtiger als die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen.“