Vielleicht könnten wir uns als Mindestanforderung für öffentlich-rechtliche Moderatoren darauf einigen, dass sie nicht so ahnungslos sein sollten wie Hans-Hermann Tiedje. Das Problem ist, dass Günther Jauch selbst diese Latte reißt.

Ich wünschte mir, man könnte ein Experiment machen und jemandem, der das deutsche Fernsehen nicht kennt, die „Günther Jauch“-Sendung vom vergangenen Sonntag zeigen. Und ihm dann sagen, dass der Moderator der berühmteste deutsche Fernsehmoderator ist, und dass die ARD Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, um ihn diese Show auf diesem Sendeplatz moderieren lassen zu können. Und dann sehen, wie groß der Unglaube ist.

Am Montag sagte der ARD-Chefredakteur Thomas Baumann zu dpa, man werde aus dem kritischen Echo auf die Jauch-Sendung mit Jörg Kachelmann „keine Lehren ziehen, weil wir unsere redaktionelle Linie für richtig erachten“.

Andreas Zaik, Chefredakteur und Geschäftsführer von Jauchs Produktionsfirma, suggerierte, dass man aus Kritik ohnehin nichts lernen könnte, weil unterschiedliche Kritiker ja unterschiedliche Meinungen hätten. Und gerade die Diskussion um den Fall Kachelmann habe gezeigt, dass es „keine allgemeingültige ‚Wahrheit‘ gibt und jeder Standpunkt einem bestimmten Blickwinkel geschuldet ist. Diese Argumente, durch den Moderator strukturiert, gerade in ihrer Widersprüchlichkeit zuzulassen, ist Aufgabe der Sendung.“

Ach?

Am Sonntag behauptete der Boulevard- und PR-Mann Hans-Hermann Tiedje bei „Günther Jauch“, dass der Fernsehmoderator Andreas Türck im Gegensatz zu Jörg Kachelmann vom Vorwurf der Vergewaltigung wegen erwiesener Unschuld freigesprochen wurde. Kachelmann widersprach. Und Strukturator Jauch ließ beide Argumente in ihrer Widersprüchlichkeit zu.

Die Wahrheit, sie liegt hier nicht irgendwo in der Mitte. Sie ist auch nicht einem bestimmten Blickwinkel geschuldet. Kachelmann hat Recht, Tiejde hat Unrecht.

Wäre es zuviel verlangt, wenn ein Moderator das wüsste? In einer Diskussion zum Thema „Was ist ein Freispruch wert“, zwei Tage, nachdem Andreas Türck seine Rückkehr auf den Bildschirm angekündigt hat?

Kachelmann sagte, er habe „Hundert und noch mehr Verfahren“ gegen Medien geführt. Tiedje sagte, es waren „höchstens fünf“, weil Kachelmann jeden einzelnen Fall mit der Zahl der Medien multipliziert habe. Tja, das muss man wohl in seiner Widersprüchlichkeit so stehen lassen, wenn das die Aufgabe der Sendung ist (und gerade nichts passendes auf der Moderationskarte steht). Sonst könnte man das Buch von Kachelmann gelesen haben und wissen, dass es sich tatsächlich um viele Dutzend verschiedene einstweilige Verfügungen handelt.

Wäre es zuviel verlangt, von der am wichtigsten gemeinten Talkshow im deutschen Fernsehen zu erwarten, dass sie ihre Zuschauer ein bisschen klüger machen will? Der Jauch-Sendung vom vergangenen Sonntag ist das in spektakulärer Weise nicht gelungen, und die Äußerungen von Baumann und Zaik verstärken den Eindruck, dass sie es nicht einmal versuchen wollte.

Man hätte sonst zum Beispiel darauf verzichtet, einen Heini wie Hans-Hermann Tiedje einzuladen, der nichts mit dem Fall zu tun hat, der Wenigerwissen durch Lautermeinen kompensiert und der die bequeme Position hat, stellvertretend für seine Kumpel von „Bild“ Kachelmann angreifen zu können, ohne sich für das Handeln von „Bild“ rechtfertigen zu müssen.

Aber das Problem ist natürlich nicht Tiedje. Das Problem sind Jauch und seine Redaktion. Jauch erweckte zum Beispiel in der Sendung den Eindruck, Kachelmann dürfe das angebliche Opfer nicht der „Falschbeschuldigung“ bezichtigen, dabei gibt es nach Angaben von Kachelmanns Anwalt bisher kein entsprechendes Verbot.

Jauchs Redaktion machte nicht nur den Fehler, den falschen Anwalt von Kachelmanns Beschuldigerin Claudia D. einzublenden. Sie stellte auch die Ergebnisse einer Studie falsch dar, mit der Jauch die Behauptung Kachelmanns widerlegen wollte, dass Falschbeschuldigungen von Frauen in Vergewaltigungsfällen ein weit verbreitetes Problem seien.

In einem Einspielfilm sagte der Off-Sprecher:

Die Fakten: Eine von der EU in Auftrag gegebene Studie der London Metropolitan University geht für Deutschland davon aus, dass nur etwa vier Prozent aller angezeigten Vergewaltigungen Falschbeschuldigungen sind.

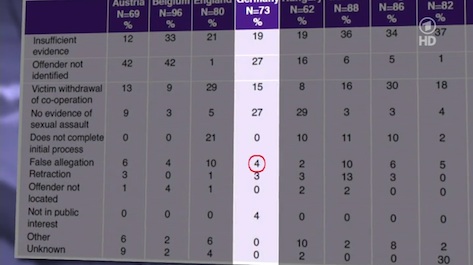

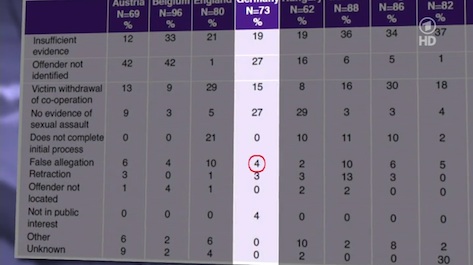

Das ist falsch. Das sagt die Studie nicht, und das sagt insbesondere die Grafik aus der Studie nicht, die „Günther Jauch“ zeigt. Die eingekringelte „4“ steht in einer Tabelle, die die Überschrift trägt: „Why cases were discontinued before court across case-tracking samples“.

Es geht hier also ausschließlich um (echte oder angebliche) Vergewaltigungsfälle, die eingestellt wurden, bevor sie ein Gericht erreichten. Bei vier Prozent davon war die explizite Begründung der Behörden, dass die Vorwürfe falsch seien. Das besagt die Zahl „4“.

Die Studie weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich nicht um eine Schätzung der tatsächlichen Fälle von Falschbeschuldigungen handelt, sondern nur um offiziell als solche gekennzeichnete. Und sie weist auch darauf hin, dass unklar ist, wie viele Falschbeschuldigungen nicht eindeutig als solche erkannt wurden und sich in der Kategorie von Verfahren verbergen, die wegen „ungenügender Beweise“ eingestellt wurden. Das sind (in der gleichen Tabelle angegeben) in Deutschland immerhin 19 Prozent der eingestellten Verfahren.

Tatsächlich kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass die Öffentlichkeit und auch die Ermittlungsbehörden die Zahl von Falschanschuldigungen eher überschätzten, und widerspricht insofern deutlich Kachelmanns These. Was die Redaktion von „Günther Jauch“ ihm aber als „Fakten“ entgegenhält, ist schlicht unwahr.

Man könnte das als Schlamperei abtun, aber nach den Aussagen von Zaik nehme ich an, dass es Desinteresse an der Wahrheit ist, die ja für die Verantwortlichen der ARD-Sendung doch eh nur relativ ist.

Der Sprecher im Einspielfilm sagt weiter:

Im Gegenteil: Die Hemmschwelle, eine Vergewaltigung überhaupt anzuzeigen, sei gewaltig.

Das wird, auch im weiteren Verlauf der Diskussion, als Widerspruch zur Position der Kachelmanns dargestellt. Das ist es aber gar nicht. Jörg Kachelmann behauptet zwar: Eine Mehrzahl der angezeigten Vergewaltigungen hat nicht stattgefunden. Aber er sagt gleichzeitig: Eine Mehrheit der Vergewaltigungen, die stattgefunden haben, wird nicht angezeigt.

Das steht auch so in seinem Buch:

Es ist eine furchtbare Schere: Die Mehrheit der Vergewaltigungen wird nicht angezeigt — die Mehrheit der Anzeigen sind Falschbeschuldigungen.

Hier sind wir nun tatsächlich in einem Bereich, in dem sich die „Wahrheit“ nicht einfach ermitteln lässt. Aber es ließen sich Anhaltspunkte, Annäherungen, Zeugen auftreiben und, ja: widersprüchliche Argumente austauschen. Dazu müsste man aber als Redaktion entsprechende Studien richtig lesen, verstehen und wiedergeben können. Und überhaupt müsste man Kachelmanns These verstehen und richtig wiedergeben. Günther Jauch und „Günther Jauch“ haben das nicht geschafft.

Deshalb mussten sich Miriam und Jörg Kachelmann die Sendung lang nicht nur für das rechtfertigen, was sie behaupten, sondern auch für das, was sie nicht behaupten. Ein guter Moderator, eine gute Redaktion, hätten das verhindert.

Es musste dem unbefangenen Zuschauer auch so scheinen, als seien Kachelmanns Angriffe auf das Mannheimer Gericht nur Auswüchse einer blinden Rachsucht. Das liegt auch an Kachelmann selbst, der sicher nicht der beste Kämpfer in eigener Sache ist. Aber es gibt handfeste Gründe dafür, die Prozessführung skandalös zu finden. Man muss, wenn man sie kennt, nicht Kachelmanns Wut teilen. Aber man muss sie kennen, um über Kachelmanns Wut fundiert urteilen zu können. Ist der Gedanke völlig abwegig, dass eine Talkshow das versuchen könnte? Dass die Vorzeige-Talkshow der ARD das versuchen müsste?

Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass Jauch und seine Redaktion sich für die Wahrheit interessieren und an Tatsachen glauben: Als Grund, auf dem man stehen kann, und von dem aus man dann über Folgen, Ursachen, Interpretationen streitet.

Die Kachelmann-Sendung war vielleicht auch deshalb besonders schlimm, weil Jauch nicht einmal auf dem Gebiet des Menschelns Tritt fand. Er fragte Miriam Kachelmann angesichts der Tatsache, dass sie nach der Festnahme ihres damaligen Freundes erfahren musste, dass er noch andere Frauen hatte, zu Beginn der Sendung allen Ernstes: „Kam Ihnen nicht der Gedanke, naja, wenn der mich schon so belogen hat, dann wird er möglicherweise demzufolge auch eine Vergewaltigung leugnen?“

Die Kachelmann-Sendung war vielleicht besonders schlimm, aber sie war auch typisch. Typisch für die zutiefst unjournalistische Art, eine Sendung zu machen und zu moderieren. Ich habe vor einem Jahr im „Spiegel“ über Jauchs erste Sendungen geschrieben:

Gelegentlich liest er mit großem Ernst Zuschriften von Zuschauern vor wie den Hinweis eines Mannes, man müsse die Frau Merkel doch auch mal loben für ihre Konstanz: „Fragen Sie doch mal zwei Wirtschaftsexperten, und Sie bekommen drei Meinungen.“ Diese Kapitulation vor einem gemeinschaftlichen Versuch, zu verstehen und im Streit die beste Lösung zu finden, steht dank Jauch und seiner Redaktion stolz am Ende einer einstündigen Gesprächssendung mit der Kanzlerin.

Bei dieser Kapitulation ist es bis heute geblieben.