Mal klingt es herablassend mitleidig, mal hämisch triumphierend, aber für viele im Netz scheint festzustehen, dass Bettina Wulff den Streisand-Effekt nicht kennt.

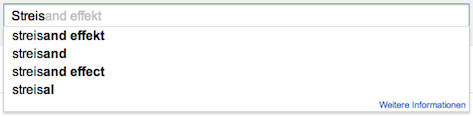

Ähnlich, wie das Wort „Shitstorm“ inzwischen reflexartig benutzt wird, wenn sich mehr als drei Menschen öffentlich über etwas aufregen, erschallt zuverlässig der Ruf „Streisand!“, wenn jemand sich gegen unliebsame Berichterstattung wehrt und ihr gerade dadurch erst Aufmerksamkeit verschafft.

Benannt ist er nach der amerikanischen Sängerin, die mit einer Klage verhindern wollte, dass eine Luftaufnahme von ihrem Haus im Netz zu sehen war. Das Foto und seine Verbindung zu Streisand wurde erst dadurch einer größeren Öffentlichkeit bekannt. Statt sechsmal wurde das Bild in der Folge hunderttausendfach heruntergeladen.

Bettina Wulff, die Frau des früheren Bundespräsidenten, soll nun also den gleichen Fehler gemacht haben. Es geht um das Gerücht, sie habe früher als Model im Rotlichtmilieu gearbeitet. Dadurch, dass sie gegen Medien und Internetseiten vorgeht, die dieses Gerücht verbreitet hatten, hätten viele Menschen überhaupt erst von diesem Gerücht erfahren. Ihr Versuch, eine Information aus der Welt zu schaffen, habe dazu geführt, diese Information erst recht zu verbreiten.

Nun ist dieser Streisand-Effekt oft eine gute Sache; eine gewaltige und effektive gemeinsame Trotzreaktion gegen Einschüchterungs- und Vertuschungsversuche. Seine Wirkung wird aber gelegentlich im Netz unreflektiert in einer Weise gefeiert, die ignoriert, dass auf diese Weise auch berechtigte Anliegen konterkariert werden können. Selten ist die Grenze zwischen kollektiver Notwehr und Selbstjustiz eindeutig.

Warum sollte Bettina Wulff, insbesondere wenn die kolportierten Geschichten über ihre Vergangenheit schlicht unwahr sind, entsprechende Behauptungen und Andeutungen hinnehmen müssen? Wollen wir, dass die Angst vor dem Streisand-Effekt dazu führt, dass sich Opfer von Lügen nicht gegen sie wehren?

Doch es geht in der Sache Wulff ohnehin nicht um den Streisand-Effekt. Was sich jetzt schlagartig verbreitet, ist nicht das Gerücht, dass Frau Wulff einmal im Rotlicht-Milieu gearbeitet haben soll. Was sich jetzt schlagartig verbreitet, ist die Geschichte, wie Gegner von Christian Wulff dieses falsche Gerücht in die Welt gesetzt haben sollen.

Ein seit Jahren anhaltendes Raunen („Hast du die Geschichte über Bettina Wulff gehört?“) wird ersetzt durch eine offene Spekulation über die Hintergründe dieses Raunens. Es geht nicht mehr hinter vorgehaltener Hand darum, was Bettina Wulff angeblich gemacht hat, sondern es geht in aller Öffentlichkeit darum, was andere mit diesem Gerücht gemacht haben.

Ganz anders als bei Barbra Streisand und ähnlichen Fällen hat Bettina Wulff durch ihre Klage die Kontrolle über die Geschichte nicht verloren, sondern wiedergewonnen.

Notwendig dafür war auch ein Gang an die Öffentlichkeit, in diesem Fall indirekt über die „Süddeutsche Zeitung“, die die Hintergründe des Gerüchtes — sicher in Abstimmung mit Frau Wulff — jetzt öffentlich machte.

Ob dabei jedes einzelne juristische Gefecht, das Frau Wulff anstrengt, sinnvoll und hilfreich ist, ist natürlich eine andere Frage. Der Politikberater Michael Spreng klatscht ihr Beifall dafür, dass sie auch gegen Günther Jauch und Google vorgegangen ist. Jauch hatte das Gerücht indirekt in seiner ARD-Talkshow zitiert; Google nennt Spreng einen „willigen Helfer“, der

völlig neutral natürlich — jedem Verleumder die Plattform verbreitert und die Verleumdung ins Unendliche potenziert. Es ist nicht nur Bettina Wulff, sondern allen Opfern von Verleumdungen und üblen Nachreden zu wünschen, dass ihre Klage gegen Google Erfolg hat und alle Einträge gelöscht werden müssen.

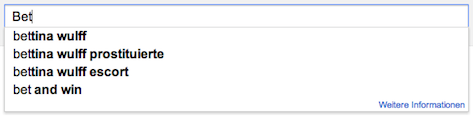

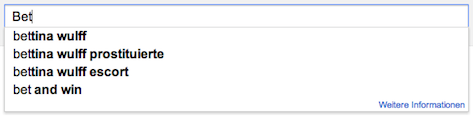

Es geht aber nicht um „Einträge“, die Google löschen soll. Es geht darum, dass Google durch seine Vervollständigungsfunktion unbefangenen Nutzern schon während der Eingabe des Namens von Bettina Wulff vermeintlich passende Suchbegriffe wie „Escort“ oder „Prostituierte“ vorschlägt.

Diese Begriffe reflektieren keine Tatsachen oder vorhandenen „Einträge“, sondern das, wonach die Menschen suchen*.

Ein solcher automatischer Algorithmus hat das immanente Problem, Gerüchte zu reproduzieren, weiterzutragen und scheinbar zu bestätigen. Oft wird hinter den häufigen Suchanfragen auch nicht einmal ein konkretes Gerücht stecken, sondern nur Neugier und Wunschdenken — so erkläre ich mir jedenfalls, bei wie vielen Fußballspielern als passender Suchbegriff „schwul“ vorgeschlagen wird.

Google kann aus diesen Vorschlägen nicht konsequent die herausfiltern, die einen verleumderischen Zusammenhang herzustellen scheinen. Dazu müsste der Konzern selbst überprüfen, welche Wortkombinationen erwiesen wahre Sachverhalte beschreiben. Es dürfte auch schwer gelingen, eine vollständige Liste von Wörtern anzulegen, die wegen ihrer potentiell justiziablen Natur nie vorschlagen werden. Was müsste die umfassen? „Betrug“, „Prostituierte“, „Bordell“, „krank“, „homosexuell“, „Scheinehe“, „Unterhalt“, „Baby“, „schwanger“ …?

Google müsste realistischerweise die Vervollständigungsfunktion komplett abschalten, wenn sie in keinem Fall etwas vorschlagen darf, was eine unzulässige Tatsachenbehauptung suggeriert. Gibt es einen Anspruch darauf, zu erfahren, wonach alle anderen gesucht haben? Ich glaube nicht. Aber gibt es einen Anspruch darauf, zu verhindern, dass andere erfahren, wonach alle anderen gesucht haben? Ich bin mir nicht sicher.

Der Prozess wird interessant, aber vermutlich ist die Auto-Complete-Funktion von Google spätestens in ein paar Tagen für Frau Wulff eh unproblematisch. Sie wird vermutlich immer noch Begriffe wie „Escort“ zu ihrem Namen vorschlagen, aber die Suchergebnisse werden zu Artikeln führen, in denen nicht mehr das damit verbundene Gerücht kolportiert wird, sondern die Geschichte erzählt wird, wie sie durch dieses Gerücht unmöglich gemacht werden sollte.

*) Nachtrag/Korrektur: Genau genommen ist es laut Google eine Kombination aus eingegebenen Suchbegriffen anderer Nutzer und von Google erfassten Seiten.