„Wenn man sich die lange Perspektive anguckt, ist Print der Abfall, weil’s einfach ins Altpapier getragen wird, und online bleibt weiter bestehen.“ Ich weiß schon, was Dirk von Gehlen, der Redaktionsleiter von jetzt.de, mit diesem Satz meint. Er wehrt sich gegen den Reflex, eine Zeitschrift automatisch für etwas Hochwertigeres zu halten als ein Online-Magazin — eine Unterstellung, die sicher falsch ist.

Aber der Gedanke, dass Print das vergängliche Medium ist und Online das beständige, ist auch irreführend. Es ist ein interessantes Paradox: Gute Zeitungen werden in dem Bewusstsein produziert, dass das, was in ihnen steht, Bestand haben soll — dabei ist es schon am Tag nach ihrem Erscheinungsdatum oft mit erheblichem Aufwand verbunden, herauszufinden, was in ihnen stand. Online-Inhalte dagegen, oft unter großem Zeitdruck hergestellt und in dem Wissen, dass ihr Inhalt und ihre Bedeutung flüchtig ist, sind in der Regel noch Jahre später frei zugänglich.

Als Redakteur bei der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ hatte ich das Glück, den Luxus der Produktion einer Wochenzeitung zu erleben, die es sich leisten konnte, gut sein zu wollen. Von Dienstag bis Samstagvormittag wurde in Konferenzen im Feuilleton immer wieder aufs Neue abgewägt: ob die Themenmischung stimmt, ob der Aufmacher der richtige ist, ob es nicht doch ein besseres Foto gibt, ob der Rhythmus der Seitenabfolge stimmt, ob nicht etwas fehlt, ob der Aufmacher wirklich der richtige ist. Es war ein anstrengender, manchmal nerviger Prozess, der natürlich nicht dafür garantierte, dass in der fertigen Zeitung alles gut war. Der aber von dem wunderbaren Gedanken getragen wurde, dass es wichtig ist, was am Ende in der Zeitung steht, auch der Rhythmus, das Foto, die Wahl des Aufmachers. Dass eine gute Zeitung nicht entsteht, wenn man sie in dem Bewusstsein produziert, dass sie schon am nächsten Tag im Altpapier liegt, sondern wenn man so tut, als sei das, was man da herstellt, von Dauer — egal, ob das eine Illusion ist oder nicht.

Das ist überwiegend nicht das Denken, das das Publizieren im Internet bestimmt, dessen Stärke die Schnelligkeit ist und gerade auch die Möglichkeit, etwas zu schreiben, das nicht über den Tag hinaus gültig sein muss. Das, insbesondere in Blogs, hingeworfen sein darf, halbgar und morgen überholt. (Darf, nicht muss.)

Falls die gedruckten Qualitäts-Zeitungen sterben, ist das einer der Punkte, um die ich mir am meisten Sorgen mache: dass der Gedanke verschwindet, dass man mit dem, was man schreibt, auch Geschichte schreibt. Ich liebe diese langen Artikel, in denen zum Beispiel die „New York Times“ erklärt, warum sie Barack Obama unterstützt (oder im Vorwahlkampf Hillary Clinton). Sie sind aus einem Gefühl für die eigene Wichtigkeit geschrieben, das natürlich leicht in Überheblichkeit kippt, aber im besten Fall zu hohen Ansprüchen an sich selbst führt. Diese Leitartikel sind lange, kluge, durchdachte Argumentationen, die von dem Gedanken durchdrungen sind, dass es einen Unterschied macht, ob die „New York Times“ für diesen oder jenen Kandidaten ist.

Das ist kein Entweder-Oder. Ich liebe die Möglichkeit der spontanen Wortmeldung von Jedermann in Blogs. Und auf die Geschwindigkeit, die das Publizieren im Internet den Medien ermöglicht, wird keine Generation von Lesern mehr verzichten wollen. Aber daneben möchte ich den Journalismus nicht missen, der sich die Zeit nimmt, eine Sache zu durchdenken, und der darauf setzt, nicht nur eine Stimme von vielen zu sein, sondern Kompetenz und Autorität auszustrahlen. Dieses Selbstverständnis wird sicherlich, hoffentlich, auch im Internet möglich sein, aber es hat es dort schwerer. Ich muss über die Überschrift, den Rhythmus, den Aufmacher dort nicht tagelang nachdenken. Ich kann sie noch nach der Veröffentlichung ändern, notfalls alle paar Minuten. Und der Aufmacher ist vermutlich schon nach einer Stunde ohnehin nicht mehr der Aufmacher.

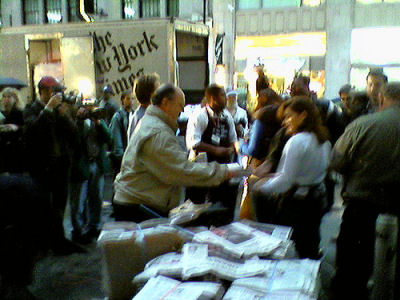

Man könnte denken, dieses Foto (und dieses, dieses, dieses und diese hier) sei am vergangenen Dienstag aufgenommen worden, dem Tag, an dem Barack Obama zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Es ist aber am Mittwoch aufgenommen worden.

Foto: nedward.org

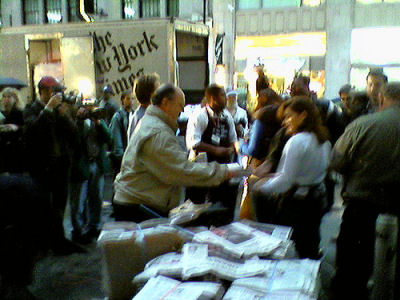

Diese Leute stehen nicht an, um ihre Stimme abzugeben. Sie stehen an, um eine Zeitung zu kaufen.

Foto: Kevin Prichard / Innovations In Newspapers

Die „New York Times“ war an vielen Orten ausverkauft, „USA Today“ erhöhte seine Auflage um eine halbe Million, die „Chicago Tribune“ hatte mit 20.000 zusätzlichen Exemplaren gerechnet und verkaufte schließlich 200.000 mehr. Wenn es schon eine historische Wahl war, wollten die Menschen auch ein Andenken daran — und ein großer Teil dieser Zeitungen wird nicht so schnell ins Altpapier kommen.

Zeitungen haben, in viel größerem Maße als Internetseiten, Möglichkeiten, die Größe eines Ereignisses zu symbolisieren. Dass etwas wirklich, wirklich Außergewöhnliches passiert ist, konnte man früher auch daran ablesen, ob die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ ein Foto auf ihrer Titelseite druckte. Die „New York Times“ illustrierte die Wichtigkeit, die sie Obamas Wahlsieg beimaß, durch eine 96-Punkt-Überschrift — so groß war die Schlagzeile zuvor nur vier Mal überhaupt (zum Mann auf dem Mond, dem Rücktritt Nixons, dem 11. September und dem Jahrtausendwechsel). Natürlich sind das künstliche Kategorien: Schriftgrößen, Fotos auf der Titelseite. Aber sie bieten eine Orientierung. Sie machen die Behauptung, dass ein Ereignis historisch sei, anschaulich — viel mehr auch als die Fernsehsender, bei denen die Einblendung „Breaking News“ längst nicht mehr dafür sorgt, den Adrenalinspiegel steigen zu lassen, spätestens seit darunter auch die Halbzeitstände der Fußball-Bundesliga fallen.

Schwer zu sagen, welchen Wert eine historische „New York Times“ haben wird, wenn der erste schwarze amerikanische Präsident einmal Geschichte ist. In den letzten Tagen ist der Preis, den man für ein Exemplar bei E-Bay bezahlen muss, drastisch gesunken. Einer der ersten Verkäufer schaffte es, 400 Dollar zu erlösen — inzwischen liegen die Preise bei weniger als einem Zehntel.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die historische „New York Times“-Ausgabe auch insofern historisch ist, dass es das letzte Mal war, dass eine große Zahl von Menschen dem große Bedeutung beimaßen, was auf einem bedruckten Stück Papier stand. Werden sich zukünftige Generationen Screenshots von Internetseiten aufheben, um sich an geschichtliche Ereignisse zu erinnern? Ein Flickr-Nutzer hat von mehreren großen Internetseiten in der Wahlnacht alle halbe Stunde Aufnahmen gemacht und hochgeladen. Das ist vielleicht für Kommunikationswissenschaftler eine interessante Sache (und für Nerds natürlich, schon aus Prinzip), aber es symbolisiert gerade die Beliebigkeit, nicht die Besonderheit des Augenblicks. Und auch der Zusammenstellung „historischer Homepages“ fehlt im Vergleich zu den gedruckten Ausgaben jede Fallhöhe.

Es war eine gute Woche für Zeitungen. Aber Anlass zur Hoffnung sind die Rekordverkäufe nur dann, wenn hinter ihnen ein echtes Bedürfnis der Menschen nach etwas Bleibendem stand. Und nicht nur eine Art Nostalgie.