Am Ende war es so spannend, dass man die Entscheidung live im Fernsehen hätte zeigen und von einem Sportreporter kommentieren lassen können. Erst hätte er erzählt, wie erstaunlich dicht das Feld hinter dem einsam Führenden beisammen lag. Dann atemlos beschrieben, wie der Schiedsrichter hinzugezogen werden musste, als sich herausstellte, dass ein Juror versehentlich seine Punkte falsch vergeben hatte. Als nächstes in Zeitlupe die entscheidenden letzten Abstimmungen per Handzeichen gezeigt, die teilweise wiederholt werden mussten, weil es Unklarheiten bei der Zählung gab. Und schließlich hätte er ganz sicher von einem sensationellen „Foto-Finish“ gesprochen, von dem knappstmöglichen Ergebnis, mit dem sich das 70er-Jahre-Ost-Drama „An die Grenze“ beim Rennen um den letzten zu vergebenden Grimme-Preis 2008 der Jury „Fiktion“ an dem 60er-Jahre-West-Drama „Contergan“ vorbeischob.

Aber das Drama in dieser Jury in diesem Jahr war eines der besten Art: Es gab einfach zu viele gute Sendungen. Lächerliche fünf Preise konnten wir vergeben — vermutlich hätten sich für zehn Nominierte Mehrheiten finden lassen. Und einen feinen Kandidaten hatten wir angesichts des Qualitätsüberschusses sogar schon weitergereicht in die Jury „Unterhaltung“: die originelle Krimi-Comedy-Serie „Dr. Psycho“ mit Christian Ulmen. Nicht weil sie nicht auch Fans in unserer Jury Fiktion hatte, sondern weil abzusehen war, dass sie sich gegen die großen Fernsehspiele schwer tun würde und bessere Chancen in der Kategorie „Unterhaltung“ hätte.

(Hat auch geklappt: „Dr. Psycho“ und das grandiose Sat.1-Special „Fröhliche Weihnachten mit Wolfgang und Anneliese“ mit Anke Engelke und Bastian Pastewka sind die beiden Grimme-Preis-Träger der Jury „Unterhaltung“ in diesem Jahr, was mich sehr freut.)

Aber zurück zur Jury „Fiktion“: Es war ein Jahr, in dem viele vermeintlich kleine Filme glänzten, eher die leise und genau erzählten Geschichten als die aufmerksamkeitsheischenden Highlights, Materialschlachten und Vielteiler. Vielleicht ist es dafür sogar ganz symptomatisch, dass am Ende auch noch — wie gesagt: ganz knapp — der Zweiteiler an einem Grimme-Preis vorbeischrammte, der (teils unfreiwillig) besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hatte: „Contergan“. Nicht gereicht hat es am Ende leider auch für bezaubernden Film „Rose“ mit Corinna Harfouch, der mit außerordentlicher Liebe zu den Personen und ohne jedes Klischee die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter erzählt. Zu meinen persönlichen Favoriten gehörte auch „Kleine Herzen“, ein außergewöhnlicher „Tatort“ aus München, der völlig aus dem Krimi-Genre herausfällt. Es geht um soziale Verwahrlosung, die Überforderung einer jungen Mutter, aber erzählt ohne jede leichte Antwort und billige Erklärung, dramatisch undramatisch inszeniert und mit einem herausragenden Spiel von Janina Stopper. Und schließlich tut es mir leid um „Der Letzte macht das Licht aus“, den Debüt zweiten Film von Clemens Schönborn, der aber zum Glück nicht leer ausgeht: Der Regisseur bekommt das Mercedes-Benz-Förderstipendium (das im Gegensatz zu den Grimme-Preisen auch mit einem Geldsegen verbunden ist).

Aber dies hier sind sie, die fünf Gewinner, die wir nach einer knappen Woche in Marl, teilweise 13-, 14-stündigen Sichtungs- und Diskussionsmarathons, Hunderten belegten Brötchen und insgesamt sicher einem Dutzend Abstimmungen zu Grimme-Preisträgern in der Kategorie Fiktion küren durften:

„Eine andere Liga“

Es gibt Filme, die erledigen ganz allein jede Diskussion um Strategien, Statuten und Regularien. „Eine andere Liga“ ist schon ab 2004 produziert worden, war 2005 beim Filmfest Emden zu sehen, lief Anfang 2006 in einigen Kinos. Erst 2007 kam der Film ins Fernsehen, für das er vor allem produziert wurde: im Januar zeigte ihn arte, im August das ZDF. Es spricht also viel dagegen, diesem Film Anfang 2008 noch einen Preis zu geben. Dafür spricht: der Film. Ich glaube, kein anderer Beitrag hat uns kollektiv so mitgerissen wie dieser. Und ob es merkwürdig wirkt, dieser Preis mit dieser Verspätung — mit der Frage haben wir uns kaum eine Minute aufgehalten. Die Geschichte einer jungen deutsch-türkischen Fußballspielerin, der nach einer Krebsdiagnose eine Brust abgenommen werden muss, ist so grandios erzählt, inszeniert und gespielt – und überzeugt gerade deshalb, weil es wahrlich nicht mangelt an Brustkrebsdramen und Filmen über Frauen, die sich in einem Männersport durchsetzen wollen. Ich war mir vorher sehr sicher, keine Multikulti-Brustkrebs-Frauenfußballer-Tragikomödie sehen zu wollen, aber dem Sog und Charme von „Eine andere Liga“ kann man sich nicht entziehen. Der Film ist unerwartbar, frisch, leicht, aber auch aufrichtig, schmerzhaft, bewegend. Es ist ein Vergnügen, den Hauptdarstellern Karoline Herfurth und Ken Duken zuzusehen, und Thierry Van Werveke darf in einer wunderbaren Rolle zeigen, dass er viel mehr kann, als nur den Deppen vom Dienst zu spielen.

„Eine Stadt wird erpresst“

Der siebte Grimme-Preis für Dominik Graf (damit liegt er gleichauf mit Heinrich Breloer). Aber es ist nicht so, wie es wirken könnte, dass Herr Graf einfach nur einen Film machen muss und dafür automatisch dann einen Grimme-Preis bekommt. Gerade die Zahl der vorherigen Auszeichnungen bedeutet, dass die Schwelle höher liegt. Dass in der Diskussion die Frage aufkommt: Ist dieser Film gut genug, den vielen Grimme-Preisen für diesen Regisseur einen weiteren hinzuzufügen? Mein persönlicher Favorit war „Eine Stadt wird erpresst“ nicht, aber die große Mehrheit der Jury war hin und weg von der Art, wie Graf das Genre sprengte und aus einem Polizeithriller ein Sozialdrama machte.

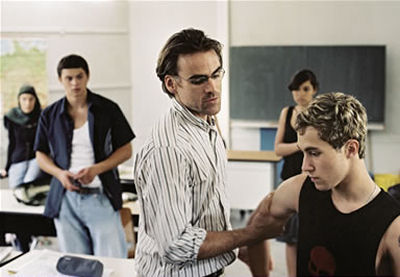

„Guten Morgen, Herr Grothe“

Na bravo: Ein Schuldrama. Die Diskussion um den Zustand unserer Hauptschulen, nach Rütli, in einen Film geronnen? Will man das sehen? Wenn es so daherkommt wie dieser Film: unbedingt. „Guten Morgen, Herr Grothe“ ist ein leiser Film zu einer lauten Debatte, kein verfilmtes Thesenpapier und keine melodramatische Anklage. Er meidet schlichte Botschaften und Klischees, er denunziert seine Protagonisten nicht. Weil der Film keine billigen Antworten liefert, ist es umso schwerer, sich den Fragen, die er aufwirft, zu entziehen. Es ist ein außerordentlich intensiver, genauer Film, der nicht überhöht, sondern einen Ausschnitt aus unserer Welt zeigt, der vermutlich typisch und realisitsch ist. Das Buch von Beate Langmaack romantisiert nicht die Situation an den deutschen Hauptschulen und die Möglichkeiten, durch persönliches Engagement etwas zu verbessern, es weckt keine falschen Hoffnungen, belässt es aber auch nicht bei völliger Hoffnungslosigkeit. Die Regie von Lars Kraume nimmt die Zuschauer mit in den Klassenraum und macht es uns unmöglich, die Probleme dort als die anderer Leute, anderer Milieus abzutun.

„An die Grenze“

Auch so ein Film, der leise daher kommt. Nicht der ultimative Event-Zweiteiler zum Mauerbau oder das überall beworbene Geschichtsdrama zum Mauerfall, mit all den Kompromissen, die diese Spektakel machen müssen, den Vereinfachungen und Übertreibungen. „An die Grenze“ erzählt die Geschichte eines jungen Grenzsoldaten, der vermutlich typisch ist für viele, ohne deshalb für sie alle stehen zu müssen. Er ist kein angepasster Karrierist, aber auch kein Revolutionär und wird, wie sie alle, mit der unmöglichen Pflicht konfrontiert, im Zweifel auf die eigenen Landsleute schießen zu müssen. „Prismatisch“ veranschauliche der Film das Leben zwischen Langeweile und Gewalt und die „moralischen Zumutungen einer Diktatur“, schrieb der Sender. Das stimmt, und er tut das mit einer solchen Genauigkeit, ohne Überheblichkeit oder schrillen Töne.

„KDD – Kriminaldauerdienst“

Ein Teil des Preises müsste an das ZDF gehen, allein für den Mut, eine Krimiserie wie diese produzieren zu lassen, und dann noch für den Freitagabend, wo sonst „Der Alte“ versucht, sich so lange nicht zu bewegen, bis der Fall gelöst ist. Ein „Courage“-Grimme? Nein, denn „KDD“ ist nicht nur mutig, sondern auch gelungen: Die Serie ist extrem schnell und hart, verstörend, modern, mischt Handlungsstränge, die sich über viele Folgen erstrecken, mit Episodenfällen, die manchmal nicht mehr als vier, fünf Minuten dauern. Erzählt einerseits realistische und bedrückende Geschichten von Verwahrlosung und Niedergang im deutschen Alltag und scheut sich andererseits nicht vor abwegigen Wendungen, die der Spannung und der Unterhaltung dienen, fast wie eine Soap. Der Grimme-Preis für „KDD“ ist, so blöd das klingt, ein besonders wichtiger. Er soll nicht zuletzt ein Ansporn sein, weiter solche Versuche zu wagen, kreativ zu sein und neue Wege zu gehen, auch wenn sie nicht sofort mit den Quoten belohnt werden, die sie verdient hätten.

Alle Grimme-Preisträger, auch aus der Kategorie „Information“, stehen hier — zusammen mit den ausführlichen Begründungen der Jurys.

(Mein kleines Jury-Tagebuch „Marlzeit“ in fünf Teilen: 1, 2, 3, 4, 5.)