…bin ich! Und ich freue mich, wenn vielleicht ein paar Leute anrufen, die nicht wie Holgis Stammhörer in den letzten drei Jahren entweder gar nicht ferngesehen haben oder nur bizarr unbekannte 3sat- oder arte-Sendungen.

…bin ich! Und ich freue mich, wenn vielleicht ein paar Leute anrufen, die nicht wie Holgis Stammhörer in den letzten drei Jahren entweder gar nicht ferngesehen haben oder nur bizarr unbekannte 3sat- oder arte-Sendungen.

Autobildblogblog

Nun gibt es auch ein autobildblog. Feine Sache, könnte man denken, ist aber leider von „Auto Bild“ selbst. Das Blog ist keine Woche alt, schon nutzt es die Redaktion zur Desinformation. Nikolaus Eickmann, Vizechef von autobild.de, schreibt da „in eigener Sache“:

„… verweise ich an dieser Stelle nicht unfroh auf die aktuellen IVW-Zahlen: + 6,1 Prozent im Vergleich zu Q2. Vielen Dank all unseren Lesern.“

Die „aktuellen IVW-Zahlen“ sind die Zeitschriften-Auflagen im dritten Quartal. Sie sind für „Auto Bild“ kein Grund zur Freude — wenn man Äpfel mit Äpfeln vergleicht. Traditionell kaufen die Menschen im dritten Quartal nämlich mehr Zeitschriften als im zweiten. Der einzige aussagekräftige Vergleich ist deshalb der mit dem dritten Quartal des Vorjahres. Und siehe da: Die Zahl der „Auto Bild“-Käufer ist deutlich gesunken: von 670.000 auf 640.000 — ein Rückgang von 4,5 Prozent.

Der „Spiegel“ kann Fehler leider nicht selbst korrigieren

Dem „Spiegel“ ist in seiner apokalyptischen Titelgeschichte „Rettet dem Deutsch“ vor zwei Wochen ein Fehler unterlaufen. Er schrieb:

„Schon 2004, so stellte eine Studie der Universität Hannover fest, waren unter den 100 am meisten verwendeten Wörtern deutscher Rede 23 englische, fast ein Viertel — 1980 war es noch eins.“

Das ist Quatsch. Es ging nicht um die 100 häufigsten Wörter überhaupt, sondern um die 100 häufigsten Wörter in Werbeslogans (pdf).

Seit mindestens einer Woche weiß der „Spiegel“, dass er da einen blöden Fehler gemacht hat. Fragt man dort (aus aktuellem Anlass) nach, bekommt man zur Antwort:

„Es handelt sich um einen ärgerlichen Flüchtigkeitsfehler, der auch nicht damit zu erklären ist, dass der betreffende Artikel unter höchstem Zeitdruck Korrektur gelesen werden musste. (…)

Einen Leserbrief hierzu hat die SPIEGEL-Redaktion bisher nicht erhalten. Da der zeitliche Abstand zu der Titelgeschichte der Ausgabe 40/2006 inzwischen ziemlich groß ist, würde vermutlich auch keine Zuschrift zu dem Artikel mehr abgedruckt werden.“

Lustig. Die Frage lautete nämlich gar nicht: „Hat der ‚Spiegel‘ einen Leserbrief zu dem Thema bekommen?“, sondern: „Hat der ‚Spiegel‘ den Fehler in der gedruckten Ausgabe inzwischen nachträglich berichtigt?“

Für den „Spiegel“ sind beide Fragen anscheinend identisch. Das deutsche Nachrichtenmagazin korrigiert Fehler, wenn überhaupt, in der Leserbriefspalte. Wenn es keinen Leserbrief bekommt, sind ihm die Hände gebunden.

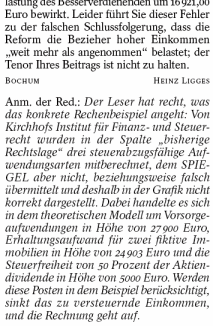

Was für ein Glück, dass im vergangenen Jahr, als der „Spiegel“ im Wahlkampf ungeprüft und ohne Quellenangabe falsche Berechnungen von CDU-Vorzeige-Steuerfachmann Paul Kirchhof übernahm, sich ein Heinz Ligges aus Bochum darüber offenbar schriftlich bei dem Magazin beschwerte. Ich hielt es damals für einen Skandal, dass der „Spiegel“ seine halbherzige Korrektur dieses Hammers (Ausriss rechts) unauffällig im letzten Drittel der letzten Leserbriefseite versteckte [pdf]. Ich ahnte ja nicht, dass ohne Heinz Ligges der gedruckte „Spiegel“ den Fehler vermutlich nie hätte richtigstellen können.

Was für ein Glück, dass im vergangenen Jahr, als der „Spiegel“ im Wahlkampf ungeprüft und ohne Quellenangabe falsche Berechnungen von CDU-Vorzeige-Steuerfachmann Paul Kirchhof übernahm, sich ein Heinz Ligges aus Bochum darüber offenbar schriftlich bei dem Magazin beschwerte. Ich hielt es damals für einen Skandal, dass der „Spiegel“ seine halbherzige Korrektur dieses Hammers (Ausriss rechts) unauffällig im letzten Drittel der letzten Leserbriefseite versteckte [pdf]. Ich ahnte ja nicht, dass ohne Heinz Ligges der gedruckte „Spiegel“ den Fehler vermutlich nie hätte richtigstellen können.

Warum nicht Kai Diekmann fotografieren?

Was ist so schlimm daran, Kai Diekmann zu fotografieren?

Das ist keine rhetorische Frage, sondern eine ernst gemeinte: Was ist daran so schlimm? Wenn man zu den sorgfältig ausgewählten Bildern des „Bild“-Chefredakteurs und seiner Frau bei öffentlichen Empfängen oder Privataudienzen beim Papst auch mal eins sieht, wo er sich vielleicht etwas unglücklich bückt. Wenn man zu den Episoden aus dem Privatleben von Herrn Diekmann und Frau Kessler, die sie über viele Folgen in einer Kolumne für die „Für Sie“ beschrieben hat, auch die passenden optischen Eindrücke bekommt. Wenn man sich ein Bild machen kann vom dem Mann, der so viel Einfluss auf das hat, worüber wir alle reden, und ihn in zutiefst menschlichen Posen sieht: beim Joggen, beim Nasepopeln, in dem Moment, wo er sich versehentlich im Café mit Kuchen bekleckert hat.

Ist das Schlimme daran, dass man Kai Diekmann die Kontrolle darüber nimmt, welche Bilder er von sich in der Öffentlichkeit sehen will? Dass man ihn der lästigen Situation aussetzt, gelegentlich ein Fotohandy auf sich gerichtet zu sehen? Dass er das Gefühl bekommt, nichts mehr tun zu können, ohne dabei beobachtet zu werden? Dass auf diese Weise Details über Diekmanns Privatleben herauskommen könnten, die er eigentlich privat halten wollte? Dass die Gefahr besteht, dass Leute im falschen Ehrgeiz, ein ganz besonderes Foto zu schießen, strafrechtliche Grenzen überschreiten?

Was genau ist so schlimm daran, Kai Diekmann zu fotografieren?

Oder ist das Schlimme der öffentliche Aufruf dazu? Menschen überhaupt erst auf die Idee zu bringen, etwas zu tun, was sie (als Bewohner bestimmter Stadtteile, als Besucher bestimmter Veranstaltungen, bei zufälligen Begegnungen) jederzeit tun könnten?

Natürlich haben wir mit kritischen Reaktionen auf die BILDblog-Aktion „Fotografiert Kai Diekmann!“ gerechnet. Diese Debatte ist eines ihrer Ziele. Aber in vielen Fällen erscheint mir die Kritik bislang sehr reflexhaft. Als ob es einen Konsens gebe, dass solche Fotos von jemandem, die nicht bei offiziellen Auftritten entstehen, eigentlich unzulässig sind. Das Gegenteil ist der Fall: Es gibt einen breiten Konsens in unserer Gesellschaft, jenseits irgendwelcher Gesetze, dass solche Fotos zulässig sind. Dass Prominente sich sowas gefallen lassen müssen. Alle Medien sind voll von solchen Aufnahmen, nicht nur „Bild“. Auch der „Stern“, die „Bunte“, ARD und ZDF, die Boulevardmagazine der Privatsender. Das ist nichts besonderes mehr, das ist Alltag, ob mir das gefällt oder nicht. (Mir gefällt es nicht.) So zu tun, als sei diese Art von Fotos geächtet und nur das vermeintliche Schmuddelblatt „Bild“ würde sich darüber hinwegsetzen, ist absurd.

Als der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilte, dass auch Prominente wie Caroline von Monaco das Recht haben, auf der Straße zu gehen, im Café zu sitzen oder Fahrrad zu fahren, ohne dass Aufnahmen davon hunderttausendfach kommerziell verbreitet werden, entrüstete sich nicht nur Kai Diekmann über das Urteil. Die Chefredakteure von „Stern“, „Spiegel“, „Focus“, „Bunte“ und anderen protestierten mit einem gemeinsamen Aufruf, und die Verlegerverbände übten massiven Druck auf die Bundesregierung aus, gegen das Urteil vorzugehen. Anscheinend ist eine große Mehrheit der deutschen Medien der Meinung, dass sie (und wir, die Leser) auf solche privaten Aufnahmen nicht verzichten können.

Ich bin anderer Meinung. Aber dass die Mehrheit der Medien solche privaten Aufnahmen, die keinem anderen Interesse dienen, als die Schaulust des Publikums zu bedienen, für unverzichtbar hält, ist eine Tatsache.

Woher kommt dann aber dieses Ausmaß an Empörung, wenn wir angekündigt haben, diesen vielen Fotos auch welche von Kai Diekmann hinzufügen zu wollen? Nur weil das auch gegen das Caroline-Urteil verstoßen könnte, das von einem großen Teil der Öffentlichkeit ohnehin nicht wirklich anerkannt wird?

Wie kommt es, dass Kritiker von einer „Hetzjagd“ reden? Dass einer, der falsch behauptet, wir wollten „heimlich“, etwa vor Diekmanns Haustür geschossene Fotos, sich sogar an die Kriegshetze der Nationalsozialisten im Dritten Reich erinnert fühlt: Es scheine, als führten wir „so eine Art ‚Wollt Ihr den totalen Krieg‘-Strategie“?

Warum sind sich so viele anscheinend einig, dass unsere Aktion eine „‚Bild‘-Methode“ ist und wir damit auf „‚Bild‘-Niveau“ abgerutscht sind? Wo wir noch nicht ein Foto veröffentlicht haben? Der Einsatz von Leser-Reportern ist keine „Bild“-Methode: Die „Saarbrücker Zeitung“ war eine der ersten, die das Mittel eingesetzt hat, der „Stern“ ist auch groß eingestiegen.

Die „Bild“-Methode ist etwas anderes. Die „Bild“-Methode ist es, Menschen zu bezahlen, die das Haus von Prominenten rund um die Uhr beschatten. Die „Bild“-Methode ist es nach Aussage von Betroffenen, Menschen mit Fotos zu erpressen und zum Wohlverhalten zu erzwingen. Die „Bild“-Methode ist es, auch Kinder in die Recherche einzuspannen. Die „Bild“-Methode ist es, sich bei der Veröffentlichung von Fotos immer und immer wieder über elementarste Rechte der Betroffenen und der Angehörigen hinwegzusetzen. Die „Bild“-Methode ist es, nicht nur Prominente in privaten Situationen zu zeigen, sondern auch Nichtprominente, die von Leser-Reportern „erwischt“ wurden, nach Belieben und mit nicht immer ausreichender Recherche an den Pranger zu stellen.

Es ist keine rhetorische Frage: Was ist so schlimm daran, Kai Diekmann zu fotografieren? Was ist so schlimm daran, dazu aufzurufen?

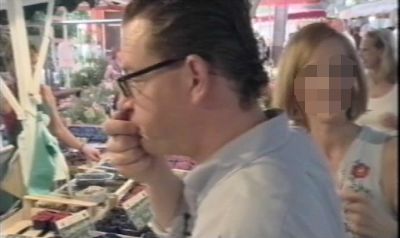

Abbildung: „Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann probiert eine Kirsche auf dem Hamburger Isemarkt. Aus einer NDR-Reportage über „Hamburgs heimliche Herrscher“ vom 21.12.2004. Unkenntlichmachung von mir.

„Bild“-Schlagzeilenwoche

Das ist ja ne schöne Idee. Ich bin gespannt.

Wayne Carpendale

In Schleswig-Holstein gibt es Radiosender, in denen über weite Strecken kein Moderator mehr ins Studio kommt, um die Verkehrsmeldungen vorzulesen. Ein Computer setzt Sprachbausteine zu den passenden Sätzen zusammen. Das klingt nicht ganz so schrecklich, wie man denken könnte. Und womöglich gewöhnt man sich irgendwann daran, daß die immer gleichen Situationen zu den immer gleichen Formulierungen führen. Und daß niemand eine ungewöhnliche Verkehrslage dazu nutzt, etwas ungewöhnliches zu sagen.

Bei RTL müssen sie wahnsinnig neidisch sein. Seit Jahren arbeitet der Sender daran, ein Programm zu produzieren, in dem nichts Unvorhergesehenes passiert. Und fördert Nachwuchsmoderatoren, bei denen er sich darauf verlassen kann, daß sie nicht durch eine eigene Persönlichkeit von diesem perfekten Programmerlebnis ablenken, nicht durch Ausstrahlung, Profil oder, Gott bewahre, Spontaneität. Bei Carsten Spengemann konnte man das noch als Fehlgriff interpretieren (der bekam im Nachhinein ja auch mehr Profil, als RTL recht sein konnte). Aber dann kam als Nachfolger der sehr verwechselbare Marco Schreyl. Und nun überbrückt RTL die Zeit, bis endlich ein Fernsehmoderationsroboter entwickelt ist, mit Wayne Carpendale.

Der Sohn des vergleichsweise coolen Howard und „bekannt“ durch Auftritte in Seifenopern, Serien und Bad Segeberg, moderiert in den nächsten Wochen die Promi-Eislauf-Show „Stars Dancing on Ice“. Wayne hat die Vielseitigkeit eines Eierkochers, die Erotik eines Topflappens und die Natürlichkeit von Tuben-Käse. Ungefähr zwei Emotionen kann er als Moderator mit seinen Augenbrauen anknipsen: Bei der einen legt er seine Stirn in Dackelfalten, die Peter Kloeppel neidisch machen könnten, bei der anderen legt er den Kopf nach unten und guckt nach oben durch seine festbetonierte Fönwelle. Wenn er in die Kamera schaut, schaut er exakt bis in die Kamera und nie in die Wohnzimmer der Menschen zuhause. Und wenn er einen Satz sagt oder mit seiner Co-Moderatorin eine kleine Bauerntheaterszene aufführt, die die Autoren sich als Ersatz für echte Dialoge ausgedacht haben, vergißt man nie, daß es aufgeschriebene und auswendig gelernte Texte sind. „Und mein Gott“, sagt er dann sichtlich unbeeindruckt über die Kandidaten, „was haben sie nicht für einen Mut bewiesen.“ Und wenn ein Satz von ihm bliebe, wäre es dieser: „Ich weiß es ist ’ne Floskel. Aber ich mein‘ es wirklich verdammt ernst: Ihr seid alle Gewinner. Oder?“

Ach, nein, eigentlich man darf Wayne nicht prügeln. Das wirklich Furchteinflößende ist ja nicht er, sondern der Gedanke, daß RTL genau diese Art von Moderator gewollt hat.

(c) Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Strikt fröhlichkeitsaffin

Es ist traurig, wenn Zeitschriften sterben.

Noch trauriger ist es, wenn sie nicht ganz sterben, sondern als Untote irgendwo zwischen Leben und Tod herumgeistern. Das Medienmagazin „V.i.S.d.P.“ ist so ein Zombie. Er spukt seit vier Wochen nur noch als pdf-Magazin im Internet herum, und das Elend beginnt schon damit, dass man das irgendwie noch als Vorteil verkaufen muss:

Liebe Leser,

ab sofort sind wir schneller und aktueller, bleiben aber strikt fröhlichkeitsaffin.

Und wenn Sie sich nun fragen, was das in der Praxis bedeutet, empfehlen wir dieses beispielhafte Interview. Und insbesondere den entspannten, gut gelaunten Kommentar des „V.i.S.d.P.“-Humorbeauftragten.

täglichpress

Ich habe von der Firma „X-Ray Personal Media Digest GmbH“ heute zum ersten Mal gehört. Und vermutlich sollte ich mir eigentlich kein Urteil erlauben, wenn ich nicht einmal weiß, was genau ein „vorstandsfähiger Medienspiegel“ ist, den sie anbietet. Aber ich bin ein bisschen skeptisch bei Firmen, die einerseits vom Umgang mit Sprache leben und andererseits in ihrer Selbstdarstellung in einem Satz gleich drei Metaphern miteinander verquirlen:

„X-RAY wertet mit Röntgenblick die Informationsfülle aus und verdichtet die relevanten Informationen zu einer Essenz, welche maßgeschneidert für Sie zur Verfügung gestellt wird.“

Neuerdings bietet diese Firma zusammen mit dem Branchendienst „kress report“ ihre maßgeschneiderte Röntgen-Essenz auch in Form von „täglichpress“ an, einer täglichen „Presseschau der Medienbranche“ an, in der „tagesaktuelle Pressemeldungen auf den Punkt gebracht werden“. Das kann man natürlich „einen prima Service“ nennen. Oder, wenn man es sich vorher angeschaut hat, völligen Schrott.

Fünf „tagesaktuelle Pressemeldungen“ (landläufig auch „Artikel“ genannt) stehen da heute. Zum Beispiel die, dass die „Bild am Sonntag“ eine Fantasy-Bibliothek startet. Richtig, das stand heute in der „Welt“. Aber schon vor über einer Woche in einer Pressemitteilung des Verlages.

Die Top-Meldung von „täglichpress“ stammt aus dem „Handelsblatt“ und geht so:

Das Werbeforschungsunternehmen Nielsen Media Research teilte mit, dass der Werbemarkt in den klassischen Medien einen Zuwachs von 5,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnete. Der größte Teil mit 5,6 Mrd. Euro entfällt auf die Fernsehbranche.

Das ist nicht nur furchtbares Deutsch, sondern auch missverständlich: Die 5,6 Mrd. Euro sind nämlich nicht der größte Teil des Zuwachses, wie man denken könnte, sondern des gesamten Werbemarktes. Und das Fernsehen wächst deutlich langsamer als Zeitungen und Zeitschriften. Und wer all das nicht erst heute im „Handelsblatt“ lesen wollte, konnte es seit vorgestern Abend überall tun.

Eine kurze Meldung über „National Geographic“, die schon in der „Süddeutschen Zeitung“ kaum nachvollziehbar ist, wird in der „täglichpress“-Version vollends unverständlich. Und dann gehört zu den fünf Zeitungsartikeln, die für „kress“-Leser nach Ansicht von X-Ray relevant sind, noch diese Meldung:

Der in seiner sechsten Auflage veröffentlichte Sport-Brockhaus weist in nicht minder als 3.500 Artikel teilweise erhebliche Ungenauigkeiten auf. Auch die Gewichtung bzw. Bedeutung sportlicher Leistungen von Sportlern ist uneinheitlich, weswegen einige berühmte Sportlerpersönlichkeiten überhaubt keine Erwähnung finden.

Ah ja. Kurze Verständnisfrage: Wie viele Artikel sind nun im Sport-Brockhaus falsch oder ungenau? 3.500? Nein: 3.500 ist laut „FR“-Originalartikel die Gesamtzahl der Artikel. Davon seien „nicht wenige“ falsch. Aber vielleicht steht das auch in „täglichpress“ und ich hab nur das ungewöhnliche Wort „minder“ falsch verstanden. Oder war zu sehr durch die Schreibweise „überhaubt“ abgelenkt. Hätte da nicht besser noch mal der fähige Vorstand drüber gelesen?

Constanze Rick

Hätte Miss Piggy eine Rubrik gehabt, in der sie von ihren Begegnungen mit den anderen Reichen und Schönen berichtete, sie hätte sie genau so inszeniert: Sie hätte sich auf dem Designersofa genau so affektiert die Haare hinter die Ohren geklemmt, wichtig telefoniert, sinnierend die Hand an den Mund gelegt, beinahe etwas ins Laptop getippt, aber dann doch wieder zum Handy gegriffen.

Aber das hier ist nicht Miss Piggy, sondern Constanze Rick, langjährige Reporterin des RTL-Starmagazins „Exclusiv“, und die meint das ernst mit den affigen Posen einer „TV-Kolumnistin“. Jedenfalls so halb ernst. Also, auf eine fast unernste Art, mittelernst. So ironisch gebrochen. Irgendwie.

Denn „Prominent!“, die Sendung, die Frau Rick seit kurzem auf Vox machen darf, ist ein Boulevardmagazin der neuen Art. Der Vox-Chef meinte sogar, es sei falsch, dieses Boulevardmagazin ein „Boulevardmagazin“ zu nennen: „Wir wollen über den Boulevard berichten, ohne ihn selbst zu betreten.“ Das geht so: „Prominent!“ berichtet über exakt dieselben nichtigen Ereignisse wie alle anderen, macht sich aber ununterbrochen über deren Nichtigkeit lustig. Das ist sehr anstrengend.

Frau Rick kommentiert nach dem Muster von „Sex and the City“ alles aus dem Off und moduliert ihre Sätze, bis aus jedem Wort amüsierte ironische Distanz kiekst. Sie klingt total erstaunt über das, was die Promis jetzt schon wieder angestellt haben, und gleichzeitig furchtbar abgeklärt, weil man das ja alles schon x-mal gesehen hat.

Hinter der modernen Fassade macht sich bräsigstes Spießertum breit: Seit 30 Jahren lebe und arbeite Wolfang Joop mit einem Mann zusammen, berichtet „Prominent!“ und staunt: Seine 90-jährige Mutter, „die hat sich mit allem arrangiert. Respekt! Ganz schön fortschrittlich, die alte Dame.“ Ja, wow. Weil Alfred Biolek in seiner Biographie auch sein Schwulsein erwähnt, packt „Prominent“ ihn in eine Schublade mit Desirée Nick, unterstellt ihm „Primitivität“, mit der er ein „ordentliches Zubrot“ verdienen wolle, fantasiert „Geschichten aus seinem Sexualleben“, fragt ihn, ob sich „Peinliches“ besser verkauft und faßt es nicht, daß er keine weiteren Dinge über sein Privatleben preisgeben will. „Nix privates?“, fragt Frau Rick pikiert aus dem Off, wo es in Bios Buch doch auch um etwas „sehr Intimes“ gehe, nämlich seine Homosexualität?

Biolek hat den Boulevard immer als eine Prachtstraße und etwas sehr Großstädtisches interpretiert. Kein Wunder, daß Frau Rick ihn nicht betreten will.

(c) Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Leser-Reporter

Es war eine dieser üblichen Oktoberfest-Reportagen, vorige Woche auf Vox. Ein Team von „Stern TV“ begleitet Polizisten bei der Arbeit: mit aggressiven Besoffenen, lustigen Besoffenen, halbkomatösen Besoffenen. Plötzlich – ein paar Beamte versuchen gerade, eine Schnapsleiche im Gras aufzuwecken – kommt Aufregung in die Gruppe. Ein Tourist, der ein paar Meter weiter steht, will die Szene mit seinem Kamerahandy festhalten. Ein Polizist brüllt ihn an: „Hey, so lustig ist das hier nicht, daß du das fotografieren mußt!“ Mit ein paar Kollegen geht er rüber und stellt den Mann nachdrücklich zur Rede. Und das Fernsehteam hört kurz auf, Bilder von den Polizisten und der Schnapsleiche zu machen, und macht stattdessen Bilder von dem Mann, der es doch tatsächlich gewagt hat, Bilder von den Polizisten und der Schnapsleiche zu machen.

Der Mann war zu eingeschüchtert, um mit den Polizisten zu streiten. Aber die Diskussion wäre interessant gewesen, in der die Beamten ihm erklären, warum es akzeptabel ist, wenn ein Kamerateam die Szene filmt, um sie als Füllstoff zwischen zwei Werbeblöcken einem Millionenpublikum vorzuführen, aber inakzeptabel, wenn einer sie als hübsche Urlaubserinnerung für sich aufnimmt. Aber vielleicht hätte er das Filmchen ja nicht nur ein paar Freunden gezeigt, sondern ins Internet gestellt. Oder es an „Bild“, den „Stern“ oder sonstwen verkauft und versucht, damit ein paar Euro zu verdienen. Hätte das die Sache schlimmer gemacht? Besser?

Daß heute jeder, der mit einem modernen Mobiltelefon aus dem Haus geht, Aufnahmen wie die Profis machen kann, heißt anscheinend noch lange nicht, daß er es auch darf.

Der Grenzverlauf zwischen guten Fotografen und bösen Fotografen, erwünschten und unerwünschten Fotos wird gerade neu verhandelt. Und einige Leute, die jahrelang die Schmuddelkinder der Branche waren, finden sich im anderen Lager wieder: Als das NDR-Medienmagazin „Zapp“ jetzt über das Problem der zunehmenden Zahl von „Leser-Reportern“ berichtete, diente als Kronzeuge auch ein Mann, der seit Jahren davon lebt, den Polizeifunk abzuhören, schnell zu den Unfallstellen zu fahren und vor Ort zu drehen, bevor die Feuer gelöscht und die Verletzten weggetragen sind, damit sich die Aufnahmen gut an die Medien verkaufen lassen. Er beklagte sich unter anderem, daß die Hilfskräfte inzwischen häufig selbst die Aufnahmen machen. Und, ja: Der Gedanke, daß der Sanitäter, der da neben einem steht, nicht hilft, sondern fotografiert, ist beunruhigend und abstoßend. Aber müssen wir wirklich Mitleid haben mit dem Berufsstand der Katastrophenfotografen, wenn die darunter leiden, daß bald immer schon ein Amateur vor ihnen an der Unfallstelle sein wird? Müssen wir die Leser-Reporter-Schwemme etwa auch deshalb verurteilen, weil sie zweitklassigen Berufs-Paparazzi das Geschäft kaputt machen, die gegen die schiere Allgegenwart von Millionen potentiellen Amateur-Paparazzi nicht ankommen?

Keine Frage: Viele der Sorgen um Anstand und Sorgfalt, um Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte, die sich mit dem Phänomen der Leser-Reporter verbinden, sind berechtigt. Schaulustige und Gaffer können aus ihrem Verhalten nun auch noch Kapital schlagen und sich im Ruhm einer Zeitungsveröffentlichung ihres geilen Unfall-Fotos freuen. Unsere Medienwelt wird noch fixierter auf Bilder und es kümmert sie noch weniger, wie echt sie sind, was sie wirklich zeigen und wie sie entstanden sind.

Aber in der reflexhaften Art, wie die Debatte gerade geführt wird, kommen auch weniger hehre Motive zum Ausdruck. Sie ist auch ein Abwehrkampf von Journalisten, die um ihr Monopol fürchten und Angst haben vor dem massiven Kontrollverlust, wenn Leser sich nicht mehr darauf beschränken, passive Rezipienten zu sein. Natürlich ist die Aufregung der Journalistenverbände verständlich, wenn die „Bild“-Zeitung millionenfach täuschend echt aussehende Presseausweise in Umlauf bringt und aus dem Dokument einen billigen Yps-Gimmick macht. Aber was verteidigen die Verbände genau? Wozu berechtigt der „richtige“ Presseausweis eigentlich? Offiziell heißt es: Er soll die Arbeit von Journalisten „erleichtern“, bei Behörden und „anderen für Informationszwecke wichtigen, aber schwer zugänglichen Orten“. Konkreter wird es nicht. Verbirgt sich hinter der Empörung darüber, daß „Bild“ einfach eine Art wertlose Fälschung dieses Dokumentes in Umlauf bringt, nicht auch die Sorge, jemandem könnte auffallen, daß man mit einem selbstgemalten Presseausweis nicht viel weniger machen kann als mit einem offiziell ausgestellten — außer natürlich, daß man damit keine Super-Journalisten-Rabatte beim Kauf von Autos bekommt? Und warum stehen „richtigen“ Journalisten diese Privilegien noch mal zu?

Das Phänomen der Leser-Reporter geht an das Fundament des journalistischen Selbstverständnisses. In Deutschland darf sich jeder, der will, „Journalist“ nennen. Das ergibt sich aus Artikel 5 des Grundgesetzes, der die freie Meinungsäußerung garantiert. Bislang war das praktisch ohne große Bedeutung. Daß sich Hinz und Kunz „Journalist“ nennen konnten, war egal, solange sie kein Massenmedium als Plattform hatten. Jetzt aber kann jeder mit einfachsten Mitteln im Internet publizieren und ein theoretisch unbegrenztes Publikum haben, und aus der akademischen Frage wird plötzlich eine ganz konkrete. Und die Journalisten versuchen, klare Mauern zu errichten zwischen sich, den „richtigen Journalisten“, und den Bürgern, Leser-Reportern, Bloggern.

Das ist keine leichte Sache. Die „Initiative Qualität im Journalismus“, hinter der unter anderem Verleger- und Journalistenverbände stehen, hat eine Erklärung herausgegeben [pdf], in der sie vor den Gefahren „eines so genannten Bürgerjournalismus“ warnte: Solche Bürgerreporter arbeiteten „ggf.“ ohne „hinreichende Kenntnisse“ etwa über Persönlichkeitsrechte oder ethische Standards journalistischer Arbeit. Wie süß. Wie vielen Profi- Journalisten fehlen diese „hinreichenden Kenntnisse“ auch? Und wie viele von anderen setzen sich trotzdem konsequent darüber hinweg? Der NDR berichtete, daß einige der „Bild“-Leser-Fotos vom Transrapid-Unglück aus einem Hubschrauber aufgenommen wurden, der trotz Überflugverbot aufgestiegen sei. Schlimm, wenn es so war. Aber wenn statt „Bild“-Leser-Reportern nun „Bild“-Profi-Reporter als erstes vor Ort gewesen wären: Jede Wette — sie hätten sich auch einen Teufel um das Flugverbot geschert.

Die Grenze verläuft nicht zwischen professionellen Journalisten und Laien-Reportern. Sie verläuft zwischen Menschen, die ethischen Standards einhalten, und denen, die es nicht tun.

Der Leser-Reporter wird nicht wieder verschwinden. Die Zeiten, in denen nicht-professionelle Augenzeugen bestenfalls als Zitatgeber dienten, sind ein für allemal vorbei. In welcher Form das die Medien verändert, ist allerdings noch nicht ausgemacht. Die „Bild“-Zeitung, die eine zweistellige Zahl von Redakteuren allein dafür abgestellt hat, sich um die Leser-Fotos zu kümmern, probiert gerade die Möglichkeiten und Grenzen aus. Nicht alles, was nahe liegt, funktioniert. Die Suche nach dem „besten Papst-Foto“, immerhin mit 5000 Euro Honorar für den Sieger ausgelobt, endete ernüchternd: Auf einigen Fotos war der Papst nicht einmal drauf, viele Schnappschüsse, die einem Millionenpublikum vorgeführt wurden, hätten selbst beim Dia-Abend die Nachbarn vergrault. Der Reiz der meisten bestand allein in dem Gefühl des Amateur-Fotografen, dokumentieren zu können, daß er dem Papst so nah kam wie sonst nur Profi-Fotografen. Es gewann ein Foto, das den Papst im Papamobil zeigte, wie er tagelang fast ununterbrochen auch im Bayerischen Rundfunk zu sehen war, nur weniger gut ausgeleuchtet. Herzlichen Glückwunsch.

Bei Bild.de, das die Leser-Fotos wie zum Beispiel auch das Mischmagazin „Max“ ohne Honorar veröffentlicht, kann man mit den Bildern neuerdings Memory spielen. Auch eine schöne Idee. Aktuell ruft „Bild“ dazu auf, Steuer-Verschwendungen in der Nachbarschaft zu dokumentieren. Ein wiederkehrendes Motiv in den „Bild“-Leser-Fotos ist der sich scheinbar nicht ans Gesetz haltende Polizist, der ohne Helm fährt oder im Halteverbot parkt. Der Gedanke liegt nahe, die Leser gezielt auf solche Themen anzusetzen: Zeigt uns, wie verlottert unsere Polizei ist! Wer hat das eindrucksvollste Foto, das die Doppelmoral von Politikern zeigt? Enttarnt den Promi XY beim Fremdgehen!

Der Einsatz von Leser-Reportern an sich ist weder gut noch schlecht. Ein Medium, das sich ernsthaft um die Anliegen seiner Leser kümmern will, kann so den echten Sorgen der Menschen noch näher kommen. Und ein Medium, das sich um Persönlichkeitsrechte noch nie geschert hat, kann sie so noch umfassender verletzen. Und wenn dieses Medium über elf Millionen Leser hat, darf man natürlich zurecht fragen, ob wir in einer Gesellschaft leben wollen, die nur noch aus Schaulustigen, Spannern und Spitzeln besteht. In der jeder Prominente rund um die Uhr überwacht wird. Und in der auch jeder Nicht-Prominente, der etwas tut, was seinem Nachbarn nicht gefällt, damit rechnen muß, sein Foto in der Zeitung wiederzufinden — wie der Mann, den „Bild“ zeigte und verurteilte, weil er seinen Hund mit einem Hochdruckreiniger abduschte.

(c) Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung