Wenn Johannes B. Kerner morgen bekannt gäbe, daß er gerne alten Frauen die Luft aus den Reifen ihrer Rollstühle läßt, müßte das ZDF natürlich reagieren. Die Sendeanstalt würde eine Krisensitzung einberufen und zum äußersten gehen: Sie würde öffentlich erkären, daß Kerner dieses Hobby nie im Beisein des Intendanten gepflegt habe und sich in Zukunft solche Aktivitäten vom Sender genehmigen lassen müsse. Und wenn Kerner später noch einmal auf den Vorgang zurückkäme und sagte, beim ZDF arbeiteten außer ihm doch eh nur kinderfressende Zombies, würde der Sender auf Nachfrage entspannt erwidern: Das träfe nach ZDF-Recherchen zwar nicht zu, aber natürlich könnte der Herr Kerner seine eigene Meinung…

Das ZDF ist inzwischen in einem Maße von Kerner abhängig, daß nichts (in Worten: nichts) vorstellbar ist, was den Sender zu einer Maßregelung seines Alles-Moderators veranlassen könnte oder gar zu einer Trennung. Das Gefühl, unkündbar zu sein, verändert die Menschen, und jemanden wie Kerner, der schon vorher nicht an Selbstzweifeln litt, läßt es in immer neue, ungeahnte Sphären der Selbstüberschätzung, Blasiertheit und Arroganz entschweben. Der „Zeit“ hat er in dieser Woche ein atemberaubendes Interview gegeben. Thema war seine umstrittene Werbung für den Air-Berlin-Börsengang, und seine Aussagen lassen sich ungefähr so zusammenfassen: Er hat nichts falsch gemacht, nein: nichts, er verbittet sich die Frage, er verbittet sich die Unterstellung, er wird darauf nicht antworten, oh nein, er verdankt dem ZDF nichts, das ZDF verdankt ihm alles, überhaupt: ein bißchen Dankbarkeit hätte er schon erwartet, ich bin wirklich niemandem Rechenschaft schuldig, ihr Arschlöcher.

Der Moderator, der schon vor Jahren in einem Interview aus den Unsummen Geld, die er verdient, den Schluß zog: “Ich habe alles richtig gemacht”, findet an keiner Stelle einen Fehler bei sich, und sei er noch so klitzeklein. Kerner macht keine Fehler. Wenn er trotzdem kritisiert wird, sucht (und findet) er die Ursache dafür allein bei den Kritikern, ihrem Neid, ihrer Jagdlust auf den “netten Herrn Kerner” (er sagt das wirklich). Es gibt ein altmodisches Wort für das, was dem netten Herrn Kerner vor allem fehlt, und das er offenbar nicht einmal mehr glaubt, vorgeben zu müssen: Demut.

Das Interview ist, wie so vieles an Kerner, eines öffentlich-rechtlichen Fernsehmoderators unwürdig. Ein Sender, der sich das gefallen läßt, hat jede Selbstachtung verloren.

(c) Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

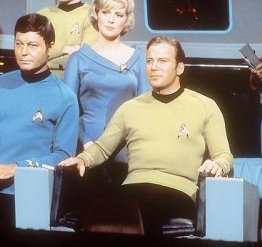

„Früher führte der Kapitän ein Logbuch, das half beim Erinnern, wenn man mal wieder länger geschippert war. Das Weblog hat daher seinen Namen. Und es hilft auch beim Erinnern. Aber im Unterschied zum Logbuch darf — und soll es vor allem! — auch jeder sehen, deshalb steht es im Internet. Was man da finden kann, macht die Welt nicht unbedingt besser, aber auf jeden Fall lustiger. Und manchmal ist so ein Blog auch eine Art Therapie. Wie auch immer: Mittlerweile gibt es einige Hunderttausend Blogger in Deutschland und weltweit sind es bereits 50 Millionen.“

„Früher führte der Kapitän ein Logbuch, das half beim Erinnern, wenn man mal wieder länger geschippert war. Das Weblog hat daher seinen Namen. Und es hilft auch beim Erinnern. Aber im Unterschied zum Logbuch darf — und soll es vor allem! — auch jeder sehen, deshalb steht es im Internet. Was man da finden kann, macht die Welt nicht unbedingt besser, aber auf jeden Fall lustiger. Und manchmal ist so ein Blog auch eine Art Therapie. Wie auch immer: Mittlerweile gibt es einige Hunderttausend Blogger in Deutschland und weltweit sind es bereits 50 Millionen.“

Es ist nicht so, dass man „KINDerLEBEN“,

Es ist nicht so, dass man „KINDerLEBEN“,

Ein armes Schleichwerbeblättchen ist dieses „KINDerLEBEN“, voller Produktinformationen, mit einem traurigen Cover und einem Schwachsinnstitel, der im Vorwort noch erklärt wird: „Was ein Kinderleben ausmacht, wie Kinder leben und wie Eltern ihr Kind erleben — damit beschäftigt sich unser neues Magazin.“ Gut, dass man’s eh kaum lesen kann.

Ein armes Schleichwerbeblättchen ist dieses „KINDerLEBEN“, voller Produktinformationen, mit einem traurigen Cover und einem Schwachsinnstitel, der im Vorwort noch erklärt wird: „Was ein Kinderleben ausmacht, wie Kinder leben und wie Eltern ihr Kind erleben — damit beschäftigt sich unser neues Magazin.“ Gut, dass man’s eh kaum lesen kann.