Die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ hat im Kemnader See südlich von Bochum ein Krokodil entdeckt. Aber es ist nicht das da oben. Es ist das hier:

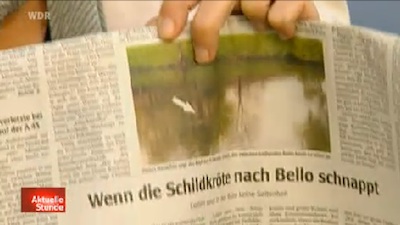

Nein, nicht das Weiße; das ist bloß der Pfeil, der auf das Krokodil zeigt. Ich zeig Ihnen das Tier mal in groß:

Das, äh, beeindruckende Foto hat ein Volontär der Zeitung gemacht, der beim Inline-Skaten mit seiner Freundin um den See das Tier gesehen haben will, und die WAZ nutzt die Gelegenheit, ihm und der staunenden Öffentlichkeit zu zeigen, was dieser Qualitätsjournalismus ist, von dem man neuerdings immer so viel hört — und wie viel professionelle Journalisten aus so ein bisschen Stoff machen können.

Irgendein Amateur hätte das Handyfoto vermutlich einfach bei Twitpic hochgeladen mit der Unterschrift: „Heute am Kemnader See Baumstamm Krokodil entdeckt“. Oder als Leserfoto an „Bild“ geschickt, die nach eingehender Prüfung festgestellt hätten, dass es sich nicht um ein Krokodil handelt, sondern ein Alien.

Bei der WAZ aber wurde richtig recherchiert. Der Volontär sprach für seinen oben zu sehenden großen Artikel mit einem Mann vom Bochumer Tierpark, einer Frau vom Freizeitzentrum Kemnade, der Polizei und einer Frau, die mit ihrem Hund in der Nähe Gassi ging. Zwar hatte niemand das Tier gesehen oder gehört, dass irgendjemand anders das Tier gesehen hätte, aber aus den Spekulationen, was denn wäre, wenn es es gäbe, und der allgemeinen Ahnungslosigkeit ließen sich erstaunlich verwirrende Absätze wie dieser bauen:

Fraglich, ob es sich bei dem Krokodil um ein artengeschütztes Exemplar handelt. „Wenn es ein Kaiman ist (so sieht es nach der Beschreibung aus), dann wäre er artengeschützt“, sagt Werner. Häufig seien aber die Halter mit nichtartengeschützten Exemplaren überfordert. Er erinnert an die Mülheimer Gift-Cobra. „Leider gibt es keine Beschränkungen wie bei Hunden.“

Ein weiterer Artikel des Volontärs im Online-Angebot der WAZ stellte klar, dass Krokodile eher scheu und Menschen vor Angriffen sicher seien — verwirrenderweise stand diese Entwarnung unter Überschrift „Kaiman macht Kemnader See bei Bochum unsicher“.

Dann übernahmen zwei WAZ-Kollegen die Berichterstattung. Außer dem Volontär und seiner Freundin hatte zwar immer noch niemand das Tier gesehen, aber nun konnten sie titeln: „Ein Kaiman sorgt am Kemnader See für Aufregung“. (Treffender wäre natürlich gewesen: „WAZ sorgt am Kemnader See für Aufregung“). Die WAZ will nicht ausschließen, dass da gar kein Kaiman oder Krokodil war, warnt aber vor voreiligen Schlüssen: Wenn ich es richtig verstanden habe, wäre gerade die Tatsache, dass das Tier von niemandem mehr gesehen wurde, ein Indiz für seine Existenz, denn Kaimane sind bekannt dafür, sich zu verstecken. (Ufologen können hier noch was lernen.)

Außer mit dem Volontär und seiner Freundin sprach die WAZ nun mit einem Schäfer, dem Geschäftsführer der Kemnade GmbH, einem Kapitän, einer Anbieterin von Kanutouren, nochmal der Polizei und dem Facharzt der Münchener Auffangstation für Reptilien, von dem die Journalisten erfuhren, dass sich ausgewachsene Kaimane „von Wasserschweinen, Nagern und Affen, die am Ufer trinken“ ernähren. (Ob das Fehlen von trinkenden Affen am Ufer des Kemnader Sees ein Indiz für die Existenz des Krokodils ist, ließ der Text offen.) Niemand hatte das Tier gesehen, was die WAZ mit vielen aufgeregten Ausrufezeichen vermeldete.

Auch bei der Bochumer Polizei sind noch keine Hinweise eingegangen — bis heute nicht. Dabei gehört zum Polizeipräsidium Bochum durch einen glücklichen Zufall auch die Polizeiinspektion Witten, so dass beide Uferseiten des Sees abgedeckt sind. Oder wie Pressesprecher Volker Schütte sagt: „Der See ist fest in unserer Hand!“ Der Fall macht „immens Arbeit“, sagt er, nicht wegen tatsächlicher Polizeiarbeit, sondern wegen der Medienanfragen, die nach dem ersten WAZ-Artikel „im Minutentakt“ kamen, u.a. von „Bild“ und RTL.

Besonders groß stieg aber der WDR in die Berichterstattung ein und berichtete nicht nur in seiner „Lokalzeit Ruhr“ über das mögliche Tier im See, sondern kam auch überregional in der „Aktuellen Stunde“ seinem Informationsauftrag nach — samt Live-Schaltung zu einer Reporterin vor Ort:

Die kritisierte, dass der Gesuchte „Kai“ heißen solle und nicht „Kemni“, konnte ihn aber auch nicht selbst nach seinem Namen fragen, weil sie ihn nicht gesehen hatte. Sie äußerte sogar Zweifel, dass er überhaupt existiert, berichtete aber von vor Ort, dass die meisten Menschen dort dem Thema „keine große Aufmerksamkeit widmen“ (ganz im Gegensatz also zum WDR).

Den WAZ-Schwesterblättern „Neue Ruhr-Zeitung“ (oben) und „Westfälische Rundschau“ (rechts) war die sensationelle Geschichte sogar Platz auf den Titelseiten wert. Und auf ihrer Szene-Seite fragte die WAZ im „Quiz des Tages“:

Den WAZ-Schwesterblättern „Neue Ruhr-Zeitung“ (oben) und „Westfälische Rundschau“ (rechts) war die sensationelle Geschichte sogar Platz auf den Titelseiten wert. Und auf ihrer Szene-Seite fragte die WAZ im „Quiz des Tages“:

Im Kemnader Stausee wurde ein Kaiman gesichtet. Zu welcher Familie gehören Kaimane?

a) Nilpferde

b) Haie

c) Krokodile

(Die naheliegende Antwortmöglichkeit „d) Enten“ fehlt.)

Doch im gemeinsamen Online-Angebot der WAZ-Zeitungen wussten viele Kommentatoren den aufopferungsvollen Einsatz der Journalisten nicht zu schätzen. Einer wies darauf hin, dass die Kaiman-Entdecker „zuerst seinen großen gelben Bauch, der im Wasser platscht“ gesehen haben wollen und stellte die berechtigte Frage, ob das Tier Rückenschwimmer sei. Ein anderer schrieb, er habe sich „heute zum ersten mal echt geschämt, dieses Blatt [die WAZ] auszutragen“, und schlug vor:

Die einzige Möglichkeit jetzt noch mit Anstand aus der Sache rauszukommen, sich bei den Lesern entschuldigen (wird einem ja selten so klargemacht für WIE doof man gehalten wird), oder selber ein Krokodil am See aussetzen.

Vergleichsweise konstruktiv erscheint hingegegen folgender Kommentar (der möglicherweise inzwischen gelöscht wurde, ich finde ihn jedenfalls nicht wieder):

Ich würd sagen: Kemnadersee weiträumig absperren. Drei Meter hohe Zäune aufstellen, die A43 sperren und um ganz sicher zu gehen, auch den Luftraum dicht machen.

dann das Wasser des Sees abpumpen und das Tier mit einem 1000 Mann starken Suchmanschaft in einen Hinterhalt drängen.

Doch die Kaimankarawane war schon weiter gezogen. Die WAZ berichtet in einem weiteren Artikel, das „Krokodil vom Kemnader See“ sei nun von einem Leser im Hattinger Teil der Ruhr gesehen worden, „in Höhe der Gaststätte ‚Zum Deutschen'“. Das wäre rund zwölf Kilometer flussabwärts und ein bisschen unglücklich für das Bochumer Fotostudio, das in der Zwischenzeit 250 Euro für das beste Kaiman-Foto ausgesetzt hatte, wie die WAZ meldete. Auch aus dem Zuständigkeitsbereich der Bochumer Polizei wäre das Phantomreptil damit heraus. Wobei deren Sprecher Schütte nicht vollständig ausschließen will, dass es Tier tatsächlich gibt. Nur habe sich bisher niemand bei der Polizei gemeldet, was Schütte schon bei der Erstsichtung durch den WAZ-Volontär ein bisschen erstaunlich fand: „Wenn ich was in der Form erlebe, rufe ich 110 — und warte nicht einen Tag, um es dann in die Zeitung zu schreiben.“

Der neue vermeintliche Augenzeuge jedenfalls berichtet nun:

„Da waren zwei Höcker in der Mitte des Flusses – Holz kann es nicht gewesen sein, das schwimmt am Rand.“

Doch auch von diesen überwältigenden Beweisen ließen sich einzelne Laien in den Kommentaren nicht überzeugen:

Wenn er zwei Höcker im Fluss gesehen hat, dann könnte es aber auch ein Kamel gewesen sein………..oder Pamela Anderson…….

Das ist das Elend mit diesem Qualitätsjournalismus: Die Leute wissen ihn einfach nicht zu schätzen.