Abgesetzte Super-RTL-Abzockshow mit „M“

Mit etwas Glück geht das Geschäft mit teuren Telefongewinnspielen im Fernsehen allmählich zuende. In der vergangenen Woche hat Super-RTL abrupt seine mitternächtliche Anrufsendung „Master Quiz“ abgesetzt.

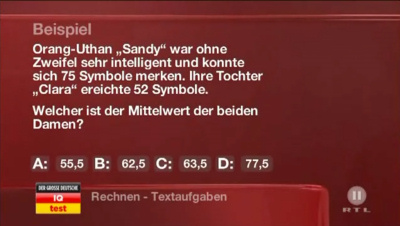

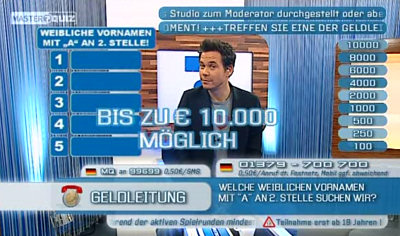

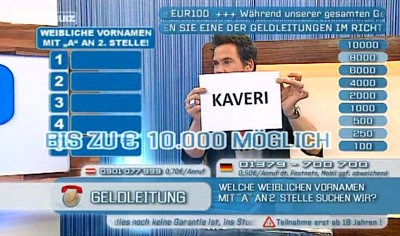

Seit Anfang 2009 hatten Animateure wie der Schauspieler und ehemalige Boygroup-Sänger Martin Scholz (Foto) gutgläubige Zuschauer täglich rund drei Stunden lang mit zweifelhaften Methoden zur kostenpflichtigen Teilnahme an kaum lösbaren Gewinnspielen verführt. In der Nacht auf Montag vergangener Woche schien noch alles ganz normal: Man verbrachte die kompletten drei Stunden Sendezeit mit einem einzigen Rätsel, in dem es darum ging, fünf weibliche Vornamen mit A an zweiter Stelle zu erraten (richtig gewesen wären: Kaveri, Taiwo, Nanon, Hadumod, Madlaina — also leicht!).

„Ich würd mich natürlich auch freuen, wenn Sie morgen wieder zuschauen“, sagte Scholz am Ende der Sendung. Doch am nächsten Tag zeigte Super-RTL statt des angekündigten „Master Quiz“ acht Folgen der „Didi-Show“, am Tag darauf vier Folgen von „Experimental — die verrückte Wissenschafts-Show“. Es scheint eine außerordentlich spontane Programmänderung gewesen sein, denn erst am Donnerstag gab Super-RTL den neuen Programmablauf bekannt: In Zukunft läuft statt der Call-TV-Sendung Teleshopping.

Auf Nachfrage kann oder will man bei Super-RTL nicht erklären, was dahinter steckt. Solche „spontanen“ Programmänderungen seien durchaus üblich, das Nachtprogramm werde immer mal wieder geändert, es habe jedenfalls keinen besonderen Vorfall oder Anlass gegeben — und es sei auch nicht ausgeschlossen, dass das „Master Quiz“ irgendwann wieder auf den Bildschirm zurückkehrt.

Das „Master Quiz“ wurde von der österreichischen Firma Mass Response produziert, die bei Call-TV-Kritikern keinen Ruf als besonders seriöses Unternehmen hat. Mass Response stand ursprünglich auch hinter dem „Swiss Quiz“, das auf mehreren Schweizer Sendern lief und dessen Methoden selbst nach den Maßstäben dieser Branche dubios erschienen. Unter merkwürdigen Umständen gab Mass Response den Produktionsauftrag für das „Swiss Quiz“ später an die Münchner Firma Primavera-TV weiter.

Doch auch das „Swiss Quiz“ ist Geschichte: Die letzte Sendung lief am 14. März, und als wollten die Produzenten alle Kritiker beim Abgang noch einmal richtig provozieren, warfen sie plötzlich mit Geld scheinbar nur um sich: Sensationellerweise wurde ein Jackpot geknackt, insgesamt wurden unerhörte rund 150.000 Franken (angeblich) ausgespielt. Doch das Aus der Sendung hängt nicht mit den Betrugsvorwürfen gegen die Sendung zusammen (die unbewiesen sind, aber von vielen Indizien gestützt werden). Das Schweizer Bundesgericht hat entschieden, dass die Call-In-Shows in der betriebenen Form illegal waren, weil es bei einem Gewinnspiel nach Schweizer Gesetz eine kostenlose Teilnahmemöglichkeit mit gleichen Chancen geben muss. Dieses Angebot sei aber nicht korrekt kommuniziert worden.

Annette Frier

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Natürlich wäre es albern, sie als eine „Entdeckung“ zu bezeichnen. Wer Annette Frier und ihr schauspielerisches und komödiantisches Können bislang nicht entdeckt hat, muss schon sehr angestrengt nicht aufgepasst haben beim Fernsehgucken in den vergangenen zehn Jahren. Sie brachte ein Funkeln in die Serien, Shows und Filme, bei denen sie mitspielte, eine ganze eigene Kombination von ironischer Distanz und Lebensfreude. Und Witz, natürlich. Aber tatsächlich schien es oft, als würde das gar nicht genug bemerkt.

Doch wenn sich das Fernsehvolk ab morgen nicht endlich kollektiv in sie verliebt, ist ihm auch nicht zu helfen. Ab morgen (Sat.1, 21.15 Uhr) spielt Annette Frier in der gleichnamigen Serie Danni Lowinski, eine Frau aus kleinen Verhältnissen, die keine Lust mehr hatte, Friseurin zu sein, auf dem zweiten Bildungsweg Anwältin wurde, aber statt einer Stelle in einer Kanzlei nur einen Platz zwischen dem Eingang zum Parkhaus und dem Schlüsseldienst in einer Einkaufspassage fand, wo sie nun für ein Euro die Minute ihre Dienste anbietet. Diese Danni ist natürlich ein typisches Seriengeschöpf mit ihrer Kombination aus Dreistigkeit und Unsicherheit, wie sie abwechselnd ihre im täglichen Kampf ums Überleben gestählte Lebenserfahrung ausspielt und an der Welt verzweifelt. Aber Annette Frier macht diese Figur auch in ihren unwahrscheinlichen Momenten realistisch und lebendig und wahr, gibt ihr eine angenehme natürliche Prolligkeit – und lässt einen über einige papphafte Nebenfiguren, Inszenierungen und vor allem Kulissen hinwegsehen.

Wenn es sich nicht nach einer Beleidigung anhören würde, könnte man sagen: Sie passt wunderbar zu Sat.1. Annette Frier und „Danni Lowinski“ sind so, wie der chronisch nach seiner Identität suchende Sender sein müsste: warmherzig und leicht, aber nicht glatt und doof. Das Schöne an den Geschichten ist, dass sie bei aller Märchenhaftigkeit erkennbar im Hier und Jetzt spielen, auch das soziale Millieu der Zukurzgekommenen aus der Hochhaussiedlung wirkt nicht karikiert oder aufgesetzt. Die 1-Euro-Anwältin lebt hier in einer winzigen Wohnung mit ihrem behinderten Vater, und dass das bei aller Grundsympathie füreinander häufig ein Alptraum ist, verschweigt die Serie auch nicht.

„Das ist das Gute am Armsein“, ruft die trotzig-naive Danni ihrem arroganten Porsche-Kollegen zu: „Man hat so wenig zu verlieren.“ Aber dann steht sie neben einer 16-Jährigen, die sich um ihre kleinen Geschwister kümmern muss, weil die Mutter gestorben und der Vater überfordert und gewalttätig ist, und das Aufmunterndste, das sie ihr sagen kann, ist: „Im nächsten Leben wird’s vielleicht einfacher. Aber durch das hier müssen wir noch durch.“

Günther und Johannes Nähkastenfrosch

Vergangene Woche habe ich Günther Jauch in seinem unaufgeräumten Büro in Köln besucht, um ihn zu überreden, endlich mit „Stern-TV“ aufzuhören. Es hat nicht ganz geklappt, obwohl ich so dicht dran war. Aber den Versuch kann man auf FAZ.net nachlesen (oder, für die ganz Harten, in einer noch längeren Version hier im Blog).

Das Interview ist übrigens (weil wir neulich die Diskussion hier hatten) natürlich autorisiert. Anders hätte man aus einem solchen fast zweistündigen Gespräch auch keinen druckbaren Text machen können. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, beim Abtippen der Aufzeichnung zu merken, welche Irrwege ein solches Gespräch nimmt, wieviele Sätze, die in der Situation völlig klar waren, aufgrund des reinen Wortlautes völlig unverständlich in der Luft hängen. Ohne die Möglichkeit, das gründlich zu redigieren, Doppelungen herauszunehmen, missverständliche Formulierungen zu klären, ganze Fragen und Antworten umzustellen, um sie in den passenden Kontext zu heben, wäre das Lesen eines solchen Textes eine Qual. Und dadurch, dass ich weiß, dass mein Gesprächspartner ohnehin die Chance hat, seine Sätze zu ändern, kann ich auch Fragen und Antworten zuspitzen.

Natürlich gibt es Interviewformen, bei denen man sich fünfzehn Minuten sehr konzentriert unterhält und schon das wörtliche Gesprächsprotokoll publikationsreif wäre. (Und es gibt Themen und Gesprächspartner, bei denen es notwendig ist, darauf zu pochen: Was gesagt ist, ist gesagt.) Und bestimmt gibt es auch Kollegen, die es schaffen, ein längeres Gespräch besser im Griff zu behalten, so dass weniger Nachbearbeitung nötig ist. Aber in solchen Fällen wie dieser Plauderei mit Jauch ist eine Autorisierung für alle von Vorteil: den Interviewer, den Interviewten und ich behaupte: auch den Leser. (Jauch ist ohnehin angenehm, weil er zwar den ein oder anderen Schlenker herausnimmt, aber auch gerne nachträglich pointiert.)

· · ·

Einen ganzen Artikel würde ich aber auch ihm nicht zur Autorisierung schicken, schon aus Prinzip, und schmerzhaft gelernt habe ich das — ausgerechnet — als ich zum ersten Mal Johannes B. Kerner traf. Es war 1996, er war damals aufstrebender Moderator einer täglichen Sat.1-Talkshow und „ran“-Moderator und ich Praktikant in der Medienredaktion der „Süddeutschen Zeitung“, ich habe ihn besucht und ihm (ich glaube schlicht: der Einfachheit halber) vor der Veröffentlichung nicht nur seine Zitate geschickt, sondern den fertigen Artikel.

Oder genauer: Das, von dem ich annahm, dass es der fertige Artikel sein würde. Mein Ressortleiter fand das Stück nämlich missraten. Er meinte (nicht zu unrecht), dass ich mich von dem Charme des Profis völlig habe blenden lassen und forderte eine neue, distanziertere Version meines Artikels.

Als die dann erschien, machte Kerner einen Riesenaufstand. Obwohl nie ausgemacht war, dass er über den Text jenseits seiner wörtlichen Zitate bestimmen dürfe, fühlte er sich — nicht zu Unrecht — von mir bösartig in die Irre geführt: Ich hatte ihm ein überfreundliches Portrait geschickt. Erschienen war eine kritische Würdigung.

Es war mir eine Lehre. (Und der Beginn keiner wunderbaren Freundschaft.)

· · ·

Übrigens habe ich im Zusammenhang mit dem Jauch-Interview die schlimmste Internetseite überhaupt gefunden: meinesammlung.com. Ich würde nämlich gerne mal „Rätselflug“ wiedersehen, die legendäre Abenteuershow, bei der Günther Jauch (geführt durch Kandidaten im Studio, die Hinweise und Karten hatten, aber kein Fernsehbild) durch ferne Länder rannte und mit dem Hubschrauber flog und irgendwelche Dinge finden musste. Bei der Suche danach stoße ich auf einen Eintrag bei meinesammlung. Da schreiben also irgendwelche Leute hin, dass sie alle Folgen von „Rätselflug“ haben („Folge 7,9 10 mit kleinen Bild+Tonstörungen“), wo mich schon glücklich machen würde, eine Folge zu haben. Und sie schreiben das dahin, um das dahin zu schreiben. Sie verkaufen das nicht. Sie laden das nicht irgendwo hoch. Sie haben das einfach. Und schreiben das dahin, damit ich das beim Googlen finde und mich ärgere.

Ich halte das für einen Fall für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.

· · ·

Jedenfalls zeigt RTL heute Abend Höhe- und Tiefpunkte aus 2000 Jahren „Stern-TV“.

20 Jahre „Stern-TV“

Eine Sendung wie Wasser aus dem Hahn. Moderator Günther Jauch über ein merkwürdig unbeachtetes, aus der Zeit gefallenes Magazin und seine fehlende Lust auf Neues.

(Langversion eines Interviews für die „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung“)

· · ·

Neulich war meine Fernbedienung kaputt. Ich lag auf dem Sofa, war zu faul aufzustehen und habe versehentlich eine ganze Sendung „Stern-TV“ gesehen, ohne ein einziges Mal umzuschalten. Herr Jauch, das war hart.

Na, mit dem Sehverhalten sind Sie auch in der Minderheit. Nur etwa ein Drittel der Zuschauer sieht die komplette Sendung. Klar: Wer um Viertel nach Zehn guckt, hält nicht zwangsläufig bis Zwölf durch. Dafür kommen Leute um elf Uhr von irgendwo anders und bleiben eine Stunde dran. Uns hilft es auch, wenn wir eine Serie über mehrere Sendungen haben, dass wir sie mal am Anfang platzieren und mal am Ende, und nicht jeder sagt: Ach das Thema kenn‘ ich ja schon. Das bringt natürlich den Zwang mit sich, die Filme immer so selbsterklärend zu machen, dass sie auch derjenige versteht, der es zum ersten Mal mitkriegt.

Da lief jedenfalls die erste Folge eines Experimentes „Plötzlich alt“, in dem acht junge Leute vier Tage lang künstlich eingeschränkt wurden und wie in einem Altersheim lebten. Schon die Vorstellung hat Ewigkeiten gedauert, alles war endlos pseudodramatisch ausgewalzt und schleppte sich gefühlt eine Stunde lang hin.

Es waren knapp 30 Minuten. Aber genau das ist auch die Qualität von „Stern-TV“. Natürlich kriegen Sie das zur Not auf „Tagesthemen“-Beitrags-Länge, 3:30: Spezialanzug angezogen / zwei in den Rollstuhl gesetzt / eine ist jetzt blind / schwierig für sie / harte Nummer. Das machen wir eben so nicht. Andere haben für ihre Magazine gerade mal insgesamt 30 Minuten — wir gönnen uns so viel Zeit, wie ein Thema braucht oder verträgt. Sie können dann immer noch nörgeln: Mir ist das langweilig, mich interessiert das Thema nicht. Das ist aber bei „Stern-TV“ seit 20 Jahren so. Sie werden kaum Leute finden, die immer vom ersten bis zum letzten Thema gleichermaßen elektrisiert sind.

Aber ist es nicht alles sehr aufgeblasen? Es ist ein extremer Aufwand, den Sie da betrieben haben …

Ja, der Aufwand war gewaltig. Wir haben ein halbes Jahr daran gearbeitet, alles wissenschaftlich begleiten und prüfen lassen. Das war richtig teuer. Aber am Ende hat diese Reihe ganz besonders viele junge Leute interessiert,es war weltweit der erste Versuch dieser Art, die Bundesfamilienministerin war im Studio und die Ausbilder für Pflegeberufe wollen das jetzt alle auf DVD. Wissen Sie, wie man das auch nennen kann? Qualitätsfernsehen!

Für die schlichte Erkenntnis: Alt werden ist auch nicht schön?

Na gut, man kann es sich so einfach machen. Aber ich finde es schon interessant, dass da acht reflektierte junge Leute sind, die in so kurzer Zeit alle vollkommen aus der Fassung geraten und sagen, dass sie einen völlig neuen Blick gekriegt haben, wie das ist, wenn man alt ist. Also, ich habe da sehr interessiert zugeschaut und mich können Sie ja nicht mehr so leicht begeistern.

„Stern-TV“ hat Redundanz zum Prinzip gemacht. Nach jedem Beitrag setzen Sie die Leute aus dem Film ins Studio und quatschen alles noch mal mit denen durch.

Das ist nur selten so, dass ein Film tatsächlich so komplett ist, dass sich da im Studio etwas wiederholt. Aber glauben Sie im Ernst, dass es die Sendung und mich noch geben würde, wenn wir feststellen, dass die Filme allein eigentlich reichen? Die Zuschauer wollen beides — Film und Studioaktion. Sonst wäre ich ja nur ein überbezahltes Moderationsmaskottchen, dass den Betrieb aufhält.

Auf mich wirkt das oft wie die Not, mit möglichst wenig Stoff möglichst viel Zeit zu füllen, um Geld zu sparen.

Im Gegenteil. Die Sendung ist sehr aufwendig gemacht und damit auch teuer. Es sind auch nicht weniger Themen geworden. Ich finde auch, dass die Filme bei uns sehr oft eine höhere Qualität haben, als das, was Sie sonst so an allgemeiner Schnipselware sehen. Ohne diesen Standard bei den Filmen hätten wir ein Problem — also stecken wir da Geld rein. Nein, was sich geändert hat, sind unsere Sehgewohnheiten. Zum Beispiel dadurch, dass Sie am Computer immer das Tempo bestimmen können, wie es weitergeht. Die gefühlte Geschwindigkeit hat sich komplett verändert. So gesehen mag die Sendung aus der Zeit gefallen sein. Wenn Sie das heute als neues Konzept irgendwo anbieten würde, diese Eindreiviertel-Stunden, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, das bekämen Sie nicht unter.

Sie empfinden diese Langsamkeit als Glück, als Luxus.

Ja, sehr. Dieses lange Erzählen, sich ausführlich um Themen zu kümmern, das ist schon seltener geworden. Das erleben Sie noch bei 3sat-Dokumentationen oder arte-Themenabenden. Und wir holen damit jeden Mittwoch um die drei Millionen Zuschauer und Bestwerte in der jungen Zielgruppe! Vielleicht liegt das auch an dem wirklich breiten Spektrum, das wir abdecken. Dass Sie Unsinn genauso machen können wie wichtige Themen, dass Sie da Minister auflaufen lassen können und danach Seehunde, die aus dem Maul stinken und den Moderator küssen. „Stern-TV“ ist, wie der „Stern“ zu Henri Nannens Zeiten war. Eine Wundertüte. Da kam auch alles drin vor, und die Leute haben das gern gelesen. In dieser Woche hatten wir das Finale der Alters-Serie, eine Geschichte über Videoüberwachung bei Schlecker, Missbrauch in der Kirche, einen Mann, der das Turiner Grabtuch perfekt mit mittelalterlichen Methoden kopiert hat sowie Berliner Jungs, die Break Dance auf Bach tanzen. Da können Sie bei jedem Thema sagen: Geht die Welt unter, wenn das nicht läuft? Nein. Aber es ist eine gute, unterhaltsame, klassische Mischung.

So einfach scheint es ja nicht zu sein, eine Wundertüte zu verkaufen, das merkt Johannes B. Kerner gerade.

Dazu kann ich schlecht was sagen. Wir sind vor 20 Jahren angetreten, das öffentlich-rechtliche Monopol auf die Beschreibung der Zustände in der Gesellschaft aufzubrechen. Aber wir hatten auch den Ehrgeiz, damit am Markt erfolgreich zu sein. Dabei ist „Stern-TV“ am Anfang ziemlich gefloppt. Da war die Heerschar derjenigen, die glaubten, uns genau erklären zu können, woran es liegt, riesig. Bis hin zum Vorstandsmitglied von Bertelsmann, das uns einen Brief schrieb, er habe das zentrale Problem der Sendung erkannt. In Zukunft dürften wir eines nicht mehr tun: weibliche Gäste ohne einen Blumenstrauß verabschieden. Aber es gab früher öfter die Haltung, lass es mal laufen — entweder aus Bequemlichkeit, aus Arroganz, oder weil jemand gewusst hat: Dinge entwickeln sich. Die hektische Ungeduld bestimmt heute das Fernsehen. Einem Neustart von „Stern-TV“ würde kein Senderchef mehr zwei Jahre Bewährungszeit geben. Da werden Programme ja manchmal schon nach zwei Wochen gekillt.

Das heißt, die Leute gucken es auch aus Gewohnheit?

Wir stellen zumindest fest, dass die Sendung für die Leute eine große Bedeutung hat, weil so viele sie regelmäßig schauen. Wir beobachten aber gleichzeitig , dass sie publizistisch kaum mehr wahrgenommen wird. Oft sind wir mit brisanten Themen die ersten auf dem Markt. Wenn Monate später zum Beispiel ein öffentlich-rechtliches Magazin nachzieht, landet das Thema auf einmal in den Zeitungen. Das ist einerseits angenehm, weil wir in Ruhe arbeiten können und nicht dauernd einer reinquatscht. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich ungerecht. „Stern-TV“ hat in zwanzig Jahren noch nie einen Fernsehpreis bekommen. Es gab einmal eine Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis für eine rechtsradikale Familie in drei Generationen, die wir über 15 Jahre begleitet haben. Ich bin deshalb nicht beleidigt, aber seltsam ist es schon. Mit „Stern-TV“ verhält es sich vielleicht so: Es wird dunkel, und Sie kommen nach Hause und machen das Licht an. Da stehen Sie dann auch nicht, starren an die Decke und sagen: Boah! Oder beim Händewaschen geht Ihnen auch nicht durch den Sinn: Donnerwetter, Trinkwasser! Könnt‘ ich mir sogar die Zähne mit putzen! Vielleicht funktioniert auch „Stern-TV“ ein bisschen so.

Das erklärt vielleicht auch, warum Sie nicht für das geprügelt werden, für das andere geprügelt werden.

Das stimmt auch wieder.

Kerner und Lanz sind schnell Symbole geworden für all das, was schwierig ist an dieser Art Boulevard-Fernsehen. Sie sind erstaunlicherweise fast völlig davon verschont worden.

Ja, manchmal sitzen wir hinterher auch da und sagen bei irgendeinem Thema: Hoffentlich hat das keiner gesehen. Am nächsten Tag waren dann aber doch überdurchschnittliche 3,5 Millionen Leute dabei …

… aber zumindest niemand, der dann noch drüber schreibt.

Genau.

Macht Ihnen RTL keinen Druck, öfter Schlagzeilen zu produzieren?

Wenn Sie 20 Jahre lang zuverlässig zwischen 16 und 23 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe produzieren,sind sie wechselseitig doch etwas entspannter. Vor allem haben wir ja schon an vielen Ufern gestanden. Frau Schreinemakers gegen uns, stundenlang, als Raab anfing mit „TV-Total“, Kerner sowieso. Da hat man viele kommen und gehen sehen.Und fast jeden Mittwoch Champions-League, DFB Pokal oder Länderspiele gegen uns. Und trotzdem: Ich behaupte, dass es kein Magazin gibt, das sowohl formal als auch inhaltlich so frei arbeiten kann wie wir. Uns sagt wirklich keiner was. Das ist ein unglaubliches Privileg gerade im Fernsehen, wo es von Controllern, Bedenkenträgern, Marktforschungsgläubigen und CD-Verkäufern nur so wimmelt. „Stern-TV“ hat zum Beispiel regelmäßig Produkttests. Da gibt es wichtige Werbekunden, die negative Ergebnisse nicht lustig finden. Der Sender steht da seit 20 Jahren, in guten wie in schlechten Zeiten, wie eine Eins hinter uns und läßt uns testen und kommentieren was und wie wir das wollen. Dabei sind da zuweilen siebenstellige Budgets in Gefahr. Soviel Rückendeckung können Sie woanders mal suchen.

Kann es sein, dass Sie die Sendung auch aus einer Art Gewohnheit machen? Es ist bestimmt angenehm, da reinzuschlüpfen wie in einen alten Bademantel. Aber haben Sie mit Ihrer Popularität nicht auch Lust, mal wieder richtig was zu reißen, zu überraschen?

Die Frage kommt gerne auch in der Form: Haben Sie nicht noch einen Traum? Wenn ich den habe, werde ich ihn nicht verraten. Ich gebe aber auch zu, dass die Zahl meiner Träume inzwischen überschaubar ist.

Aufs Fernsehen bezogen.

Ja, nur! Vor 25 Jahren wäre es für mich das Größte gewesen, das „heute-journal“ zu moderieren. Die wollten mich ja mal haben.

Das „heute-journal“?

Ich sollte zweiter Mann hinter Ruprecht Eser werden. Da passte ich allerdings proporzmäßig nicht, den Platz bekam dann Siegmund Gottlieb. Die Sendung gefällt mir, aber das zu moderieren ist für mich heute nicht mehr so reizvoll wie damals. Dazu kommt, dass ich Sachen gerne länger mache. Ich war zehn Jahre beim Radio, habe zehn Jahre das „Aktuelle Sportstudio“ gemacht. Ich mache jetzt im elften Jahr „Wer wird Millionär“. Und jetzt im 20. Jahr „Stern-TV“… Dabei habe ich immer gesagt: „Ich will nicht zum Klaus Bednarz von RTL werden“, weil der doch ewig in seinem Pullover „Monitor“ moderiert hat. Bis ich mal nachgeguckt habe, wie lange der das gemacht hat: nur 18 Jahre. Seitdem lasse ich den Bednarz-Vergleich weg.

Schon nach Ihrer Aufzählung liegt doch auf der Hand, dass ein neues Projekt für die nächsten zehn Jahre hermuss.

Wenn ich jetzt mit „Wer wird Millionär“ aufhören würde …

Nein, mit „Stern-TV“ sollen Sie aufhören!

Sie sind wirklich der herzlichste Gratulant, der mir zum 20. Geburtstag der Sendung begegnet ist. Ich nehme das jetzt mit gebührender Abscheu und Empörung zur Kenntnis, und werte es als exotische Einzelmeinung. — Aber erinnern Sie sich an „Wünsch Dir was“? Die haben gesellschaftliche Veränderungsprozesse auf rührend spielerische Weise erspürt und abgebildet. So etwas wäre reizvoll. Aber das scheitert heute oft daran, dass es kaum noch Tabus gibt. Alles was mit Sexualität zu tun hat, mit Reichtum, Armut, Neid und Korruption findet schon in einer teilweise derart grotesken Weise im Tagesprogramm statt, dass da kaum etwas übrig bleibt.

Warum kommt alle paar Tage wieder die Meldung, dass Sie doch noch zur ARD gehen?

Das fragen Sie einfach mal die, die den Knochen dauernd wieder neu ausbuddeln. Ich äußere mich nicht dazu. Wie sich die Dinge damals entwickelt haben, ist bekannt. Mein Eindruck ist, dass es danach auf beiden Seiten Bedauern gab, wie das gelaufen ist.

Das gescheiterte Projekt Ihrer Christiansen-Nachfolge ist natürlich auch ein Ursprung vieler Fragen danach, ob Sie nicht mal was anders machen wollen. Seitdem ist das als unerfüllter Traum dokumentiert.

Ich bin ja noch jung.

Wenn Sie mit „Stern-TV“ aufhören, setzt das auch neue Energie frei.

Das ist schon toll, wie Sie mir eine seit 20 Jahren erfolgreiche Sendung madig zu machen versuchen. Ich möchte aber kein Buch schreiben oder in die Politik gehen. Das können andere besser. Aber demnächst muß ich mich um ein Weingut an der Saar kümmern, dass seit 1805 in Familienbesitz ist und dessen Riesling zum Glück einen Spitzenruf genießt. Wenn ich es nicht übernehme, wird es aus der Familie herausverkauft.Jetzt gehe ich aus Famiientradition sogar in die Landwirtschaft.Das wird noch ein Abenteuer.

Das „Zeit Magazin“ hat Sie im vergangenen Jahr als eine Art Arbeitstier beschrieben, fast wie ein Bergmann, der nie aus dem Stollen kommt.

Seit meinem 20. Lebensjahr stehe ich regelmäßig in Studios. Dadurch, dass ich jede Woche eingetaktet bin, habe ich von der Welt tatsächlich nicht viel gesehen. Und ich kann nicht so leicht sagen, ich möchte jetzt mal die üblichen zwei Jahre Weltreise machen.

Kann es sein, dass Sie andererseits auch eine Art Bequemlichkeit entwickelt haben?

Man kann es Bequemlichkeit nennen, aber vielleicht auch Weitsicht. Sie können natürlich alle Vierteljahre mit einer neuen Idee mit fliegenden Fahnen untergehen. Dazu habe ich aber keine Lust und es wäre auch nicht sehr klug.

In zwei Wochen feiern Sie in zwei großen Shows — die natürlich Ihre Firma produziert — sechzig Jahre ARD. Da sieht man dann auch den jungen, abenteuerlustigen Günther Jauch, der in der legendären Action-Spielshow „Rätselflug“ am Hubschrauber hängt.

Das finde ich schön, dass Sie da nostalgisch dran hängen. Ich treffe auch immer wieder Leute, die schon im fortgeschrittenen Alter sind und sagen: Als Schulkind habe ich Sie im Radio gehört. Da zucke ich dann schon immer zusammen. Aber es ist wirklich so, dass alles seine Zeit hat.

Sie klingen da weniger verklärt als Ihr Publikum.

Doch, das hat mir damals gefallen. Aber es wird davon nichts bleiben.

Na, die Erinnerung.

Ja, aber wenn ich mir heute Loriot ansehe, finde ich den immer noch so witzig wie damals. Das ist bei meinen Sachen nicht so. Es ist tatsächlich Gebrauchsfernsehen: Das ist für den Moment okay. Deshalb stehe ich auch zu „Stern-TV“. Formal sind wir da vielleicht zehn, 15 Jahre zurück, aber es funktioniert, und so gesehen halte ich die Sendung immer noch für absolut zeitgemäß. Und das Schönste ist: Ein paar Millionen — außer Ihnen — sehen das jeden Mittwoch Abend auch so.

Flausch am Sonntag (20)

Falsche Experten mit echten Zitaten?

Dem freien Journalisten W.* wird vorgeworfen, Zitate und Personen in seinen Artikeln erfunden zu haben.

Da ist zum Beispiel Jost Merten, angeblich „Fachanwalt für Familien- und Mietrecht aus Köln“, den W. in einem „Welt Online“-Artikel im vergangenen Juli zitierte, in dem es darum geht, wie Paare mit Kindern angeblich von Vermietern diskriminiert werden. Ein solcher Anwalt ist nicht aufzutreiben. Aber das, was er laut W. sagte, schon. Fast wörtlich steht es in einem Artikel des Mietervereins München, der mindestens fünf Jahre vorher erschienen ist.

Ähnliches gilt für viele der strittigen Experten aus W.s Artikeln:

| Artikel von W. | ältere Artikel von anderen |

| „Welt“, 3.7.2009: | Mieterverein München, 24.6.2004: |

| „Kindern von Mietern stehen natürlich dieselben Rechte zu wie den Mietern selbst“, sagt Jost Merten, Fachanwalt für Familien- und Mietrecht aus Köln. Wenn Kinder in der Wohnung spielen, darf es also auch lauter zugehen. | Und Kindern von Mietern stehen natürlich dieselben Rechte zu wie den Mietern selbst. Das heißt, dass sie selbstverständlich in der Wohnung spielen dürfen und dabei darf es auch lauter zugehen. |

| „Welt“, 3.7.2009: | Rechtsanwalt Mahlstedt / Vermietertelegramm 06.03.2008: |

| „Es geht den Vermieter überhaupt nichts an, ob Kinder geplant sind oder die Partnerin schwanger ist“, sagt Anwalt Merten aus Köln. | Beispielsweise ist es unzulässig zu fragen, ob Kinder geplant sind, ob die Partnerin schwanger ist, … |

| „Welt“, 18.8.2008: | dpa, 21.6.2004: |

| „Der Chef kann das Arbeiten im Urlaub nicht generell verbieten“, erklärt der Arbeitsrechtler Peter Soldner. Und hier liegt das Problem im Detail: „Wenn beispielsweise ein Gärtner in seinem Urlaub eine Anstellung bei einer fremden Gärtnerei sucht, kann ihm der Chef die Erlaubnis dazu verwehren“, erklärt der Fachanwalt für Arbeitsrecht aus Köln. | „Der Chef kann das Arbeiten im Urlaub nicht generell verbieten“, bestätigt [Alexander] Krafft, [Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht in Öhringen]. „Es ist dann möglich, wenn es dem Erholungszweck dient.“ |

| Anders sieht es aus, wenn beispielsweise ein Polizeibeamter im Urlaub auf einem Bauernhof mithelfen will: „Hier ist die geistige, körperliche und seelische Regeneration vom üblichen Job gegeben“, erklärt Soldner. | So hat zum Beispiel ein kaufmännischer Angestellter vor Gericht das Recht zugesprochen bekommen, während des Urlaubs auf einem Bauernhof mitarbeiten zu dürfen, berichtet Helmut Platow, Bereichsleiter des Ressorts Recht bei […] ver.di in Berlin. Denn diese Tätigkeit sei der geistigen, körperlichen und seelischen Regeneration förderlich. |

| „Welt“, 27.8.2007: | „test“, 10.10.2006: |

| Auch wenn also keine Pflicht für Hundebesitzer besteht, raten Verbraucherschützer zur freiwilligen Absicherung: „Ohne Schutz kann ein größerer Schaden für den Besitzer leicht den finanziellen Ruin bedeuten“, erklärt der Berliner Versicherungsanwalt Udo Schmidtke. | Für Pferdehalter ist die Tierhalter-Haftpflichtversicherung freiwillig. Dennoch gilt: Ohne Schutz kann ein größerer Schaden für den Besitzer leicht den finanziellen Ruin bedeuten. Daher sollte sich jeder Pferdebesitzer für die Absicherung entscheiden. |

| „Welt“, 27.7.2009: | „Welt“, 21.7.2008: |

| Hiervor warnen Juristen dennoch: „Die Strafe muss zwar nicht bezahlt werden, aber bei der Wiedereinreise kann es zu Problemen kommen“, warnt Carsten Penkella, Anwalt aus Köln, „In vielen EU-Mitgliedsstaaten werden offene Rechnungen für bis zu fünf Jahre elektronisch erfasst. Bei der Einreise wird neben dem Pass auch das Kennzeichen kontrolliert.“ Wird ein Temposünder so am Grenzübergang gestellt, muss er gleich an Ort und Stelle die Strafe von damals und zusätzlich satte Verzugsgebühren zahlen. | Doch allzu große Sorglosigkeit sollte nicht aufkommen. „Wer seine ausländischen Bußgeldbescheide nicht bezahlt, muss aber bedenken, dass es bei der Wiedereinreise zu Problemen kommen kann“, erklärt Verkehrsrechtsexperte Wilson. „Viele Staaten speichern offene Rechnungen bis zu fünf Jahre. Und so können bei der Einreise neben dem Pass auch offene Bußgelder überprüft werden. Entdecken die Beamten dort offene Posten, muss der Reisende vor Ort seine Schulden bezahlen – plus Verzugsgebühren. |

W. hat auch mir persönlich gegenüber bestritten, Zitate oder Personen erfunden zu haben. Belege für die Herkunft der Experten und Zitate oder eine überzeugende Erklärung ist er bislang schuldig geblieben.

*) Aus juristischen Gründen werde ich den Namen des Beschuldigten nur noch in anonymisierter Form verwenden.

Vorurteil im Schnellgericht (2)

Das „Medium Magazin“ versucht seit dem Wochenende, das zu tun, was die Zeitschrift „Journalist“ unterlassen hat: Die Hintergründe der Vorwürfe gegen den Kollegen W.* genau und gründlich zu recherchieren.

W., der auch zwei Beiträge für BILDblog geschrieben hat, deren Inhalt aber unumstritten ist, hat in Artikeln für „Welt Online“ und „Spiegel Online“ immer wieder einen Rechtsanwalt Carsten Penkella zitiert, den es zumindest unter diesem Namen nicht gibt. Es gibt jedoch Schriftwechsel und eine Art Bekennermail des angeblichen Mannes, in der er behauptet, er habe die Redaktion von „Spiegel Online“ und ihre Recherchemängel bloßstellen wollen, und von einem „kleinen Test“ spricht, für den er sich W. ausgesucht habe. Der Absender dieser Mail ist unbekannt. Die beiden Medienhäuser haben Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Titelmissbrauch und Betrug gestellt, um mithilfe der Staatsanwaltschaft herauszufinden, wer hinter der falschen Identität steckt.

„Spiegel Online“ hat sich im vergangenen Herbst von W. getrennt und auf diese Weise anscheinend auch eine Rüge durch den Presserat verhindert. Ein Leser hatte sich über den falschen Anwalt in einem Artikel beschwert, „Spiegel Online“ ging daraufhin der Sache nach und nahm alle Artikel W.s vom Netz. Ob der Autor, den die Redaktion seit Jahren als verlässlichen Mitarbeiter kenne, die Experten tatsächlich erfunden habe, oder es sich um tragische Zufälle handele, ließ die Redaktion bewusst offen.

Diese Frage ist auch heute nicht geklärt. Es gibt auch diverse weitere Ungereimtheiten in Zusammenhang mit anderen Namen in den Texten. Als Tatsache kann gelten, dass W. mindestens schlampig gearbeitet hat und erhebliche Fehler gemacht hat. Ob er mutwillig Zitate erfunden oder gefälscht hat, was er ausdrücklich bestreitet, ist aber offen. Bislang hat er jedoch auch nicht geforderte Belege für umstrittene Textstellen in seinen Artikeln vorgelegt. Dies soll in den nächsten Tagen endlich geschehen.

Der Fall ist außerordentlich komplex. Viele Fragen sind unbeantwortet. Ich sehe mich zur Zeit aufgrund der mir vorliegenden Informationen nach wie vor nicht in der Lage, ein Urteil in der Sache und über den betroffenen Kollegen zu fällen. Daran hat sich seit gestern nichts geändert.

Aber gerade weil die Faktenlage so unübersichtlich und widersprüchlich ist, habe ich von meiner gestrigen Kritik an der vorverurteilenden, falschen, identifizierenden Berichterstattung auf journalist.de nichts zurückzunehmen.

*) Nachtrag, 1. April. Aus juristischen Gründen habe ich den Namen des Beschuldigten nachträglich anonymisiert, auch in den Kommentaren.

Vorurteil im Schnellgericht

Wer SPUTNIK hört oder auf SPUTNIK.de klickt, kann sich sicher sein, dass alles, was wir erzählen auf Fakten basiert. Mit der journalistischen Sorgfaltspflicht nehmen es aber nicht alle Medien so genau. (SPUTNIK.de)

Die Zeitschrift „Journalist“, die MDR-Jugendwelle „Sputnik“ und der Online-Dienst „Meedia“ erheben schwere Vorwürfe gegen w., einen 25-jährigen Journalisten, der auch für BILDblog arbeitet. Er soll in Artikeln, die er an „Spiegel Online“, „Welt Online“ und den „Südkurier“ verkauft hat, Zitate frei erfunden haben.

W. erwidert auf seiner Homepage:

Ich habe keine Zitate erfunden. Ich habe keine Zitate gefälscht. Aufgrund einer Leserbeschwerde beim Presserat hat sich herausgestellt, dass ein vermeintlicher Anwalt, den ich in mehreren Artikeln zitiert habe, ein Hochstapler war. Das ärgert mich und war ein Fehler von mir – ich hätte den Hintergrund dieser Person genauer prüfen müssen. Ich protestiere aber gegen die vorverurteilende und mich identifizierende Berichterstattung über diesen Fall auf journalist.de und meedia.de. Sie ist einseitig und falsch.

Ich habe W. als zuverlässigen und vertrauenswürdigen Kollegen kennengelernt. Mir fehlen aber bislang die Grundlagen, um die konkreten Vorwürfe gegen ihn abschließend beurteilen zu können. Unabhängig davon halte ich die Art, wie das vermeintlich seriöse Branchenblatt „Journalist“ sowie der Abschreibedienst „Meedia“ in ihrer Berichterstattung mutwillig oder fahrlässig die Existenz eines jungen Journalisten riskieren, für skandalös.

Und fast müsste man die Beteiligten dafür bewundern, mit welcher journalistischen Sorglosigkeit sie anderen journalistische Sorglosigkeit vorwerfen, wenn es nicht so ein trauriges Lehrstück darüber wäre, wie Medien aus dem Nichts den Anschein eines Zeitdruck produzieren, dem sie dann alle Sorgfaltspflichten opfern.

· · ·

Als die Medienzeitschrift „Journalist“, das Verbandsorgan des Deutschen Journalistenverbandes, am Freitagnachmittag die Vorwürfe auf ihrer Internetseite und mit einer Pressemitteilung öffentlich machte, ließ sie keinen Zweifel an der Schuld des Betroffenen, den sie auch namentlich nannte. Schon im Bildtext heißt es unmissverständlich: „Von Welt bis Spiegel Online brachte ein Journalist ausgedachte Experten-Statements unter“, im Text selbst wirft der Autor ihm „Betrug“ vor. W. kommt nicht zu Wort. Der Artikel endet mit dem Satz:

[W.] war trotz mehrerer Anfragen per E-Mail und Telefon für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Zwischen der ersten Anfrage bei W. und der Veröffentlichung lagen gerade einmal 26 Stunden. Das Presseratsverfahren, das die ganze Geschichte auslöste, liegt fast ein halbes Jahr zurück. W. hat nach eigenen Angaben seit November 2009 über den Fall nichts mehr gehört. Aber als der „Journalist“ Monate später das Thema aufgriff, erwartete er von dem Beschuldigten, innerhalb eines Tages zu antworten.

Ohne einen erkennbaren Grund wird aus einer höchstens sehr latent aktuellen Geschichte eine Eilmeldung, die um jeden Preis so schnell wie möglich veröffentlicht werden muss. Und natürlich von anderen Medien, wiederum so schnell wie möglich und wiederum journalistische Pflichten dieser Eile opfernd, weiter verbreitet werden muss.

Der „Journalist“-Autor hatte am Donnerstag Nachmittag erstmals versucht, W. zu erreichen. Der aber hatte gerade Urlaub, war mit seinen Eltern unterwegs und kontrollierte deshalb nach eigenen Angaben weder Anrufe noch E-Mails. Er hatte keinen Grund zur Annahme, dass es einen aktuellen Anlass geben könnte, dessentwegen er unbedingt erreichbar sein müsse.

Am Freitagnachmittag versuchte der „Journalist“-Autor auch über andere Wege, W. zu erreichen. Er fragte BILDblog-Chef Lukas Heinser nach der Nummer, und als der ihm die spontan nicht geben konnte, sagte er sinngemäß: Es eilt ja nicht, es ist ja für ein Monatsmagazin. In einer Mail an W. kündigte er allerdings an, „auf jeden Fall etwas Kleines“ veröffentlichen zu wollen, „möglicherweise heute noch“.

Kurz darauf veröffentlichte der „Journalist“ die Anschuldigungen, ohne mit W. gesprochen zu haben. Der Autor erklärt auf meine Anfrage, „wir hatten den Eindruck, dass Herr [W.] sich nicht mehr äußern wird – egal, wie lange wir noch warten“ und begründet das unter anderem damit, dass W. am Freitagnachmittag seines Wissens im Internet-Netzwerk Xing eingeloggt gewesen sei, also Zugang zu seinen Mails gehabt habe.

Irgendwann berichtete der „Journalist“-Autor offenbar auch im Programm von MDR-„Sputnik“ über die Vorwürfe. Auf der Senderhomepage wird W. zum „Spiegel-Online Redakteur“.

Der Branchendienst „Meedia“ machte aus den Vorwürfen des „Journalist“ noch am selben Tag eine „Top-Story“. Wie bei „Meedia“ üblich wurden die Formulierungen des „Journalist“ fast wörtlich und mit nur geringsten Änderungen übernommen.

Aber „Meedia“-Chef Georg Altrogge hat auch recherchiert. Er hat zwar nicht versucht, W. zu erreichen, aber mir und Lukas Heinser eine eilige Mail geschickt, in der er wissen wollte, ob W., den er [mit dem falschen Vornamen] Stefan nennt, Autor oder Mitarbeiter bei BILDblog ist, und uns wörtlich fragte: „Ziehen aus dem Verdacht Konsequenzen?“

„Meedia“ beließ es nicht bei der Namensnennung, sondern zeigt W. auch groß im Bild. Das Foto hat „Meedia“ kurzerhand und ohne Genehmigung von dessen Homepage genommen.

Auch die Nachrichtenagentur ddp nahm den Fall auf. Sie anonymisierte aber den Beschuldigten, und widersprach in einem entscheidenden Punkt der Darstellung von „Journalist“, „MDR Sputnik“ und „Meedia“: Der Springer-Verlag habe nach eigenen Angaben Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet, nicht gegen W. Auf einen entsprechenden Hinweis von W. hin, der inzwischen die Kontaktversuche und die Berichterstattung auf journalist.de bemerkt hatte, wurde dem Text dort ein Nachtrag mit einer entsprechenden Aussage W.s hinzugefügt.

Ebenfalls noch am selben Abend schrieb W. an „Meedia“, dass die Vorwürfe gegen ihn falsch seien, und forderte den Mediendienst auf, das Foto zu entfernen. Altrogge hielt sein Schreiben für merkwürdig und ignorierte es.

Nachdem sich W. am Freitag beim „Journalist“ über die Berichterstattung beschwert hatte, macht dessen Chefredakteur Matthias Daniel ihm am Samstag ein Angebot, sich in einem Interview mit dem Autor der Geschichte nachträglich zu dem Sachverhalt zu äußern. Das halte er „für die sauberste Lösung“, schrieb er ohne erkennbare Ironie. W. aber machte zur Bedingung, dass zunächst die fehlerhaften Passagen in dem journalist.de-Text korrigiert werden. Weil er nicht mit einer fairen Berichterstattung rechnete, nahm er das Interview-Angebot nicht an und behält sich juristische Schritte gegen den „Journalist“ vor.

· · ·

Ich habe „Meedia“-Chefredakteur Georg Altrogge Freitagnacht per Mail gefragt, ob er vor der Berichterstattung versucht hat, W. zu erreichen und auf welcher Rechtsgrundlage er glaubt, sein Foto zeigen zu dürfen. Erst 19 Stunden später und auf nochmalige Nachfrage bekomme ich eine Antwort, die ich aber nicht zitieren darf. Er sei über die Sache gut genug informiert, um sich ein Urteil erlauben zu können, und kenne beide Seiten.

Das ist ein bisschen erstaunlich, denn noch am Tag zuvor teilte er mir mit, dass er nicht beurteilen könne, was an den Vorwüfen von „Journalist“ und „Sputnik“ dran ist. An dem „Meedia“-Bericht hat jemand in der Zwischenzeit offenbar in großer Hektik Reparaturarbeiten ausgeführt. Hinzugefügt wurde u.a. auch folgender Nachtrag:

Nachtrag, 27. März: Wie aus dem MEEDIA-Artikel hervorgeht, ist dort nicht die Behauptung aufgestellt worden, das [sic!] Springer eine Anzeige gegen Stefan [sic!] [W.] erstattet hätte, sondern lediglich, dass der Verlag Strafanzeige erstattet hat. Auf Wunsch des Autoren hat MEEDIA in einem Nachtrag oben deutlich gemacht, dass die Anzeige (wie offenbar eine weitere der Spiegel-Gruppe) gegen Unbekannt erfolgten.

Bei dem von Stefan [sic!] [W.] genannten „Kölner Rechtsanwalts“ [sic!] handelt es sich um einen aller Wahrscheinlichkeit nicht existenten Anwalt, unter dessen Namensnennung Zitate in mehreren Texten des 25-Jährigen zu verschiedenen Themen enthalten waren. Mit diesem Thema sind derzeit die Staatsanwaltschaften in Berlin und Hamburg befasst, wobei zu klären ist, wer was erfunden hat und ob unter Umständen ein unbekannter Dritter den Autoren [sic!] hinters Licht geführt haben könnte. Wie dem Artikel oben zu entnehmen ist, geht es aber offensichtlich um weitere von [W.] angeführte Experten, deren Existenz ebenfalls strittig ist. Bis zur endgültigen Aufklärung wird also noch einige Zeit vergehen.

Heute vormittag bekam ich folgendes Statement von Altrogge:

Ein Autor, der sich selbst so exponiert zu Fragen der journalistischen Berufsethik äußert, muss es auch hinnehmen, dass über die Methoden und Qualität seiner Artikel ebenso öffentlich diskutiert wird. Nach unserem Kenntnisstand gibt es dabei eine solche Fülle von Ungereimtheiten, dass es abwegig erscheint, dies durch Zufälle oder Pech bei der Recherche zu erklären. Dafür spricht auch, dass mehrere große Medienhäuser wie berichtet nach intensiver Prüfung die Zusammenarbeit mit diesem Autoren beendet und die betroffenen Artikel aus dem Archiv gelöscht haben.

Ich habe auch den „Journalist“-Chefredakteur Mathias Daniel gefragt, warum er die die Vorwürfe veröffentlicht hat, ohne eine Stellungnahme des Betroffenen abzuwarten, ob die Sache eine besondere Dringlichkeit hatte, die es nicht erlaubt hätte, eine Antwort von W. abzuwarten, und ob er es für gerechtfertigt hält, den Namen des 25-jährigen Studenten zu veröffentlichen und per Pressemitteilung zu verbreiten und damit seinen beruflichen Ruin zu riskieren. Daniel antwortete:

Bei [W.] handelt es sich eben nicht um einen 25-jährigen Berufsanfänger, sondern um einen bereits etablierten Journalisten, der nach Aussage mehrere Medien Zitate erdichtet hat. Nachweislich gibt es den mehrfach zitierten Experten nicht.

Nicht wir haben behauptet, dass gegen [W.] eine Strafanzeige gestellt wurde; das hat Welt Online getan.

Wir haben selbst keine Vorwürfe erhoben, sondern über bestehende Vorwürfe berichtet.

Den Namen haben wir genannt, weil ein Journalist qua seines Berufes in der Öffentlichkeit steht und agiert. Was er publiziert, ist stets öffentlich und nicht privat. Wenn ihm vorgeworfen wird, zu lügen oder Dinge zu erfinden, ist das von Bedeutung für die Öffentlichkeit, jedenfalls in unserer Branche. Wir haben aber in der Tat länger darüber diskutiert, ob die Namensnennung klug ist. Letztlich stehen aber die Vorwürfe seine öffentliche Funktion betreffend im Raum, und nachdem wir mit allen Beteiligten gesprochen haben (und davon ausgehen mussten, dass [W.] nicht mit uns reden will), haben wir uns entschlossen, den Namen zu nennen.

Dass der „Journalist“ selbst keine Vorwürfe erhoben hat, ist natürlich falsch. Und bei der Frage der Namensnennung geht es nicht nur darum, was „klug“ ist, sondern auch, was journalistisch und juristisch erlaubt ist.

Immerhin wurde auf meine Nachfrage unauffällig die Bildzeile geändert. Statt „Von Welt bis Spiegel Online brachte ein Journalist ausgedachte Experten-Statements unter“ steht da nun plötzlich: „Falsche Zitate in Spiegel Online, Welt Online und Südkurier?“ Ob das bedeutet, dass die Leute vom „Journalist“ mit einem Mal auch nicht mehr der Meinung sind, dass der Sachverhalt „ziemlich klar ist, bloß Autor äußert sich nicht“, wie sie gestern noch twitterten, weiß ich nicht.

· · ·

Da sind also gestandene Journalisten und Chefredakteure von Medienmagazinen. Sie glauben genau zu wissen, was passiert ist, müssen es aber kurz darauf zurücknehmen. Sie schaffen es nicht, den Verdacht anderer so zu zitieren, dass sie ihn sich nicht zu eigen machen. Sie verzichten auf elementarste Grundregeln von Fairness, Recherche und Journalismus. Ihre Artikel sind hastig zusammen geschludert und strotzen teilweise vor Fehlern. Sie glauben, in größter Eile eine Monate alte Geschichte berichten zu müssen. Und sie sind überzeugt, mal eben die Glaubwürdigkeit, die Existenz eines 25-jährigen Journalistikstudenten zerstören zu dürfen, weil der sauberer hätte arbeiten müssen?

*) Nachtrag, 1. April. Aus juristischen Gründen habe ich den Namen des Beschuldigten nachträglich anonymisiert, auch in den Kommentaren.

Elisabeth Noelle-Neumann, brontal

Die ernsthaften Nachrufe auf Elisabeth Noelle-Neumann stehen anderswo, aber ich habe mich gestern wieder an das mit Sicherheit erstaunlichste Interview erinnert, das sie in ihrem Leben gegeben hat. Erkan & Stefan hatten 2002 für ihre Pro-Sieben-Sendung „Headnut.TV“ dem britischen Komiker Ali G. nachgeeifert und Gespräche mit Experten geführt, denen anzusehen war, dass sie bis zuletzt nie sicher waren, ob es sich um einen Witz handelte oder um die verstörende Art junger Menschen aus irgendeiner Subkultur, heutzutage miteinander zu kommunizieren. Sie fragten den Kunsthistoriker: „Koksen – hilft das beim Malen?“ und den Astrophysiker aus der DDR: „Warum heißt der Mond Trabant? Man könnte ihn ja auch BMW nennen!“

Mit der damals 85-jährigen Professorin sprach der damals 22-jährige Erkan über Meinungsforschung — und sie schlug sich in dieser kaum zu gewinnenden Situation bewundernswert wacker:

Erkan: Jo, jetzt wird’s kompliziert. Paßt du auf! Beispiel: Isch weiß ganz genau, daß die Juleila auf mich stehen tut. Aber was sie sonst für Meinung hat … keine Ahnung. Steht sie mehr auf tiefergelegte BMW? Und auf kraß aufgebaute goldene 500er S-Klasse, ja? Keiner weiß, was unterm Brain, unter dem Kopftuch von der Juleila abgehen tut. Außer der Frau Doktor Professor Noelle-Neumann, weil sie ist kraß Meinungsforscherin, und sie kennt jede krasse Meinung. Stimmt’s, Frau Dr. Noelle-Neumann. Kraß willkommen! Erste Frage: Was ist Ihre Meinung?

Noelle-Neumann: (Zögert lange.) Wenn ich so allgemein gefragt werde, da bin ich schon stolz darauf, überhaupt eine Meinung zu haben.

Cool. Wie funktioniert das mit der Meinungsforschung überhaupt?

Wir interessieren uns nicht für die einzelnen Menschen. Wir interessieren uns für den sogenannten repräsentativen Querschnitt.

O.k., dann machen wir Querschnitt. Wir machen 19 Jahre alt, blond, gut gebaut, Single.

Das ist kein Querschnitt. Querschnitt heißt, eine Gruppe von Personen, zum Beispiel tausend, die genau so zusammengesetzt sind wie die ganze Bevölkerung.

O.k.: Tausend 19jährige Blondinen, Rothaarige, Schwarzhaarige, gut gebaut, Single.

Wo finden Sie denn das? Da muß man ja lange nach suchen, nach so einem Idealmuster von Frau.

Tja, willkommen im Club! – Wie wollen Sie das verändern, daß die Leute, die Sie befragen tun, daß die lügen tun?

Das Herrliche ist: Lügen ist so anstrengend. Lügen Sie mal! Probieren Sie das mal.

Isch kann das ganz gut. Isch schwöre! Weil, Wahrheit sagen ist ja voll langweilig. Lügen ist viel cooler.

Ich muß sagen, viel, viel langweiliger ist es, sich irgendwas ausdenken zu müssen für nichts und wieder nichts.

Isch lüg‘ schon, wenn ich ein Bunny ins Bett kriegen will. Dann lüg‘ isch sie halt voll, daß sie voll süß ist, voll sexuell und so, und dann funktioniert das.

Vielleicht wechseln wir das Thema?

O.k. Es gibt ja auch Meinungsforscher, die foltern tun, ja? Verfälscht das die Meinung?

Was tun diese … Meinungsforscher?

Foltern. Damit die Leute, wenn die sagen, isch will nicht reden oder so. Wenn sie sich weigern, was zu verraten.

Dann sollten sie einen anderen Beruf ergreifen und nicht Meinungsforscher sein.

Vielleicht macht’s ja Spaß.

Nein.

Fragen Sie mich mal was!

Glauben Sie, daß es mehr dankbare oder undankbare Menschen gibt?

Coole Frage … (überlegt): Ja.

Was denn – mehr dankbare oder mehr undankbare?

Ach so, ist ’ne Entweder-Oder-Frage, oder? Isch glaube, es gibt mehr dankbare Menschen.

Also der allgemeine Querschnitt sagt, es gibt mehr dankbare Menschen.

Cool. Sehen Sie, ich hab‘ gelogen, isch glaub‘ nämlich, daß mehr undankbar sind.

Ja also.

Das haben Sie also gewußt.

Ich möchte sagen, lügen Sie ruhig noch ein bißchen mehr.

Wieviele Meinungen gibt es so ungefähr?

Meinen Sie zu einem Thema?

Mehr so generell, wieviele Meinungen es gibt.

Da könnten Sie mich genauso fragen: Wieviel Fliegen gibt’s denn in der Welt?

Tja, die Stubenfliege, dann gibt es noch die Mistfliege, die Eintagsfliege … also mir fallen jetzt drei Stück ein. – Wenn jetzt einer die brontal falsche Meinung hat, was machen Sie mit dem?

Also jetzt nehmen Sie mal an, der ist vielleicht ein Anhänger von Wowereit…

Das ist der Rapper, oder?

Was?

Wowereit.

Wowereit?

Der Rapper?

Bitte?

Der Rapper? Der Rapper: N-tss-n-tss-n-tss. Wowereit. Der DJ. Rapper.

Also das ist offenbar zu kompliziert.

Cool.

Was ist das Gegenteil von cool?

Schwul.

Naaa. Kann nicht sein.

Doch, man sagt ja: Der hat eine coole Karre, einen coolen Style, und der hat einen schwulen Style.

Aha. Da sehen Sie mal: Wie gut, wenn ich frage und nicht Sie.

Isch würde jetzt gerne aufhören, wie ist Ihre Meinung dazu?

Nichts lieber als das.

[Mit Dank an Murmel Clausen für den Screenshot!]