Es ist immer wieder ein Kulturschock, wenn im RTL-Programm „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ an das Magazin von Spiegel-TV stößt. Auf der einen Seite diese läppische Sendung mit ihren albernen Witzen und schlechten Kalauern, die fast nur von Häme lebt. Und auf der anderen Seite das Dschungelcamp.

Dabei haben sich die Spiegel-TV-Leute viel Mühe gegeben in den vergangenen beiden Wochen, von der Aufmerksamkeit für die Dschungelshow zu profitieren. Sie haben einen Bericht gemacht über Rainer Langhans und einen über „Promis in der Schuldenfalle“. Sie haben berichtet über den „Dschungel unter deutschen Dächern“, über „Neues aus der Ekel-Forschung“ und, natürlich, über Hitler. Hitler war nämlich, genau wie Sarah Dingens im Camp, Vegetarier! „Die vegetarische Fangemeinde lässt es gern unter den Tisch fallen, doch es ist wahr: Adolf Hitler aß zu Lebzeiten kaum Fleisch.“

Und nun das Finale. Keine Werbepause, kein Sponsor, unmittelbar nach der letzten Szene aus dem australischen Dschungel wird die Temperatur auf Frösteln heruntergedreht:

Maria Gresz steht da und sagt:

„Jetzt ist es also soweit: Des Deutschen liebstes Hassobjekt ist am Ende und seine Hauptdarsteller irgendwie auch. Ab morgen können wir nur hoffen, dass im Kanzlercamp wieder die Post abgeht. Dass Angela mit Guido rumknutscht. Dass Claudia rot sieht und ausplaudert, dass die Regierungsarbeit nur Show ist und dass die Abgeordneten nur mitspielen, weil sie dafür Geld vom Privaternsehen bekommne. Ich weiß, das wird nicht passieren. Wär aber lustig. Derartige Unterhaltung gibt es eben nur im Dschungel. Dort wo die Zivilisation freiwillig ihre Hüllen fallen ließ und damit Millionen Zuschauer zu glücklichen Voyeuren machte.“

In zwei Wochen im Dschungel wird den Kandidaten, den Tieren und der Menschenwürde nicht so viel Gewalt angetan wie der deutschen Sprache in einer einzigen Spiegel-TV-Anmoderation. Wer danach nicht sofort abschaltet, steckt sofort knietief in einem Metaphernschlammbad, gefüllt mit gammeligen Teekesselchen. „Die vermeintliche Machtausübung“ der abstimmenden Zuschauer, sagt der Sprecher, „sorgt für besonderes Kribbeln – auch am Körper des Altkommunarden Rainer Langhans.“ Das Bild dazu:

Später heißt es: „Ehemalige Camp-Bewohner können ein Lied davon singen“ – bitte schön: Werner Böhm tut es.

Spiegel-TV-Leute leiden unter einer schlimmen Synonymzwangsstörung. Über Rainer Langhans darf nicht berichtet werden, ohne ihn mindestens einmal den „Apo-Opa“ zu nennen. Mit der Alternative „Gleichmut-Guru“ gibt es später noch Alliterations-Bonuspunkte. Und überhaupt, was ist der Dschungel? „Das Guantanamo der Z-Prominenz.“

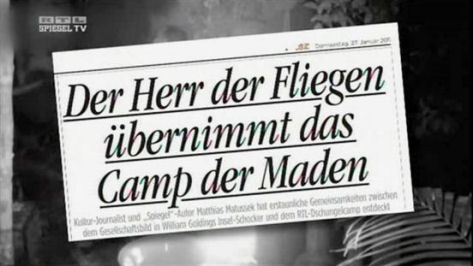

Auf den ersten Blick ungewöhnlich ist es, dass Spiegel-TV ausgerechnet das Berliner Rumpelblatt „B.Z.“ als Beleg dafür zeigt, dass „das deutsche Feuilleton – ganz im Geiste Brechts – eine reflektorische Metaebene beim Miteinander von Mensch und Made“ entdeckt habe. Vermutlich bringt aber der Autor des entsprechenden Beitrags selbst die fehlende behauptete Fallhöhe mit:

Ross Antony, der die Show vor drei Jahren gewann und dabei auf sympathisch-schockierend-lustige Weise seine eigenen Phobien überwand, wird im Spiegel-TV-Deutsch zum „bekennenden Homosexuellen“, der „etwas Gutes für seine Community tun wollte“.

Und fast jeder Satz trieft von Herablassung. Es ist Sich-Ekel-Fernsehen bis hin zur Anmaßung, den Teilnehmern pauschal „verunglückte Lebensentwürfe“ zu unterstellen. Dann ist der Dschungelbeitrag vorbei (oder wie Spiegel-TV sagen würde: am Ende), und die Moderatorin leitet wie folgt zum nächsten Thema über:

„Es soll in dieser Welt noch Menschen geben, die weniger scharf auf Kameras sind. Waffenhändler zum Beispiel.“

Den Beitrag auf spiegel.de ansehen

Sprecherin: Janine ist noch neu hier im „Teeny-Land“. Das Geschäft mit der bezahlten Liebe kennt die 20-jährige allerdings schon aus dem Effeff. Bis zu zehn Kunden erfüllt sich Tag für Tag fast alle Wünsche.

Sprecherin: Janine ist noch neu hier im „Teeny-Land“. Das Geschäft mit der bezahlten Liebe kennt die 20-jährige allerdings schon aus dem Effeff. Bis zu zehn Kunden erfüllt sich Tag für Tag fast alle Wünsche.  Kaspar: Hier finden unsere klassischen Rollenspiele statt. Das bedeutet, Lehrer-Schüler-Geschichten, hauptsächlich. (…) Teilweise auch richtige Unterrichtsstunden.

Kaspar: Hier finden unsere klassischen Rollenspiele statt. Das bedeutet, Lehrer-Schüler-Geschichten, hauptsächlich. (…) Teilweise auch richtige Unterrichtsstunden.  Kaspar: Ein Mädchen, das bei uns anfängt, ist in der Regel auch wirkliche Anfängerin. Ganz einfach aufgrund des Alters ist das meistens gar nicht anders möglich. Es gibt viele Mädchen, die warten gerade auf den Tag, wo sie 18 werden, um dann hier beruflich, ich sag’s jetzt einfach mal, Karriere zu machen. Wir sind im Endeffekt nichts anderes als ein anderer Betrieb auch. Es geht auch tatsächlich um viel Geld, das kann man offen so sagen, besonders für die Mädels.

Kaspar: Ein Mädchen, das bei uns anfängt, ist in der Regel auch wirkliche Anfängerin. Ganz einfach aufgrund des Alters ist das meistens gar nicht anders möglich. Es gibt viele Mädchen, die warten gerade auf den Tag, wo sie 18 werden, um dann hier beruflich, ich sag’s jetzt einfach mal, Karriere zu machen. Wir sind im Endeffekt nichts anderes als ein anderer Betrieb auch. Es geht auch tatsächlich um viel Geld, das kann man offen so sagen, besonders für die Mädels.