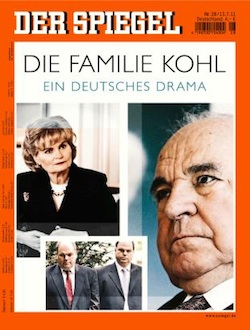

Heute spielen wir: „Rate das Magazin!“ Die Regeln sind einfach: Ich zeige Ihnen eine Handvoll Stellen aus Zeitschriftenartikeln, und Sie müssen sagen, ob sie aus der „Bunten“ oder aus dem „Spiegel“ sind. Heute dreht sich alles um das Familienleben von Helmut Kohl. Und los:

Drinnen spielen die Musiker der rheinland-pfälzischen Staatsphilharmonie Bach. Durch die Kirchenfenster bricht goldenes Licht. Dann betritt Walter Kohl die Kanzel; er erinnert an den Tod der Mutter, ihr langes Leiden. Er lobt die Arbeit ihrer Stiftung, die Bedeutung des ehrenamtlichen Einsatzes für Hirnverletzte. Seine Stimme klingt kupfern wie die Kirchenglocken.

Die Bedingungen, die ihm seine Söhne für eine Aussöhnung stellen, sind kaum zu erfüllen. Sie verlangen, dass er die neue Frau an seiner Seite in die Schranken weist, aber das ist eine Forderung, der er nur um den Preis einer Trennung nachkommen könnte. Seine Frau wiederum ist empört über die ständigen Anfeindungen durch die Söhne, die sie nie als zweite Lebensgefährtin akzeptieren konnten. Sie erwartet, dass ihr Mann im Familienstreit auch öffentlich für sie Position bezieht und den Angriffen entgegentritt. Es ist eine völlig verfahrene Situation.

Vor drei Wochen sah es kurzzeitig so aus, als ob zumindest eine vorsichtige Annäherung gelingen könnte. Erst kam Sohn Peter in Oggersheim vorbei, dann meldete sich Walter am Telefon. Jahre hatten die beiden nicht mehr miteinander gesprochen.

„Hallo Papa, hier ist Walter“, waren die ersten Worte nach der Zeit der Stille. Es sei eine spontane Geste gewesen, so berichtete der Sohn später, er habe in seinem Arbeitszimmer gesessen und auf das Bild seines Vaters gesehen. Man habe länger miteinander geredet. Der Vater sei „allein zu Hause“ gewesen, er habe sich über den Anruf aufrichtig gefreut.

Aus dem Umfeld des Altkanzlers hieß es später immer, [Kohl und Maike Richter] seien sich erst nach dem Selbstmord nähergekommen. Aber auch die Söhne kennen natürlich die Gerüchte, dass die Affäre vor dem Tod der Mutter begonnen habe. 1994 hatte Maike Richter im Kanzleramt als Referentin angefangen. Mitarbeiter erinnern sich, dass die junge Frau schon bald erstaunlich oft in der Reise-Entourage des Kanzlers auftauchte.

Auf einem Foto, das kurz nach der offiziellen Einführung als Lebensgefährtin die Runde machte, trug sie einen Hosenanzug aus dem Kleiderschrank der verstorbenen Ehefrau Hannelore.

Es gibt viele Geschichten, wie Maike Richter sich des Hofstaats entledigte. Es sind sehr hässliche dabei. In einer Geschichte ist davon die Rede, dass der verlässliche Ecki Seeber, der den Kanzler fünf Millionen Kilometer durchs Land kutschierte, eines Tages die Schlüssel zu Haus und Wagen abgeben musste, einfach so, als wäre er ein ganz normaler Bediensteter gewesen.

Es ist schwer zu sagen, was an solchen Geschichten stimmt und was nicht, aber es fällt auf, dass sie immer von Leuten erzählt werden, die bis heute nicht verwinden konnten, dass sie keinen Zugang mehr zu dem Mann haben, der so lange Zentrum ihres Lebens war.

Natürlich sei es für viele schmerzhaft, dass sie nicht mehr vorgelassen würden, sagt ein guter Bekannter der Kohls, aber irgendwann komme ein Punkt, wo eine Ehefrau ihren Platz behaupten müsse, wenn sie nicht untergehen wolle. Aus einem vertrauten Umgang erwachsen Ansprüche. Wenn Seeber den Altkanzler zu einer Ausfahrt abholte, musste Maike Richter wie selbstverständlich auf dem Rücksitz Platz nehmen. Am Ende habe sie sogar mit den dienstbaren Geistern darum ringen müssen, wer dem Kanzler den Nachtmantel herauslegen dürfe, berichtet der Bekannte.

Bis heute sorgt sie rund um die Uhr für ihren Mann, unterstützt von Ordensschwestern, die diskret bei der Krankenpflege helfen. Kohl selber hat später gesagt, er verdanke seiner zweiten Frau das Leben. Aber nun führt auch kein Weg mehr an ihr vorbei. Wenn sie im Haus ist, und das ist meist der Fall, geht sie ans Telefon. Briefe und Anfragen wandern zunächst über Maike Richters Schreibtisch, im Berliner Büro sitzt jetzt eine Bekannte aus gemeinsamen Bonner Tagen.

Der Altkanzler hat nach wie vor regelmäßig Besuch, so ist es nicht. Der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer war neulich für eine Stunde da, auch Jürgen Rüttgers und Stefan Mappus haben sich in den vergangenen Monaten beim Altkanzler eingestellt. Meist gibt es Kaffee und Kuchen, wenn es später wird auch deftige Hausmannskost, wie Kohl sie immer geliebt hat, dazu ein Glas Wein für den Hausherrn.

Und hier die richtige Lösung:

Nun wäre es falsch, den Eindruck zu erwecken, der „Spiegel“ würde sich in seiner aktuellen Titelgeschichte „Die Familie Kohl — Ein deutsches Drama“ (aus der sämtliche Zitate oben stammen) auf einer Länge von fast 34.000 Zeichen nur damit befassen, wer dem Altkanzler den Nachtmantel rauslegt und was für Leute ihn „diskret“ pflegen. Der Artikel erzählt auch nach, was schon in der ARD-Dokumentation „Liebe an der Macht“ vor eineinhalb Jahren zu sehen war, die der WDR vorvergangenen Dienstag noch einmal wiederholt hat, bringt noch einmal einen teils wortgleichen Remix von Jan Fleischauers Besprechung der neuen Hannelore-Kohl-Biographie im „Spiegel“ vor vier Wochen, rekapituliert, was überall sonst in den vergangenen Monaten über das zerrüttete Verhältnis des Altkanzlers zu seinen Söhnen zu lesen war, und versucht sich als Aphoristiker: „Die Politik ist ein gefräßiges Tier, es verschlingt die Zeit eines Menschen, der sein Glück in ihr sucht.“

Nun wäre es falsch, den Eindruck zu erwecken, der „Spiegel“ würde sich in seiner aktuellen Titelgeschichte „Die Familie Kohl — Ein deutsches Drama“ (aus der sämtliche Zitate oben stammen) auf einer Länge von fast 34.000 Zeichen nur damit befassen, wer dem Altkanzler den Nachtmantel rauslegt und was für Leute ihn „diskret“ pflegen. Der Artikel erzählt auch nach, was schon in der ARD-Dokumentation „Liebe an der Macht“ vor eineinhalb Jahren zu sehen war, die der WDR vorvergangenen Dienstag noch einmal wiederholt hat, bringt noch einmal einen teils wortgleichen Remix von Jan Fleischauers Besprechung der neuen Hannelore-Kohl-Biographie im „Spiegel“ vor vier Wochen, rekapituliert, was überall sonst in den vergangenen Monaten über das zerrüttete Verhältnis des Altkanzlers zu seinen Söhnen zu lesen war, und versucht sich als Aphoristiker: „Die Politik ist ein gefräßiges Tier, es verschlingt die Zeit eines Menschen, der sein Glück in ihr sucht.“

Vieles davon könnte man natürlich als trivial bezeichnen, muss es aber nicht tun, weil der „Spiegel“ das selbst übernimmt, wenn er schreibt:

Die Privatfehde mit den eigenen Kindern setzt [Helmut Kohls] Lebenswerk jetzt einer Trivialisierung aus, gegen die er nicht mehr anreden oder anschreiben kann.

Ob der Wortteil „Privat-“ vor „-fehde“ an dieser Stelle ironisch oder gar selbstironisch gemeint ist, kann ich nicht sagen. Schon im Vorspann aber schreibt der „Spiegel“:

Das Bild des Staatsmanns Helmut Kohl droht vom privaten Drama überlagert zu werden.

Man muss sich das Wort „drohen“ hier in dem Sinne vorstellen, dass ein Jugendlicher auf einer morschen Brücke wild auf- und abspringt und dabei ruft: „Die droht einzustürzen!“

Das zumindest unterschwellig noch vorhandene Unwohlsein des „Spiegels“, wenn er wieder einmal zur „Bunten“ wird, kann man auch hier wieder aus den Wichtigkeitsbeteuerungsübertreibungen ablesen:

So einem Familiendrama hat die Republik noch nicht beigewohnt. Es ist ein zu Herzen gehender Stoff, der in diesen Wochen öffentlich aufgeführt wird, geeignet für einen großen Film, nur dass sich dieses Drama nicht auf der Leinwand entfaltet, sondern in einer der prominentesten Familien des Landes. Es geht um unerfüllte Liebe, das Versagen als Vater, die ganz normale Schludrigkeit und Schuftigkeit in einer Ehe, die am Ende in die Katastrophe münden. Diese Tragödie spielt im wirklichen Leben, wo normalerweise die Vorhänge fest verschlossen sind, und trotzdem können alle zusehen, als säßen sie im Kino.

Die fest verschlossenen Vorhänge müsste mir mal jemand zeigen, aber gut. Der „Spiegel“-Artikel endet so:

So lange Helmut Kohl noch am Leben ist, geht es nur um verletzte Gefühle, nach seinem Tod wird der Kampf um das Vermächtnis beginnen.

Der materielle Nachlass ist eher bescheiden. (…) Wirklich bedeutend ist das intellektuelle Erbe, die Notizen, Tagebücher, Briefe und Protokolle, die im Keller seines Hauses in Oggersheim liegen. Wer über dieses Material verfügt, der hat auch die Deutungsmacht über die Jahre im Amt und damit das Vermächtnis des Mannes, der wie nur wenige Nachkriegsdeutschland geprägt hat. Wenn es so weit ist, berührt der Streit nicht mehr nur die Geschichte der Familie Kohl, sondern auch endgültig die der Republik.

Wirklich? Wer die Notizen erbt, aus denen der Altkanzler selbst eine bislang schon zweieinhalbtausend Seiten umfassende Autobiographie gemacht hat, bekommt damit die „Deutungsmacht“ über Kohls Zeit als Bundeskanzler und kann die Gechichte [sic] der Bundesrepublik (um)schreiben? Das scheint mir eine steile These. Oder, natürlich, schon die prophylaktische Legitimation der nächsten „Spiegel“-Titelgeschichte über Nachtmäntel und Hausmannskost.