Wenn sich die Redaktion der „taz“ morgen Vormittag zu ihrer Montagskonferenz trifft, steht ein besonderes Thema auf der Tagesordnung: Sie soll über einen Artikel diskutieren, der den Grünen vorwirft, dass Pädophilie in ihrer Ideologie angelegt war. Der Text wäre gestern im Blatt erschienen, wenn Chefredakteurin Ines Pohl das nicht verhindert hätte. Der Vorwurf der „Zensur“ steht im Raum — und die Frage, ob die „taz“ sich aus wahltaktischen Gründen Angriffe auf die Grünen verkneift.

Das Ressort der Wochenendbeilage „Sonntaz“ hatte den Artikel bei Christian Füller bestellt. Füller ist in der „taz“ für Bildung zuständig und hat sich in den vergangenen Jahren mit Recherchen und Veröffentlichungen über Kindesmissbrauch profiliert.

Mit großer Wut arbeitet er sich jetzt an den Grünen und ihrem Milieu ab, in dem Päderasten in den 70er und 80er Jahren Verbündete fanden. Den Grünen von heute wirft er vor, die Opfer immer noch zu verraten.

Er schreibt:

Empathie gibt es bei den Grünen nur für die Opfer der anderen. Als die Bundesregierung 2010 einen Runden Tisch einrichtete, gehörte Fraktionschefin Renate Künast zu denen, die am lautesten Aufklärung forderten — von der katholischen Kirche. Jürgen Trittin weicht noch in seinem jüngsten Interview in der „Welt“ jedem Vergleich mit der Kirche aus. Das ist insofern richtig, als die katholische Kirche anders aufklärt als die Grünen — besser und gründlicher.

Denn anders als Erzbischof Zollitsch weigert sich der grüne Bischof Trittin im Interview mit der Welt standhaft, eine Anlaufstelle für Opfer grüner Täter einzurichten. Darum schert sich bei den Grünen niemand, mehr noch, man macht sich lustig.

(…)

Pädophilie aber war keine Nebensache bei den Grünen, sondern in der Ideologie angelegt. „Selbstbestimmte Sexualität und Kritik an der patriarchalischen Gesellschaft waren unsere Themen damals“, sagen jene Grünen, die 1968 gegen die verkapselte Post-NS-Gesellschaft kämpften. Das begann bei der Erziehung. Die Kinderladenbewe- gung gehört sozusagen zum Markenkern der studentischen Linken und der daraus entstehenden Grünen. Die sexuelle Befreiung, auch die der kindlichen Sexualität, war das wichtigste Mittel der gesellschaftlichen Entrepressierung — und spielte Pädos und deren Mitläufern in die Hände.

(…)

Die Grünen befinden sich inmitten ihrer moralischen und programmatischen Kernschmelze. Nur dass es kein krachender Super-GAU ist, sondern eine kalte, fortschreitende Implosion.

Zu lesen bekamen die Grünen diese Abrechnung nicht: Ines Pohl verhinderte es. Sie wies die Ressortleitung an, den Artikel aus der Wochenendausgabe zu entfernen. Er strotze vor falschen Tatsachenbehauptungen und habe keinen aktuellen Kontext.

Der zweite Punkt lässt sich angesichts der Debatte, die in der vergangenen Woche geführt wurde, schwer nachvollziehen. Aber Pohl blieb auch Belege für die falschen Tatsachenbehauptungen schuldig. „taz“-Justiziar Peter Scheibe hatte den Text freigegeben.

In der Konferenz am Freitag nannte Pohls Stellvertreter Reiner Metzger dann einen anderen Grund, warum Füllers Text nicht erscheinen durfte. Die Öffentlichkeit verfolge sehr genau, wie gerade die „taz“ mit der Pädophilie-Geschichte der Grünen umgehe. Metzger wurde so verstanden, dass man sich wenige Wochen vor der Wahl einen solchen Angriff auf die Partei nicht erlauben könne.

Die „taz“ als eine Art grünes Gegenstück zum „Bayernkurier“ der CSU? Die „taz“ vom vergangenen Dienstag lässt diesen Vorwurf nicht mehr ganz so abwegig erscheinen. Ganz im Stil eines Ronald Pofalla erklärte sie auf ihrer Titelseite die Diskussion um die pädophilen Verstrickungen der Partei in ihren Anfangsjahren für erledigt. „Aufgeklärt!“ jubelte die „taz“ in den Farben und mit dem Logo der Grünen:

Als Daniel Cohn-Bendit im Frühjahr den Theodor-Heuss-Preis entgegen nahm, sagte er über die „taz“: „Das ist unsere Zeitung.“ Christian Füller hat den Verdacht, dass das in der „taz“ umgekehrt ähnlich gesehen wird.

Mehrere Tage vor der Preisverleihung hatte er einen Artikel über die zweifelhafte Rolle Cohn-Bendits geschrieben. Der habe dazu geführt, dass er in der Redaktion ausgegrenzt wurde. Einflussreiche Kollegen hätten ihm die freundschaftliche Verbundenheit aufgekündigt.

Eine geplante Debatte im Blatt nach der Heuss-Preisverleihung habe Ines Pohl nach einem Gespräch mit Cohn-Bendit untersagt. Füller twitterte damals:

Es ist erste Aufgabe von Chefredakteuren, dass Journalisten recherchieren/schreiben können + gedruckt werden. nicht: das zu verhindern.

Die „taz“ habe über die Pädo-Debatte um die Gründungsjahre der Grünen dann von sich aus nicht mehr berichtet, sagt Füller, sondern nur, wenn über die Agenturen Meldungen von außen kam. Oder nachdem der „Spiegel“ groß aus dem „Grünen Gedächtnis“ zitiert hatte, dem Archiv der Partei, das Füller zuvor schon ausgewertet hatte. Füller veröffentlichte seine Texte zum Thema stattdessen in der „FAS“.

Bis die „Sonntaz“ vergangene Woche ihn bat, ein zugespitztes Essay zu schreiben, das dann von Pohl verhindert wurde. „So etwas aus der ‚taz‘ per Ukas herauszuholen, weil einem die These nicht passt, und das ganze mit angeblich falschen Tatsachenbehauptungen zu begründen, das ist Zensur“, sagt Füller. „Und so was geht in der ‚taz‘ nicht.“

Er steht damit nicht allein und findet Unterstützung auch von Leuten, die seinen Text indiskutabel finden.

Und so wird es in der Konferenz morgen wohl nicht nur um seinen Artikel und dessen Qualität oder Haltlosigkeit gehen. Nicht nur um die Frage, ob die „taz“ einen solch heftigen Debattenbeitrag aushalten muss. Und ob sie nicht überhaupt der Ort sein müsste, an dem die Debatte über die vermeintlichen oder tatsächlichen Lebenslügen der Grünen und ihres Milieus, das nicht zuletzt auch das Milieu der „taz“ ist, öffentlich und schonungslos geführt wird.

Es wird auch, ganz unabhängig vom konkreten Fall, darum gehen, ob die Chefredakteurin Ines Pohl das Recht hat, missliebige Artikel einfach zu verhindern, wie sie es offenbar häufiger tut (aber leider manchmal gerade dann nicht, wenn es nötig wäre).

Ines Pohl wollte sich vor der morgigen Konferenz nicht äußern.

Nachtrag, 19. August, 22:30 Uhr. Die „taz“ hat heute Vormittag eine halbe Stunde über die Sache kontrovers und teils lautstark diskutiert. Ines Pohl hatte ihre Vorwürfe gegen Füllers Text neu sortiert und sprach nun nicht mehr von falschen Tatsachenbehauptungen, sondern falschen Kausalzusammenhängen. Vor allem empörte sie sich — wie andere auch — darüber, dass der Streit öffentlich gemacht worden war. Ein greifbares Ergebnis brachte die Konferenz nicht. Der Redaktionsausschuss soll sich mit dem Thema und der Frage beschäftigen, unter welchen Voraussetzungen die Chefredaktion in solcher Weise in die Entscheidungen der Ressorts eingreifen darf.

Nachtrag, 20. August, 22:30 Uhr. Christian Füller hat einen Teil seiner Erklärung für die Redaktionskonferenz hier veröffentlicht.

Übrigens haben inzwischen „Bild“, „Welt“, „Tagesspiegel“ und „FAZ“ berichtet. Keine dieser Tageszeitungen hat die Quelle für die Geschichte genannt.

Nachtrag, 22. August, 17:30 Uhr. Inzwischen gibt es auch eine Stellungnahme von Ines Pohl. Sie beklagt sich darin über „Illoyaliäten“ [sic] und darüber, dass „die Entscheidung der Chefredaktion, die sich auf die handwerkliche Qualität des Textes bezog, in eine politische umgedeutet“ wurde.

Pohl erweckt den Eindruck, der Artikel hätte nur noch einmal redigiert werden sollen. Sie habe den „Auftrag“ erteilt, ihn „noch einmal überarbeiten zu lassen“. Das stimmt nicht. Sie hat die Veröffentlichung des Artikel schlicht untersagt, unter anderem mit dem Argument, es fehle ein aktueller Zusammenhang.

Ich kann mir vorstellen, dass sie in der Redaktion der Illustrierten „die aktuelle“ gestern gefeiert haben, als die Nachricht kam, dass der niederländische Prinz Friso nach Monaten im Koma seinen Verletzungen erlegen ist. Damit wirkt ihre aktuelle Ausgabe (rechts) fast prophetisch, ganz so, als würden bei der „aktuellen“ Leute arbeiten, die sich auskennen und Dinge aufschreiben, die stimmen.

Ich kann mir vorstellen, dass sie in der Redaktion der Illustrierten „die aktuelle“ gestern gefeiert haben, als die Nachricht kam, dass der niederländische Prinz Friso nach Monaten im Koma seinen Verletzungen erlegen ist. Damit wirkt ihre aktuelle Ausgabe (rechts) fast prophetisch, ganz so, als würden bei der „aktuellen“ Leute arbeiten, die sich auskennen und Dinge aufschreiben, die stimmen.

Ich bin bekanntermaßen kein engagierter Power-Blogger, nicht im entferntesten ein ernstzunehmender, spitzfedriger Sonntagszeitungs-Journalist, bin weder akribisch, noch pedantisch und mein polizistensohnmäßig stark ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein tobt sich für gewöhnlich lieber im Privaten aus. Kurz: Ich neige nicht zum Niggemeiern. Da sich der verbgewordene Powermeinungsmacher und Fernsehkritiker Stefan „Flauschi“ Niggemeier seit kurzem jedoch in einem sympathischen Anflug von, vermutlich, eitelkeitsbedingter Selbstkorrumpierung in meinem Metier, dem unseriösen Fernsehquatschfach (Klick: Küppis Tagesschaum, WDR) ausprobiert, sei mir der temporäre Seitenwechsel auch mal verziehen.

Ich bin bekanntermaßen kein engagierter Power-Blogger, nicht im entferntesten ein ernstzunehmender, spitzfedriger Sonntagszeitungs-Journalist, bin weder akribisch, noch pedantisch und mein polizistensohnmäßig stark ausgeprägtes Unrechtsbewusstsein tobt sich für gewöhnlich lieber im Privaten aus. Kurz: Ich neige nicht zum Niggemeiern. Da sich der verbgewordene Powermeinungsmacher und Fernsehkritiker Stefan „Flauschi“ Niggemeier seit kurzem jedoch in einem sympathischen Anflug von, vermutlich, eitelkeitsbedingter Selbstkorrumpierung in meinem Metier, dem unseriösen Fernsehquatschfach (Klick: Küppis Tagesschaum, WDR) ausprobiert, sei mir der temporäre Seitenwechsel auch mal verziehen.

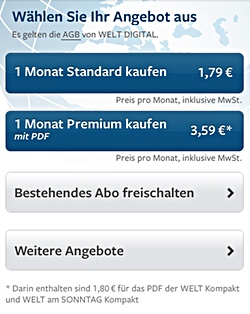

Unerwähnt bleibt in den Erfolgsmeldungen zudem, dass bei den 47.000 Digital-Abonnenten auch diejenigen mitgerechnet sind, die keines der Pakete abgeschlossen haben, die es seit einem halben Jahr gibt und zwischen 4,99 Euro und 14,99 Euro monatlich kosten. Als „Abonnent“ zählt nämlich auch, wer sich nur die deutlich billigere Smartphone-App leistet (1,79 Euro im Monat oder, inklusive „Welt kompakt“-PDF, 3,59 Euro im Monat).

Unerwähnt bleibt in den Erfolgsmeldungen zudem, dass bei den 47.000 Digital-Abonnenten auch diejenigen mitgerechnet sind, die keines der Pakete abgeschlossen haben, die es seit einem halben Jahr gibt und zwischen 4,99 Euro und 14,99 Euro monatlich kosten. Als „Abonnent“ zählt nämlich auch, wer sich nur die deutlich billigere Smartphone-App leistet (1,79 Euro im Monat oder, inklusive „Welt kompakt“-PDF, 3,59 Euro im Monat).

Die Zeitschrift, die in den vergangenen Monaten

Die Zeitschrift, die in den vergangenen Monaten

(Weiter vorne im Heft haben sie mit einem Experten vom ADAC gesprochen, der den „Stern“-Lesern auf einer halben Seite und samt Zeichnung auf der Serviette erklärt, wie man günstig tankt. Lösung: Indem man tankt, wenn es billig ist. Und vielleicht nicht auf Autobahnen. Und besser bei Freien Tankstellen. Lesen Sie im nächsten „Stern“: Warum man besser in den Urlaub kommt, wenn man Staus vermeidet. Und: Wie man an das schmackhafte Innere einer Banane gelangt.)

(Weiter vorne im Heft haben sie mit einem Experten vom ADAC gesprochen, der den „Stern“-Lesern auf einer halben Seite und samt Zeichnung auf der Serviette erklärt, wie man günstig tankt. Lösung: Indem man tankt, wenn es billig ist. Und vielleicht nicht auf Autobahnen. Und besser bei Freien Tankstellen. Lesen Sie im nächsten „Stern“: Warum man besser in den Urlaub kommt, wenn man Staus vermeidet. Und: Wie man an das schmackhafte Innere einer Banane gelangt.)