Ich habe mir mal die Mühe gemacht, alle Artikel rauszusuchen, die der „Spiegel“ 1983 über den Eurovision Song Contest veröffentlicht hat, der in jenem Jahr in München stattfand, nachdem Nicole den ersten Sieg für Deutschland errungen hatte. Dies ist die vollständige Berichterstattung:

Aber die Kamera wird gleich zufahren

Ein spezielles Vergnügen bei medialen Großereignissen wie diesem ist es, beim Rumpelsender n-tv vorbeizuschauen, der es schon an normalen Tagen nur mühsam schafft, seine Moderatoren rechtzeitig nach den Beiträgen zu wecken und den Sendebetrieb aufrecht zu erhalten.

Osterflausch

Beetlebumbambam

Schwuler Schmuddel

Man lebt riskant als schwuler Moderator, der nicht zu seiner Homosexualität stehen will. Dieter Bohlen hat Marco Schreyl das vor einem Jahr mal gezeigt.

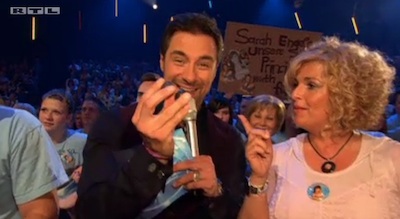

Es war in einer Ausgabe der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“, die Schreyl moderiert und Bohlen regiert. Einer der Kandidaten hatte seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht. Moderator Marco Schreyl nahm das zum Anlass, Bohlen zu fragen, ob er nicht auch mal wieder heiraten wolle. Bohlen fand das aus unbekannten Gründen unangemessen und ließ sich hinterher von „Bild“ mit folgenden Worten zitieren:

„Soll Marco doch mal Fragen zu seinem Privatleben beantworten. Man hört da ja so einiges … Soll er mir seine Freundin mal zeigen, dann gebe ich ihm als Mensch mit Lebenserfahrung gerne Beziehungstipps.“

Das klingt womöglich harmlos, höchstens kryptisch — wenn man nicht weiß, dass Marco Schreyl schwul ist. Wenn man es weiß, klingt es wie ein Erpressungsversuch. Dieter Bohlen, der seine Frauengeschichten in der Öffentlichkeit breittritt, droht Marco Schreyl, der eventuelle Männergeschichten nicht in der Öffentlichkeit breittritt, damit, ihn zu outen, wenn er sich nicht fügt.

Schon das ist ein hervorragendes Argument für Prominente, öffentlich zu ihrer Homosexualität zu stehen: Damit man nicht erpressbar wird von Leuten wie Dieter Bohlen.

Ich hatte damals bei RTL nachgefragt, ob der Sender nicht ein Problem mit dem Verhalten Bohlens hat. Aber die Sprecherin wies mich darauf hin, wie viele an der Produktion beteiligte Menschen, auch in der RTL-Hierarchie, schwul seien, und dass Bohlen ja den offen schwulen Kandidaten Mark Medlock gemocht habe und dass der Vorwurf der Schwulenfeindlichkeit damit abwegig sei.

Ich habe die Argumentation damals schon nicht verstanden und halte es auch heute noch für einen Skandal, dass der Sender damals nicht für seinen Moderator eingetreten ist und Bohlen in die Schranken gewiesen hat. Das Perfide ist, dass es unmöglich war, darüber zu berichten, ohne das, was Bohlen nur angedeutet hatte, auszusprechen.

Gestern veröffentlichte Thomas Lückerath im Mediendienst DWDL einen Artikel über Prominente, die ihre Homosexualität verstecken. Darin nannte er Marco Schreyl verblüffenderweise als positives Beispiel:

Marco Schreyl (…) hat nie die große Schlagzeile für seine Homosexualität gesucht – umgekehrt aber auch kein Geheimnis draus gemacht hat. Nicht nur privat in seiner Wahlheimat Köln — so offen gehen viele Kollegen inzwischen damit um — sondern auch vor der Kamera: Wer sich die letzten Staffeln der beiden von ihm moderierten RTL-Castingshows anschaut, wird immer wieder gezielte Anspielungen Schreyls entdecken – die von ihm spürbar mit fast diebischer Freude untergebracht wurden. Öffentlich gelebte Selbstverständlichkeit lässt sich dann nicht mehr enthüllen. Dass es also kein Titelseiten-Outing gab, macht ihn nicht zur Klemmschwester – wie nicht geoutete Schwule in der Szene genannt werden. Im Gegenteil.

Ich halte dieses Urteil für realitätsfern — sowohl was die Wahrnehmung von Marco Schreyl angeht, als auch die Selbstverständlichkeit von „Selbstverständlichkeiten“. Vielleicht liegt es daran, dass ich nicht in Köln lebe, aber auf mich als Fernsehzuschauer und Zeitungsleser wirkt Schreyl gerade nicht wie jemand, der entspannt mit seiner Homosexualität umgeht — und die Episode mit Bohlen vor einem Jahr ist ein drastisches Beispiel dafür. Wann, wenn nicht nach einer solchen öffentlichen Herausforderung, hätte man aus dem Schrank kommen und Sätze wie „Man hört ja da so einiges… Soll er mir seine Freundin mal zeigen“ ebenfalls öffentlich zurückweisen müssen? Nicht nur für sich selbst, sondern auch für die jungen schwulen Fans und Zuschauer, die glauben, sich ähnliches gefallen lassen zu müssen.

Vor allem aber widerlegt die heutige „Bild“-Zeitung Lückeraths hoffnungsvolle These von der Selbstverständlichkeit. „Bild“ fragt, wann RTL „den schlüpfrigen Schreyl“ rauswirft. Die Beispiele dafür, wie der Moderator lustig gemeinte Sätze sagt, die man auch als Anspielung auf sein Schwulsein verstehen kann, sind von erschütternder Harmlosigkeit im Kontext einer vollständig schamlosen Sendung.

Vor allem aber widerlegt die heutige „Bild“-Zeitung Lückeraths hoffnungsvolle These von der Selbstverständlichkeit. „Bild“ fragt, wann RTL „den schlüpfrigen Schreyl“ rauswirft. Die Beispiele dafür, wie der Moderator lustig gemeinte Sätze sagt, die man auch als Anspielung auf sein Schwulsein verstehen kann, sind von erschütternder Harmlosigkeit im Kontext einer vollständig schamlosen Sendung.

Aufhänger ist eine Szene, in der die Tante einer Kandidatin Schreyl den Glücksbringer der Sängerin zeigt: ein Paar Kugeln („Moqui-Marbles“). Es entwickelt sich folgender Dialog:

Tante: Möchten Sie auch einen?

Moderator: Ja. Am besten zwei.

Tante: Ja, zwei sind es sowieso.

Moderator: Gut, guckenSe mal: Jetzt hab ich wieder zwei!

Tante: Liebevoll mit umgehen!

Moderator (lacht): Mache ich immer mit diesen Dingern, keine Frage.

„Bild“ nennt das einen „neuen Tiefpunkt“ in der Moderation und kommentiert:

Wieder so ein Schmier-Witzchen, das sich — wie fast alle — um Schreyls Sexualität dreht.

Sehen wir einmal davon ab, dass sich dieses „Witzchen“ gar nicht um Schreyl Sexualität dreht, wenn „Bild“ damit sein Schwulsein meint, sondern um das Verhältnis von Männern überhaupt zu ihren empfindlichsten Geschlechtsteilen.

Und sehen wir einmal davon ab, wie lächerlich es ist, wenn ausgerechnet die vor unbefriedigter Geilheit täglich berstende „Bild“-Zeitung, die jede Viertelbrustwarze, die irgendwo für eine Zehntelsekunde zu sehen ist, in Überlebensgröße als Gipfel der Erotik zelebriert, sich um die Unschuld der Jugend sorgt.

Der Artikel entlarvt die unterschwellige Homophobie des Blattes. Dieter Bohlen kommentiert regelmäßig die Auftritte kaum bekleideter Mädchen, die seine Enkelkinder sein könnten, als hätte er unter dem Jurypult eine Dauererektion. Schreyls Sprüche sind dagegen lachhaft. Ich bin der letzte, der eine Lanze für die Moderationen von Marco Schreyl brechen würde. Aber es ist unschwer zu erkennen, dass es hier nicht um eine Frage des Geschmacks geht, sondern um eine Frage von Gleichberechtigung und Akzeptanz. Oder genauer, um ihr Fehlen, um Diskriminierung.

Heterosexuelle Schlüpfrigkeiten werden beklatscht. Homosexuelle Schlüpfrigkeiten sind ein Entlassungsgrund. Schwule Sexualität ist immer noch eklig. Schwules Leben wird so als schambehaftet und minderwertig definiert.

Und dann ist da zwischen Zeilen noch der Mythos, dass junge Menschen in ihrer Sexualität verwirrt werden könnten, wenn Homosexualität als Normalität dargestellt wird. Konkret also etwa durch Moderatoren, die nicht nur schwul sind, sondern sich das auch noch anmerken lassen. Denkt denn niemand an die Kinder!, ruft „Bild“ da aus. Der heterosexuelle Moderator, der anzügliche Kommentare über das knappe Kleid seiner Assistentin macht, hat hingegen anscheinend keine jugendschutzrechtliche Relevanz.

Ich fürchte, es gibt viele Menschen, die von sich sagen würden, sie seien „tolerant“, was Homosexualität angeht. In Wahrheit akzeptieren sie nur, dass es Schwule gibt, und nicht, dass Schwule ihr Schwulsein auch in der Öffentlichkeit leben, wie es Heterosexuelle tun, und sei es mit anzüglichen Witzen. Ich glaube immer mehr, dass man diese Form von Schein-Toleranz, die schon ein Coming-Out als eine unangenehme Behelligung mit dem Intimleben eines Menschen empfinden, bekämpfen muss.

Insbesondere da es eine Bewegung gibt, die selbst die erreichten Fortschritte beim Ende der Diskriminierung von Homosexualität rückgängig zu machen droht. Sie tritt gerne unter dem Banner des Kampfes gegen das angebliche Diktat der „Political Correctness“ auf und tut so, als seien homophobe Witze ein Zeichen für Emanzipation und Gleichberechtigung.

In Extremform steht dafür aktuell der Kabarettist Serdar Somuncu, der gelegentlicher Gast in der n-tv-Pointenrevue „4 Gewinnt“ ist und dort Sätze sagt wie: „Ich finde Guido Westerwelle ekelhaft – der ist schwul und hat Narben im Gesicht.“ In seinem Programm im Internet lebt er seine ekelhaftesten Fantasien darüber aus, wie ekelhaft man Lesben finden könnte. Und das merkwürdige ist, dass es angesichts der Mode der „Political Incorrectness“ viel akzeptabler scheint, so jemanden als Gast wieder in eine Talkshow einzuladen, als zu fragen, ob das eigentlich nötig ist.

Der Schwulenwitz ist noch und wieder hoffähig. Der Witz eines Schwulen ist es nicht. Das ist der Stand der Dinge.

Serdar Somuncu

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

Donnerstagabend bei n-tv. Das Publikum lacht aus vollem Hals, und er lacht mit offenem Mund zurück und saugt den Beifall gierig auf. Jemand hatte gesagt, der deutsche Außenminister hätte sich „dilettantisch“ verhalten, und er hat widersprochen: „nicht dilettantisch, sondern dilettuntisch“. Weil Guido Westerwelle schwul ist und „Tunte“ ein Schimpfwort für Schwule, lachen alle über das Wortspiel und den Schwulen.

Serdar Somuncu hat ein Problem mit Homosexuellen. Er macht daraus auch keinen Hehl. Aber weil er als Kabarettist auftritt, denken die, die nicht mitlachen, er meint das ironisch.

In der von Friedrich Küppersbusch produzierten n-tv-Talkshow „4 gewinnt“ (einer Art „7 Tage 7 Köpfe“ mit weniger Kopf) redet er sich in Rage: „Ich finde Westerwelle ekelhaft – der ist schwul und hat Narben im Gesicht.“ In seinem Internetprogramm „Hate Night“ erzählt er, wie sehr es ihn vor Hella von Sinnen und Anne Will ekelt. Er hetzt darin so überzeugend gegen Lesben, dass es egal ist, ob er da womöglich eine Rolle spielt und das demaskierend meint: Die Show ist geilster Porno für Lesbenhasser.

Somuncu wurde dadurch bekannt, dass er mit „Mein Kampf“ auf Lesereise ging und Hitlers Werk demystifizierte. Heute jammert er, dass große Fernsehsender ihn nicht zeigen wollen, vergleicht das mit Faschismus und sagt: „Der neue Hitler heißt TV“. Es ist alles eine große Provokation. Manchmal glaubt man noch Anführungszeichen mitzuhören, wenn er, vielleicht aus reiner Langeweile, sich als Hardcore-Atomkraft-Fan ausgibt. Manchmal zweifelt man an den Anführungszeichen, wenn er überzeugend hasserfüllt gegen rauchende Hartz-IV-Empfänger wettert. Und manchmal betont er, dass da keine Anführungszeichen sind. Dass „hässliche Frauen“ wie Angela Merkel eine Burka tragen müssen sollten, das meine er als Witz, sagt er, aber dass man die Verschleierung verbieten müsste, das sei sein Ernst. „Wer in Europa lebt“, sagt Somuncu, „muss sich den Gepflogenheiten der Europäer anpassen. Und wenn er das nicht will, soll er dorthin gehen, wo er herkommt.“ Auf die Frage, ob er zwischen Burka und Tschador unterscheide, spuckt er: „Ich lerne nicht die Terminologie von Leuten, die ich für minderbemittelt halte.“

Es ist fast tragisch, dass die Partei, deren Parolen Somuncu so überzeugend verbreitet, ihn wegen seines Migrationshintergrundes wohl nicht aufnehmen würde.

Grenzt ein bisschen an Nestbeschmutzung

Nach zwei Wörtern habe ich geahnt, dass mich der „Zeit-Magazin“-Artikel über den Umgang von „Bild“ mit Prominenten enttäuschen würde.

Ich verehre Charlotte Roche, und sie hat die „Bild“-Zeitung von ihrer verachtenswertesten Seite kennengelernt. Aber die Episode, wie ihr kurz nach einer Familientragödie von Leuten zugesetzt wurde, die sich als „Bild“-Mitarbeiter ausgaben, ist jetzt fast zehn Jahre her. Sie ist seitdem viele Male nacherzählt worden, unter anderem schon 2003 und 2005 im „Stern“ und 2004 im „Tagesspiegel“.

Natürlich kann man sie gar nicht oft genug erzählen, weil sie womöglich nicht nur krass ist, sondern auch typisch für die Art, wie die „Bild“-Zeitung sich Menschen gefügig zu machen versucht. Aber wenn ein Artikel im Jahr 2011 über den Umgang der „Bild“-Zeitung mit Prominenten mit einer zehn Jahre alten, vielfach erzählten Geschichte beginnt, spricht das nicht dafür, dass die Autoren etwas Neues herausgefunden haben. Es spricht leider sogar für die „Bild“-Zeitung, weil so der Eindruck entsteht, dass es nichts Neues gibt, das die Autoren hätten herausfinden können.

Leider bestätigen die über 4000 Wörter des Artikels das Gefühl, das die ersten zwei geweckt haben. Sein Personal besteht fast vollständig aus den Leuten, die seit mehr als einem halben Jahrzehnt in ungefähr jedem kritischen Artikel über die „Bild“-Zeitung vorkommen. Neben Charlotte Roche sind das vor allem der unvermeidliche Medienanwalt Christian Schertz und die Künstleragentin Heike-Melba Fendel („Barbarella Entertainment“).

Der „Zeit Magazin“-Artikel erwähnt natürlich auch die Geschichte von Sibel Kekilli. Der Versuch von „Bild“, sie zu vernichten, liegt nun auch schon sieben Jahre zurück. Aus dem „Zeit Magazin“ erfahre ich immerhin, was ich nicht wusste, dass es der Regisseur Dieter Wedel war, der ihr anlässlich der Dreharbeiten zu seinem Film „Gier“ geraten habe, wieder mit „Bild“ zusammenzuarbeiten. (Ausgerechnet von dem Mann, der damals als Unterhaltungschef für die widerliche Berichterstattung verantwortlich war, durfte oder musste sie sich dann in den Himmel hochschreiben lassen.)

Wenn man es nicht schafft, neue Beispiele für den bedenklichen Umgang der „Bild“-Zeitung mit Prominenten zu recherchieren, muss man vielleicht aufhören, Artikel über den bedenklichen Umgang der „Bild“-Zeitung mit Prominenten zu schreiben. Ich habe mich aus dem Geschäft der täglichen „Bild“-Beobachtung ein bisschen zurückgezogen, aber ich würde behaupten, es gibt diese Fälle, auch heute noch. Der Umgang von „Bild“ mit Judith Holofernes vor einigen Wochen war ein vergleichsweise harmloses, aber erhellendes Beispiel: Die Sängerin von „Wir sind Helden“ weigert sich, für „Bild“ zu werben, und „Bild“ nutzt ihre Absage, um für sich zu werben. Die sich als Medienjournalisten tarnenden Schaulustigen waren natürlich begeistert über den Schlagabtausch, aber wie bezeichnend ist das für die Unverfrorenheit von Kai Diekmann und seinen Leuten? Er respektiert nicht einmal den Willen eines Menschen, nicht als Werbefigur für sein Ekelblatt aufzutreten, und schmückt sich noch mit dem Dokument der Ablehnung.

Ich weiß nicht, warum sich deutsche Medien so schwer tun, sich mit handelsüblichen journalistischen Mitteln dem Phänomen der „Bild“-Zeitung zu widmen und — wie im Fall des „Spiegels“ vor einigen Wochen — in geradezu eigenrufschädigender Weise scheitern. Ich fürchte inzwischen, dass die meisten dieser Ausweise der Hilflosigkeit die „Bild“-Zeitung eher stärken als schwächen.

Die „Bild“-Geschichte ist Teil eines ganzen Themenheftes über Journalismus, und größere Teile davon sind nicht nur enttäuschend, sondern ärgerlich. Die Artikel wirken, als wollten sie beweisen, was im großen „Zeit“-Titelseiten-Teaser steht: „Im Kritisieren sind Medien gut — Selbstkritik fällt dagegen schwer.“

Unter der Überschrift „In eigener Sache“ berichten vier „Zeit“-Journalisten „aus unserer Praxis“. Es sollen wohl Bekenntnisse der eigenen Unzulänglichkeiten sein, des Scheiterns am großen Anspruch, die „Wahrheit“ zu berichten. Der Feuilleton-Redakteur Adam Soboczynski bekennt bei dieser Gelegenheit, dass er im Nachhinein Zweifel hat, ob sein Portrait über den Schriftsteller Gaston Salvatore wirklich perfekt war:

Das Porträt handelte also vom schwierigen Umgang der Deutschen mit einem Chilenen. Salvatore erzählte bei unserem Interview in Venedig, dass er bald einen Roman schreiben werde mit dem Titel „Der Lügner“. Er beabsichtige, den Roman auf Spanisch abzufassen, obgleich er lange Zeit beinahe ausschließlich auf Deutsch geschrieben hat. Mein Artikel Der Verdammte schloss also folgendermaßen: Salvatore habe jedenfalls die Absicht, bald einen Roman zu schreiben. Diesmal nicht auf Deutsch. Sondern auf Spanisch. Der Arbeitstitel laute: „Der Lügner“.

Das war keine Lüge. Und doch plagt mich eine leise innere Anklage. Am Ende des Artikels zu sagen, Salvatore schreibe nicht mehr auf Deutsch, legt nahe, dass er derart von den Deutschen enttäuscht sei, dass er darum auf Deutsch nicht mehr schreiben möchte. Das weiß ich, offen gesagt, gar nicht so genau. Ich weiß, dass es stimmt, dass er den Roman auf Spanisch und nicht auf Deutsch schreiben möchte. Aber vielleicht möchte er nur sozusagen zur Abwechslung mal auf Spanisch schreiben. Ich hatte das nicht erfragt. Ich gestehe.

Sind Sie noch wach?

Das ist es also, was „Zeit“-Redakteuren einfällt, wenn sie Selbstkritik üben sollen. Das wäre selbst uns Erbsenzählern zu piefig.

Sein Kollege Henning Sußebach berichtete, wie er eine Reportage über einen „Mann am Rande der Gesellschaft“ geschrieben hatte, einen „sogenannten Verlierer“. Es muss, glaubt man Sußebachs Beschreibung von Sußebachs Artikel, ein großartiger Artikel gewesen sein, einfühlsam, engagiert, mit ausführlichen Zitaten des Betroffenen. Das Problem mit dem Artikel war, bösartig zusammengefasst, dass er zu gut war.

[…] ich schrieb Sätze, die L. zwar nicht freisprachen von Schuld an seinem Schicksal, aber auch der Gesellschaft Verantwortung zurechneten. Schon um die Leser bei der Ehre zu packen. Bis heute bin ich der Meinung, dass das richtig war. Und doch habe ich L. damit keinen Gefallen getan.

Es klingt schrecklich arrogant: Aber für einen Menschen, für den sich jahrelang niemand interessiert hat, dessen bisheriges Leben geradezu aus Nichtbeachtung bestand, kann ein einziger Zeitungsartikel zu groß sein, zu gewaltig. (…)

Ich traf mich immer wieder mit L. und merkte: Aus allen solidarischen Sätzen meines Artikels hatte er sich eine Hängematte geknüpft, in die er sich fallen ließ. Keine Arbeit? Keine Wohnung? Kein Kontakt zu den Eltern? Nie war er verantwortlich, immer waren es die anderen. So hatte er meinen Artikel verstanden. (So verstand ich jetzt jedenfalls ihn.)

Als Sußebach seinem Berichtgegenstand L. später sagte, dass er selbst für sich verantwortlich sei, habe L. sich verraten gefühlt.

Da war er wieder, der Vorwurf: Erst heuchelt der Journalist Verständnis, und dann zeigt er sein wahres, zynisches Wesen. In diesem Fall stimmte das nicht. Genau das macht die Sache so tragisch.

Das ist das Tragische an der Geschichte? Dass ein armer „Zeit“-Journalist, der kein Zyniker ist, für einen Zyniker gehalten wird? So verdienstvoll es ist, wenn Journalisten sich Gedanken machen über die Folgen ihrer Arbeit: Das ist keine Selbstkritik, das ist Selbstmitleid.

Es durchzieht viele der kleinen Texte, auch die, in denen „Zeit“-Journalisten sich mit Leser-Kritik beschäftigen. Ressortleiter Jens Jessen erklärt in einer „kleinen Rede an die Verächter des Feuilletons“ (kein Dialog, wohlgemerkt, sondern eine „Rede an“), dass der Feuilletonist gar nicht anders sein kann als einen elitären Geschmack zu haben:

Die Kultur ist sein Gegenstand; und mit der Dauer der Beschäftigung wachsen die Ansprüche. Auch wer mit Edgar-Wallace-Krimis im deutschen Fernsehen begann, findet irgendwann Hitchcock besser.

Dieses Schicksal einer unwillkürlichen Erziehung des Geschmacks teilt der Feuilletonist aber mit seinem Publikum. Niemand, dessen Leidenschaft sich an der Literatur entzündet, bleibt bei Harry Potter stehen.

Wer „selten liest, ungern Musik hört und vom Kino nur den Schuh des Manitu erwartet“, dürfe aber „gerne umblättern“, gestattet Jessen großmütig.

Das ist eine Kunst: beim Reflektieren und Nachdenken so uneinsichtig und arrogant zu wirken. Und womöglich ist das alles sogar gut gemeint. Aber wenn diese „Zeit“-Redakteure über die Unzulänglichkeiten ihrer Arbeit und der Arbeit von Journalisten überhaupt reden, wirken sie wie ein Portraitmaler in der Fußgängerzone, der irgendwann zugibt, dass man, wenn ganz genau hinschaut, vielleicht doch kleinste Unterschiede zwischen seinen Strichzeichnungen und Fotos erkennen könnte.

Immerhin: Heike Faller hat für das Special in einem lesenswerten Artikel nachvollzogen, warum praktisch keine Zeitung vor der drohenden Finanzkrise warnte und, wichtiger noch: Warum die Mechanismen des Journalismus so sind, dass es auch beim nächsten Mal wieder so käme.

Aber das ist dann alles, was der „Zeit“ einfällt zum Thema „Was Journalisten anrichten“? Chefredakteur Giovanni di Lorenzo warnt im Video die „Zeit“-Leser, die vielleicht nicht wissen, dass außerhalb ihrer Wochenzeitung Medienjournalismus eine zwar ständig bedrohte, aber durchaus etablierte Disziplin des Journalismus ist, sogar davor, dass das, was man da gewagt habe, „ein bisschen an Nestbeschmutzung“ grenze.

Nein, das eigene „Zeit“-Nest hat man schön sauber gehalten. Die Redakteure haben sich nicht einmal den Hinweis verkniffen, dass in dem Roman „Ein makelloser Abstieg“, in dem Matthias Frings das Funktionieren der Boulevardpresse beschreibt, die „Zeit“ das Vorbild „für die seriöse Zeitung“ darstelle.

Als ein „recht selbstzufriedenes Blatt“ hat Oliver Gehrs das „Zeit Magazin“ im vergangenen Jahr — vergleichsweise milde — bezeichnet. Die übliche Gediegenheit der „Zeit“ wird beim Versuch, selbstkritisch zu sein, zu abstoßender Selbstgerechtigkeit. Vermutlich ist den Redakteuren wirklich beim besten Willen nichts eingefallen, was sie sich ernsthaft vorwerfen könnten.

Ich helfe fürs nächste „Journalismus-Special“ gerne mit zwei Thementipps aus. Vielleicht könnte die „Zeit“ ihren Lesern einmal die bizarre und höchst unjournalistische Rolle von Sabine Rückert erklären, die für die Zeitung über den Kachelmann-Prozess berichtet und dabei in einem Maße mit der Verteidigung verbandelt ist, die mindestens nach einer Offenlegung schreit, wenn sie sie nicht als Autorin in dieser Sache disqualifiziert.

Oder sie könnte die Gelegenheit nutzen, der interessierten Öffentlichkeit zu erklären, was es mit folgender Passage in einer Titelgeschichte nach dem Rücktritt von Karl-Theodor zu Guttenberg auf sich hatte:

In der CSU-Vorstandssitzung am Montagvormittag in München muss sich Guttenberg Sticheleien und zweideutige Sätze seiner Parteifreunde gefallen lassen. Vereinzelt verbreiten Journalisten bereits das Gerücht, es gebe einen Zusammenhang zwischen einer Textstelle in der Doktorarbeit und seiner sexuellen Neigung.

Das wäre doch mal ein Thema für das nächste Selbstkritik-Special der „Zeit“: Wie man als seriöse Wochenzeitung anderer Journalisten Gerüchte verbreitet, und zwar gerade vage genug, dass es richtig interessant klingt.

Aber mit etwas Pech fällt Adam Soboczynski bis dahin ein, dass man in einem seiner Portraits ein Komma falsch auslegen könnte, und das geht natürlich vor.

Super-Symbolfoto (85)

Radioleute haben’s auch nicht leicht.

Nachtrag, 15. April. Sicherheitshalber zeigt n24.de jetzt weder den einen noch den anderen Peter Urban, sondern Lena.

[via Frederik]

Der NDR als Taufkumpan: Wir zeigen doch nicht nicht jedes neue Schiff

Der Norddeutsche Rundfunk hat seine ausführliche, schwärmerische Berichterstattung über ein neues Schiff des von ihm seit Jahren werblich-wohlwollend begleiteten Kreuzfahrtunternehmens „AIDA Cruises“ verteidigt. In einem Kommentar in diesem Blog weisen Fernseh-Chefredakteur Andreas Cichowicz und Norbert Lorentzen, Fernsehchef im Landesfunkhaus Kiel, den Vorwurf der Schleichwerbung sowie nicht näher genannte „weitere Unterstellungen“ zurück. Sie schreiben:

„Traumschiffe beflügeln die Phantasie – das gilt auch ein bisschen für Ihren blog-Artikel. Die Zitate, die Sie von mir verwenden, bezogen sich auf die Live-Übertragung einer Schiffstaufe bzw. einer halbstündigen Zusammenfassung. Im Fall der AIDAsol hat es weder eine Live-Sendung noch eine längere Programmstrecke im NDR Fernsehen gegeben. Daran, dass ich besonders darauf achte, dass werbliche Effekte möglichst vermieden werden, hat sich nichts geändert. Ebenso wenig geändert hat sich auch an der Tatsache, dass ich ausschließlich die Sendungen der Zentrale in Hamburg verantworte, die Landesmagazine aber in der Verantwortung der jeweiligen Fernsehchefs in den entsprechenden Landesfunkhäusern stehen. Für das Schleswig-Holstein-Magazin ist dies Norbert Lorentzen in Kiel.

Im Norden erfreuen wir uns an Kreuzfahrtschiffen. Sie sind nicht nur schön anzuschauen, sie sind auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor an der Küste, insbesondere für die Landeshauptstadt Kiel. 300.000 Menschen aus aller Welt kommen auf diese Weise in jedem Jahr nach Schleswig-Holstein. Eine Zahl, die sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt hat. Mit 14 Mio. € profitiert das Land von dieser Entwicklung. Auch das war Gegenstand und Anlass für unsere Regionalberichterstattung. Wenn mehrere zehntausend Besucher zu einer Schiffstaufe kommen, dafür zum Teil lange Anfahrtswege in Kauf nehmen und vollauf begeistert sind, dann können wir ein solches Ereignis nicht schlichtweg ignorieren. Wir haben deshalb über die Taufe der AIDAsol angemessen, professionell und in großer Unabhängigkeit berichtet – und zwar aus der Perspektive der Besucher, nicht aus der des Veranstalters.

Wie heißt es dazu in einem der Kommentare Ihres Blogs: ‚Also rein vom Journalistischen her kann man dem NDR da keinen Strick draus drehen.‘

Den Vorwurf der Schleichwerbung, wie er im Blog vereinzelt geäußert wird, und andere Unterstellungen weisen wir mit aller Entschiedenheit zurück. Und im Übrigen ist Ihre Behauptung, dass nicht bekannt ist, ob ein NDR Kamerateam für eine Reportage an Bord ist, falsch. Eine solche Sendung ist nicht geplant. Hätten Sie gründlich recherchiert und uns gefragt, wäre es auch Ihnen bekannt gewesen.

Und im Übrigen: Dass auf der faznet-Seite u.a. auch ein Artikel über Traumyachten, tollen Luxus und die Nobiskrug-Werft in Rendsburg (Schleswig-Holstein), die diesen Luxus produziert, zu finden ist, zeigt, dass wir mit unserer Berichterstattung im NDR fernsehen über maritime Themen nicht völlig falsch liegen …“

In Wahrheit hatte Andreas Cichowicz seine Aussage „Wir zeigen nicht jedes neue Schiff“ im Fernsehblog-Interview keineswegs auf Live-Übertragungen oder Zusammenfassungen von mindestens dreißig Minuten Länge beschränkt. (Die Ausgabe von „Schleswig-Holstein 18:30“, die das NDR-Fernsehen vor eineinhalb Wochen den attraktiven Annehmlichkeiten auf dem neuen AIDA-Kreuzfahrtschiffes widmete, war nur 15 Minuten lang.)

Natürlich darf und soll der NDR über eine Schiffstaufe berichten, zu der mehrere zehntausend Menschen kommen. Warum bereits die Tatsache, dass einige Passagiere in Betten lagen, in denen vorher noch nie jemand gelegen hatte, Tage zuvor einen Nachrichtenwert für die Regionalmagazine des NDR hatte, lassen Cichowicz und Lorentzen hingegen offen.

Und weil es so schön und phantasiebeflügelnd war, hier noch ein einmal der Blick auf den Versuch des NDR, in nicht weniger als fünf Sendungen über das Schiff und seine Taufe werbliche Effekte zu vermeiden:

Der NDR als Taufkumpan: Und wieder eine Werbearie für AIDA

Es sind wieder AIDA-Festwochen im NDR-Fernsehen.

Die Rostocker Reederei hat am vergangenen Wochenende in Kiel mit dem üblichen Tamtam ein neues Kreuzfahrtschiff taufen lassen, und für den Haus- und Werbesender der Flotte ist das natürlich Pflicht zu flächendeckender Berichterstattung.

Der NDR-Fernseh-Chefredakteur Andreas Cichowicz hatte zwar im vergangenen Jahr gegenüber diesem Blog gesagt: „Wir zeigen nicht jedes neue Schiff“. Aber entweder meinte er das nicht so. Oder zu den „besonderen Kriterien“, die nach seinen Worten erfüllt sein müssen, damit der NDR berichtet („wenn es etwa das größte ist, das bisher gebaut wurde, wenn es um eine völlig neue Präsentation geht oder es für ein bestimmtes Klientel gemacht ist“) gehört auch der Superlativ, den die neue AIDAsol erfüllt: Sie hat angeblich den größten Wellnessbereich aller Kreuzfahrtschiffe an Bord. Sagt die AIDA. Und der NDR.

Dass das achte AIDA-Schiff, das im übrigen baugleich mit dem siebten ist, in Kiel getauft wurde, war ganz praktisch für den Vier-Länder-Sender NDR. Das Landesfunkhaus Niedersachsen kann immer schon die Ems-Überführungen der Schiffe von der Meyer-Werft in Papenburg begleiten, die Kollegen aus Mecklenburg-Vorpommern sind schon wegen des Sitzes der Reederei in Rostock zuständig, und die Hamburger NDR-Leute durften im vergangenen Jahr groß über die Taufe der AIDAblu berichten. Das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein hatte, so gesehen, deutlichen Nachholbedarf in Sachen öffentlicher AIDA-Begeisterung.

Entsprechend früh begann es seine Aufholjagd. Schon am 3. April, fast eine Woche vor der Taufe, berichtete das „Schleswig-Holstein Magazin“ darüber, dass sich „die nagelneue AIDAsol“ bereits mit den ersten Passagieren gefüllt habe, die in Betten schliefen, in denen noch nie zuvor ein Mensch geschlafen habe.

Am nächsten Tag besuchte das Magazin „Schleswig-Holstein 18:00 Uhr“ das Schiff und ließ sich mal ausführlich erklären, wie toll das Ding ist. Die Reporter begleiteten den Club-Direktor bei seiner Arbeit, fragten den Kapitän, ob eigentlich oft Kinder auf die Brücke wollen, und interviewten den Mann, der im bordeigenen Brauhaus Bier herstellen darf. Und der Moderator sagte, nachdem er eine Gesprächspartnerin als „Spa-Supervisor“ vorstellte: „Aber gespart wurde auf dem Schiff auch nicht im Wellness-Bereich.“

Am Tag der Taufe schaltete das „Schleswig-Holstein Magazin“ dann live zu einer Reporterin vor Ort, zeigte Aufnahmen von den Proben und sprach mit Besuchern, die Sätze sagten wie: „Das Wetter ist einmalig. Direkt für die AIDA bestimmt.“ Eine Frau war eigens 500 Kilometer vom Niederrhein angereist. Die Taufpatin hat sich in Hamburg ein tolles Abendkleid gekauft für den Anlass. Und Stargast Kim Wilde sagt, sie sei noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff mitgefahren, sie habe ein bisschen Angst, aber bei diesem Exemplar hier könne sie glatt in Versuchung kommen, „denn es sieht wunderschön aus“.

Am Tag danach informierte das NDR-Mischmagazin „DAS!“ dann die überregionale Öffentlichkeit über den Rekord mit dem größten Wellnessbereich. Der Filmbericht begann mit Aufnahmen, wie jemand das Schiff fotografiert, und dem Satz: „So einen properen Täufling fotografiert man doch gern.“ Im Anschluss schwelgte aber natürlich auch das „Schleswig-Holstein Magazin“ noch einmal ausführlich von der Show, die nach Veranstalter- und NDR-Angaben 50.000 Besucher anlockte.

Chefredakteur Cichowicz hatte vergangenes Jahr noch gesagt, er sei sich des Problems bewusst, dass durch die Berichte, die der Sender mit jedem neuen Schiff vom Stapel lässt, „werbliche Effekte“ entstehen können. Er hätte sich aber mit mit den verantwortlichen Kameraleuten und Regisseuren abgesprochen „und festgelegt, wie man Einstellungen so aufnimmt, dass werbliche Effekte möglichst vermieden werden. Seitdem achten wir in dem Bereich, den ich für die Programmdirektion Fernsehen verantworte, darauf besonders.“

Die Tauffeierlichkeiten wurden praktischerweise vom Landesfunkhaus Schleswig-Holstein verantwortet.

Ob bereits ein NDR-Kamerateam an Bord ist für die obligatorische dreiviertelstündige Werbereportage, ist dem Fernsehblog nicht bekannt.